“中央每年批给安徽的新增计划建设用地,肯定不能满足安徽建设用地需求,但国家18亿亩、安徽8700万亩耕地又是红线,不能触及。在当前国土资源管理深刻变化的复杂环境中,只有创新,才能寻求工作思路和措施的新突破。”曾在铜陵市市长岗位上工作过多年的张庆军,两年前上任安徽省国土资源厅厅长的岗位。甫一上任,张庆军面对的就是安徽省土地需求紧张,而建设用地又没有充分利用甚至闲置这一矛盾。

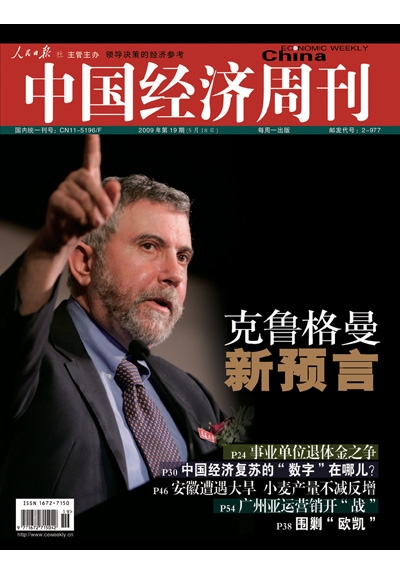

日前,《中国经济周刊》专访张庆军厅长,得知目前安徽省正力求在村庄存量土地上做文章,通过农村与城市建设用地置换,探索一条既能为农民增加耕地,又能为地方发展获得所需建设用地,同时推动新农村建设的“三赢”之路。

供需矛盾催生“土地新政”

张庆军向记者分析道,随着国家一系列惠农政策的实施,加之农民外出务工所带来的经济收入,使农民家庭收入逐年提高,农村新一轮建房高潮也随之到来。“从我们调查的沿淮八市情况推算,未来三年该地区农户建新房需占地48万亩,即使按其中30%占用耕地测算,也需占用耕地约14万亩。”

与此同时,大量农民工返乡创业,对建设用地提出了强烈需求。2006年以来,沿淮地区农民工返乡创业明显加速,仅宿州市就有数千农民工带着技术、资金、信息,返乡创办了1500余家企业,占该市现有农村企业的70%以上。“凤还巢”企业的出现,对建设用地增添了新的压力。

不仅如此,沿淮八市作为安徽省统筹区域发展的重点,各地大力实施 “以工立市”、“工业强县”、“保增长”战略,招商引资势头强劲,工业经济方兴未艾,迫切需要扩展建设用地空间。

据张庆军介绍,沿淮地区2004年-2007年新增建设用地的实际需求量约40万亩,而同期国务院和安徽省政府批准的用地总量仅为27.5万亩,只达到实际需求量的2/3。因此,该地区农民建新房就难以获得用地指标,且部分城市建设项目也因土地供需矛盾十分突出而处于“等待落地”阶段。

一方面是建设用地“供不应求”,另一方面,农村建设用地却没有得到合理、充分的利用。张庆军说,“在安徽,尤其是淮北一带,大量农民外出打工,空巢家庭十分普遍,农村土地资源处于‘浪费’状态。城市建设用地需要科学规划、合理利用,如建立有形市场,运用经济杠杆调整利益关系,想方设法提供用地保障等;农村土地同样不能大片空置,农村土地也需要集约节约利用。”

面对如此状况,挖掘农村建设用地存量,特别是村庄建设用地存量的潜力,推行农村和城市建设用地置换,已成为当前解决安徽省土地供需矛盾的必然选择。

2006年8月,安徽省人民政府发布施行了《安徽省建设用地置换暂行办法》,力图盘活农村集体建设用地存量,缓解城镇建设用地压力。

张庆军介绍说,所谓建设用地置换,就是将农村零星分散的建设用地调整合并为适宜利用的建设用地,或者与规划为建设用地的农用地进行调整的行为。在安徽土地改革的制度设计中,“建设用地置换”是其中最大、也是最重要的创新。

“这符合国家政策:不改变土地集体所有性质,不改变土地用途,不减少耕地数量,不损害农民土地承包权益。”张庆军说。

“有效集聚资源”从农村入手

“严守18亿亩耕地红线,坚持最严格的节约集约用地制度,严格控制城乡建设用地规模”。张庆军对《中国经济周刊》直言,“地方已经不可能像过去那样向农民要地了,只能考虑土地的存量,现在各地最大的存量就是农村集体建设用地”。

张庆军说:“目前,从沿淮八市村庄建设用地调查的现状来看,其农村居民点人均用地199平方米(户均1.14亩),相当于城镇人均建设用地的2.2倍,比新农村建设上限标准(人均120平方米)还高出66%。”

“由于历史形成的原因,农村自然村庄布局相对分散,如霍邱县农业人口为139万人,有多达16185个自然村,平均每村不足90人。加之,部分外出务工农民已在城镇购房,以及弃老宅建新居等原因,形成了大量的‘空心村’”。张庆军介绍说,“据我们调查,沿淮八市农村有260万亩闲置和低效使用的建设用地,可以通过整理复垦加以利用。仅滁州市,如果按人均150平方米进行村庄归并,全市就可节地70余万亩。”

“‘建设用地置换’的核心,是‘先造地后用地’,也就是农村闲置土地资源依法有序退出,城镇建设用地有比例有节奏增加,确保城乡建设用地总量不增加,耕地总量不减少、质量不降低。”张庆军解释说。

记者了解到,安徽省还尝试把建设用地置换变成一项富民工程,各地在实际操作中坚持建设用地置换与新农村建设相结合,与生态保护、建设农业科技示范点相结合,与农田基本建设、改造中低产田相结合,与扶贫开发、促进社会和谐相结合。

张庆军向记者透露,“复垦置换”建设用地指标的新举措是安徽国土资源厅在实践中探索出来的,但是国家相关政策在这方面还没有涉及,“我们是‘摸着石头过河’,很希望国家有关部门进行研究,尽快出台政策加以明确。”张庆军说。

新农村建设的有益尝试

张庆军说,建设用地置换工程不改变土地权属、不改变现行土地制度,充分兼顾了国家、集体和农民的利益,符合科学发展观的要求,有利于建设社会主义新农村美好蓝图的实现。这不仅是一项保护资源工程,还是一项保障发展工程、惠及民生工程。

据张庆军介绍,2007年批准的沿淮八市建设用地与农用地置换,可将农村建设用地22556亩复垦为耕地20960亩,扣除建设占用耕地后,可净增耕地面积2550亩。

张庆军告诉《中国经济周刊》,这些新增土地将重点支持安徽省的重点项目建设,围绕“扩内需、保增长、促发展”的目标,“把有限的地用到最需要发展的项目上来”。

张庆军给记者举了几个安徽省已经实施的建设用地置换实例:

凤阳县板桥镇宴公村原有农户230户,人口928人,宅基地多达314亩,户均占地达1.36亩;通过置换后,户均占地仅为0.25亩。

滁州市南谯区的112户农户,通过置换被安置在3个新农村建设点,这些建设点区位、环境、交通等条件优越,并规划有购物中心、卫生医疗室、幼儿园等场所,实现了水、电、路、电信“四通”,使村容村貌得到较大改观,有力地促进了新农村建设。

“建设用地置换为城乡发展探索出一条科学、有效的途径。”正如安徽省副省长倪发科所说,安徽省国土资源厅实施的建设用地置换,正力求走出一条既贯彻国家要求严格保护、节约集约利用土地,又能够促进安徽省经济实现又好又快发展的新路子。张庆军深有感触地说,“这条新路子显然要经过长期的实践、完善才能成型。目前,我们通过对基层工作的总结,提出创新国土资源工作的初步想法,就是超前运作、全程跟踪、特事特办。”

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇