魏晋风骨,名士气度,历千百年而魅力无减。那些人物故事,至今仍为世人传诵。魏晋名士,究竟是怎样的一个群体?

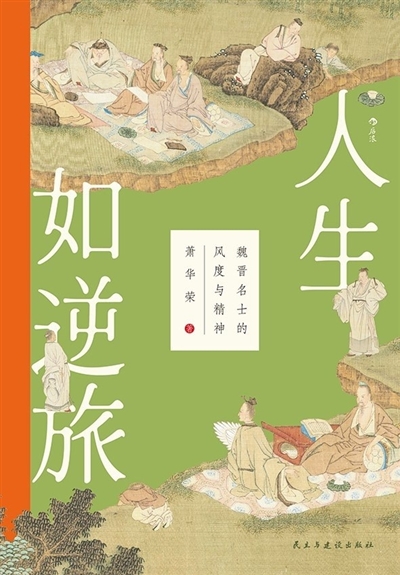

华东师范大学教授、中国古典文学学者萧华荣在《人生如逆旅》(副标题:魏晋名士的风度与精神)一书中,绘声绘色地讲述魏晋名士的故事,言笑晏晏、如在眼前,长歌吟啸、恍存耳边。

《世说新语·文学》篇记载,东晋时袁宏写了本《名士传》,曾将魏晋名士分作三类:以夏侯玄、何晏、王弼为代表的“正始名士”,以“竹林七贤”而得名的“竹林名士”,以及以裴楷、王衍等人为代表的“中朝名士”。这样的分类,扣紧时代与政局,令人一目了然。

可惜袁宏的分类只到此为止,而《人生如逆旅》补充了其未尽的遗憾。萧华荣在两晋之际另分出一代名士,称为“渡江名士”;又将渡江之后长于江南的,称为“江左名士”。“正始名士”偏重清谈,“竹林名士”偏重任诞,而此后的名士们或重清谈或重任诞,各有风采,又紧紧相扣、互为依存。

名士的土壤,是以一场“冰与火”的缠斗为起源的:“曹爽之势热如汤,太傅父子冷如浆。”随着魏明帝曹叡的离世,大魏跌跌绊绊地步入了正始年间。朝堂之上,“汤与浆”的暗流,隐秘地流淌交织;朝堂之外,曹叡时期被压抑的清谈玄学却如雨后春笋般蔓延。“正始名士”,是“建安风骨”的残留,他们受曹氏恩泽,心属曹魏,飘飘然地浮于半空,如朝露暮雾,却又与权力的中心有着千丝万缕的联系。

然而,“冰与火”“汤与浆”终究不能共存。高平陵之变,何晏被斩首,王弼惊惧而死,夏侯玄不复执笔。正始九年,一月十日,那一天,“同日斩戮,名士减半”。“嘉平”取代了“正始”,“正始名士”消逝在血雨腥风之中,而“正始之音”弦歌不绝,衣钵有继。

在山雨欲来的不祥沉寂之中,山涛、阮籍、嵇康陆续离开了洛阳,前往那个成就了他们名号的地点:山阳的田庄。嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎,相聚竹林,结义山间。与他们的前辈不同,“竹林名士”选择远离朝堂,在那场残酷杀戮以后,他们对司马氏的掌权失望透顶,朝堂中潜伏着的血腥气息令他们难以容忍。“竹林名士”仍然自承曹魏恩泽,以一种隐逸的态度,表达了对即将到来的新政权的不满。与“正始名士”相比,他们远离了权力的中心,反而显得更加务实。如果说“正始名士”是朝露暮雾,“竹林名士”就更像是崖角的孤花。

《广陵散》曲尽,嵇康的头颅就此落下,与司马家“浊世”相争的先晋名士的时代,也随之落下了帷幕。在此以后的名士,便雌伏于司马一族的阴影之下。“正始名士”开创了清谈,竹林七贤开创了任诞,往后的名士,也往往是择一而偏之。

“中朝名士”眼见嵇康之亡,便知行为上的任诞讽刺也难以被司马氏所相容。此后的任诞,仅仅只能是个人的表达而已,鲜有对礼法的反叛,亦少有对朝堂的不满。王戎是“竹林名士”向“中朝名士”转变的关键人物。七贤之中,他生得最晚,也死得最晚,亲眼见证了那场令神州陆沉的八王之乱。在一次几乎置他于死地的谏言风波以后,他只好与时同浮游,与世共沉沦。嵇康的广陵绝弦,阮籍的穷途之哭,到了王戎这也只能剩下那几颗被剥离的李核罢了。

讽刺的是,在永嘉之乱后,反倒是这些名士骑到了司马氏的头上,“王与马,共天下”。随后相接的是庾氏、桓氏、谢氏……在长久的阴郁之后,名士们终于迎来了他们的黄金时代。再之后的“江左名士”,不复见得江北风光,便也随着东晋一起,偏安于东南一隅。

这几代名士,既在时间上相连,也在思想上延续。尽管他们在现实的重压之下,无奈地一步步入世——那个被他们视为“浊世”的世界,先屈从而又凌驾于司马氏一族。然而,纵然他们身处于那“浊世”的泥淖之中,他们的眼睛,却始终注视着天边的星辰;他们的身体虽不自由,但精神上的追求,从未停止。