有一天,我从书架上找出高莽先生的几本译著,翻开那本厚重的《墓碑天堂》,他清秀的题签赫然入目:敬赠给我的老师、老友、老同行祝勇兄雅正。被尊称为师,我深感惭愧。但寥寥几行写于2009年春节的字迹,却勾起我对高莽无尽的怀念。

高莽1926年出生于哈尔滨,17岁时在哈尔滨《大北新报》上发表了屠格涅夫散文诗《曾是多么美多么鲜的一些玫瑰》的译文,那是他生平发表的第一篇译文。此后,他一生致力于俄罗斯文学翻译,翻译了帕斯捷尔纳克自传《人与事》,莱蒙托夫、舍甫琴柯、叶赛宁、阿赫玛托娃、马雅可夫斯基、帕斯捷尔纳克、曼德尔施塔姆、叶夫图申科等人的诗作。我听别人讲过一件轶事,有一次戈宝权先生出访苏联,途经哈尔滨,召集了七八位翻译家参加一个座谈会。等了半天,只有高莽一人来了。戈宝权有些生气,问其他人怎么还不来?高莽问,还有谁?戈宝权念了参会者的名字。高莽不好意思地说,这些都是我的笔名。

高莽把自己的一生献给了俄苏文学翻译、研究、编辑和文化交流事业。1997年,俄罗斯总统访华时为他颁发俄罗斯政府奖章,也是在这一年,俄罗斯作协吸收他为名誉会员。2011年,中国翻译协会授予他“翻译文化终身成就奖”。

我初识高莽于上世纪90年代中期,印象中是通过中国社科院外文所郑恩波老师的介绍。出现在我眼前的高莽,身材高大,戴一副眼镜,说话有喉音,声音浑厚而温和。他外表最具标志性的特征,是一头蓬乱的头发,一副怒发冲冠的样子。他的头发永远梳不整齐,或者干脆不梳理,顺其自然,就像他的个性一样。

高莽当时住北京西三环紫竹桥边,与我单位只有一箭之遥,有时下班从单位出来,一拐弯就到了高莽住的那栋板楼。那些年,不知去了多少次他的家,一聊就是大半天。当时,社科院住房紧张,他的房间很小,与他的名声不相配。丁聪等许多大家也住在那个楼里,情况相似。他带我看过他的卧室,一间很小的房间,他只睡一张窄窄的单人床,腾出空间放置书籍资料,还有许多外国名家给他画的肖像。

我最迷恋那些书籍,大部分是俄文原版书,尽管一字不识,它们的装帧却令我爱不释手。还有一些俄文画册,里面的图片令我震撼,其中有我熟悉的俄罗斯作家的个人照、生活场景(包括故居)照,还有手稿、书影。高莽晚年撰写了大量有关俄苏文学的散文随笔,有三本分别收入我主编的丛书中,它们是《白银时代》《俄罗斯大师故居》《墨痕》。因为我看过这些画册,就特意请他从中选了大量图片,图文互证。后来我把《白银时代》和《俄罗斯大师故居》寄给柏杨先生,他从台北打来长途电话,谈对这两本书的喜爱。除了故居,高莽还把他拜谒俄罗斯84位文学艺术大师墓地时的感受都写进了《墓碑天堂》一书,其中有普希金、果戈理、莱蒙托夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、爱伦堡、马雅可夫斯基、叶塞宁、法捷耶夫、肖洛霍夫等。前文提到的那段题签,就写在他赠我的《墓碑天堂》扉页上。

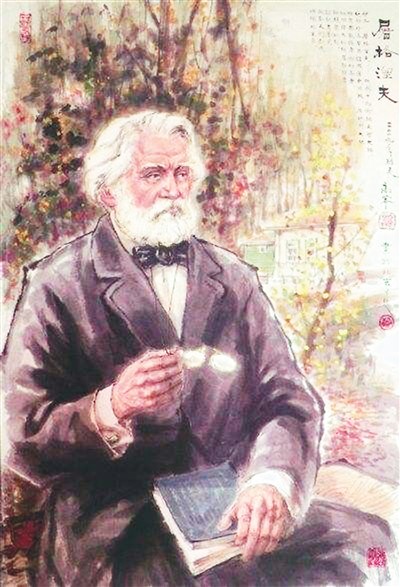

高莽还是画家,年轻时画过漫画,后来改画人物,以作家艺术家肖像为主。有时开会,他就在随身带的笔记本上不停地画,别人以为他在记笔记,那么认真投入,其实他在偷偷地给与会者画速写。日积月累,他的速写本上,留下胡愈之、曹靖华、钱锺书、杨绛、季羡林、茅盾、巴金、艾青、田汉、萧军、蔡若虹、华君武、曹辛之这些名家的影像。他把他画的速写拿给我看,我最喜欢巴金的速写,寥寥几笔,非常传神。画中的巴老背着手低头走路,好像在思考着什么问题。巴老在旁边写了字,“一个小老头,名字叫巴金”。我把我的好朋友、上海巴金故居纪念馆的周立民介绍给高莽,周立民把高莽画的巴金像印成了一组明信片,作为纪念馆的文创。

高莽母亲告诉他,以后画男人都画得年轻一些,画女人都画得漂亮一些,这样大家看了都会高兴。有一次我去高莽家,他让我坐一会儿,取出速写本给我画像,没几分钟就画完了。我一看,像归像,但还是美化了,比我自己好看。人都喜欢被美化的自我,正如今天用手机拍照,都喜欢加上美颜功能。我不能说画中人是我,只能说是理想中的我。“童言无忌”,高莽听了也不怪罪。相反,我们聊天总是有说有笑,洋溢着欢声笑语。或许因为都是东北人,骨子里有点幽默的天性,彼此间谈笑风生,令我至今怀念。

后来,高莽搬去东三环的农光里,我住西四环,几乎要横穿整个北京城才能到他家,见面机会就少了,差不多一年半载才去一次。每次去,高莽都格外高兴,一定要留饭。他住紫竹桥时,赶上饭点儿,我不知蹭了多少顿饭。到农光里后,每次我去,高莽和夫人孙杰更不让我走,每次必留我吃饭。孙杰眼睛看不见,做饭的任务全落在高莽女儿小岚(我称岚姐)的肩上。我起初极力推辞,时间久了,几乎成了一家人,也就习惯成自然。在高莽家吃饭,更能体会到他们一家人的其乐融融。我特别喜欢听他们父女对话,轻松、机智、幽默,有点脱口秀的意思,透着父女间的熟稔与和谐。

孙杰当时已失明多年,高莽每天都要给她点眼药水,数十年如一日,从不耽误。有时他跟我说着话,说着说着就去给老伴点眼药水了。他是那般专注,跟画画时一样。除了点眼药水,他还给她读书、读报、讲天下事,成了她的眼睛。

高莽和孙杰都属虎,他把他们的家命名为“老虎洞”。华君武给他们画了一张漫画,就是一只公老虎给一只母老虎点眼药水。我忘了问他们是哪一年结的婚,但我知道他们至少在1947年就认识了。那一年,21岁的高莽翻译完《保尔·柯察金》剧本,该剧在全国各大城市上演,首演扮演冬妮亚的演员就是孙杰。假如从那时算起,到上世纪90年代末,他们已相识半个世纪了。漫漫人生中,他们一起经历了多少风霜雨雪,实在难以想象。但经历了如此漫长时光的磨砺,他们的感情丝毫未损,愈发深厚,不能不令人敬佩和感慨。

与高莽相识20多年,他不知给我写了多少信。2000年11月8日,他在写给我的信中说:“寄上咱们在美术馆拍的照片两张,留作纪念。关于《人与事》,你问问新闻总署的版权单位……我请人问问他儿子……问候你的小宝宝!问候夫人与全家!”我和高莽去中国美术馆做什么,我已想不起来。20多年过去,这两张合影,也不知去向了。但高莽信中说的《人与事》,我还记得。高莽曾翻译过苏联作家、诺贝尔文学奖得主帕斯捷尔纳克的自传《人与事》,以“乌兰汗”笔名在生活·读书·新知三联书店出版,出版时间是1991年。2000年,其版权已过期,我想张罗此书重新出版,请高莽征求帕斯捷尔纳克儿子的意见,于是有了信中所说的版权一事。

我为高莽写过一篇文章,叫《作家的画梦》,发表在光明日报社主办的《书摘》杂志1998年第6期上。这一年我出版了三卷本《祝勇作品集》,其中有一卷《智慧的痛苦》,写我熟悉的老一代文化人的命运,其中有冯亦代、黄宗英、刘绍棠等,也把这篇收入其中。高莽看到《书摘》上的文章,半开玩笑地说:“你这么一写,我觉得自己还挺了不起的。”

2002年,我的作家朋友刘元举任《鸭绿江》杂志主编,邀请我开一年专栏。刚好我与北京的一些文化老人作了一些对话,就拿给《鸭绿江》发表,其中有一篇《与高莽对话》。次年,我把这些对话交给花城出版社出版,这就是《提问者祝勇》一书。当时,我请高莽提供了一些俄罗斯作家的珍贵图片,高莽在2003年4月10日给我写的信中说:“祝勇:找了7张与你的文章有关系的照片,现寄上,请查收。这些照片中的人物,在你的《对话》中都提到过。如需要选用风景,记得我借给你的俄罗斯风景画展的画册中,可挑选几张风景画。祝好!”

我的这些文章、书籍中的精美插图,皆有赖于高莽狭小书房中的“资料宝库”。

但高莽的居住空间的确过于逼仄,他70岁生日时,俄罗斯驻华大使要去他家道贺,他不敢将大使先生领到家里去,以免露怯,只好约在紫竹院公园门口见面。搬到农光里后,居住条件略有改善。他的书房,有两壁书柜,一张写字桌。窗下那张大写字桌也作画案,所以书房也是画室。画案边一张单人床,可作沙发,请客人坐,画室就成了客厅。晚上用来睡觉,客厅就成了卧室。高莽是跨界大师,横跨文学、翻译、学术研究、绘画诸界,绘画又兼及油画、国画和速写,但他的跨界都是在这间小小居室完成的。尤其是画画,往往需要一个宽敞的空间,有良好的光线。住紫竹院时,他的房间光线不好,就尽量借助日光多干一点,天光一旦昏暗下来,他就干不成了,开着灯也不行。农光里的房间稍大,但画大画也很受限制。有一天,我去看高莽,他兴奋地告诉我,刚刚完成了一幅大画,是丈六的水墨长卷《赞梅图》。“梅”,是梅兰芳,在他身边,有斯坦尼斯拉夫斯基、萧伯纳、布莱希特、塔伊洛夫以及唱《伏尔加船夫曲》的夏利亚宾,当然还有梅耶荷德。上世纪50年代,高莽陪同梅兰芳访苏,在斯坦尼斯拉夫斯基博物馆里漫步,梅先生对他说:“梅耶荷德最懂中国戏曲,你将来要画画,请将我和梅耶荷德画在一起。”把梅兰芳和这些杰出的俄罗斯戏剧家、歌唱家画在一起,成为他的夙愿。农光里的房间狭小,宣纸铺展不开,他只好匍匐在地,画一点卷一点。不能退远观看,掌握比例和透视都是一件难事,但他已经习以为常,积累了一套经验。几乎整个夏天,他都躲在闷热的小屋里作画,从早上起床一直画到夕阳西沉,用他自己的话说,比上班还忙。这幅画卷后来陈列在梅兰芳纪念馆里。

高莽九十大寿时,他的好友、作家鲁光赠他一诗,诗云:“老虎九十不出洞,写画人生不放松。待到高兄百岁时,老友相聚喝一盅。”

2017年,高莽91岁。我去看他时,正逢孙杰住院,他一副失魂落魄的样子。我们聊了很多事,告别时我让他宽心,说一定会有惊无险的。他说和我聊得高兴,让他一时忘了难过,但一提到他老伴,心里就又难过起来。我心疼高莽,也为孙杰悬着心,但几乎什么忙也帮不上。没想到相隔半年多,两位老人相继离世。我们舍不得,但人寿终有限,他们毕竟不能永远陪伴我们。

2021年,南开大学教授、俄罗斯文学翻译家谷羽给我打电话,想编一本纪念集,纪念高莽先生逝世五周年。在电话中,我得知了一件事。谷羽当年准备翻译高尔基世界文学研究所编著的《世纪之交的俄罗斯文学(1890至1920年代初)》(后来出版时改名为《俄罗斯白银时代文学史》),高莽找到敦煌文艺出版社购买了版权。谷羽想请他主持翻译,高莽却极力推辞,写信说:“到了你这个年纪,应该做一件大事了。”谷羽便请他做顾问,并给这套书画插图。没想到的是,高莽不仅画了38位诗人和作家的肖像,而且每一幅都多画了一份,寄给他保存,说以后再翻译其他作品时可以做插图使用。谷羽对我说:“谁都知道,当今的国画家都是以平尺论价,动辄上万元、几十万元每平尺,高莽却无偿送给我那么多肖像画,这是何等的无私与慷慨。”说到高莽的人品,没有人不景仰赞叹。

这部《“老虎洞”的艺术家——高莽纪念文集》后来于2023年由作家出版社出版。

认识高莽,还有他的家人,是我此生最幸运、最美好、最值得珍视的经历之一。他的学问、人格、品性,都令我无比敬重。我很想念他。