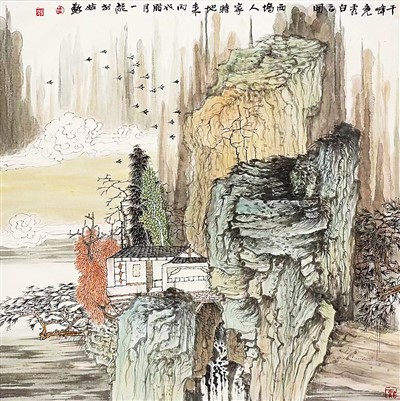

作为中国画种类之一,山水画以其审美高度和深刻内涵,成为中华优秀传统文化的重要标识。早在南北朝时期,宗炳就以《画山水序》奠定了山水画的理念。此后,历代画家创作了许多不朽的山水名作。这些作品不在于描绘山水的物理形态,而在于传达蕴含其中的思想、情感与人文精神。

写其形,必传其神;传其神,必写其心。山水画的创作,其实是心灵的创作。创作时,画家须集中心力,忘怀万虑,观心见性,将自身有形之体融入天地万物之中。内心有辽阔天地,创作者才可通山川之性情,悟山水之灵性。

我认为,山水画的创作理念有三个境界:实地境界,这是画家对自然世界直观反映和写实描绘的阶段;动情境界,画家开始融入自己的情感和理解,使画面更具艺术感染力和表现力;象外境界,画家逐渐超越具体物象,转向对更深层次的文化、历史、精神的表达。这三个境界展现了艺术创作的可能性。

山水画讲究天人合一、形神兼备,需要创作者心有万象,“外师造化,中得心源”。其创作理念体现了中国传统文化和艺术精神,主要概括为以下几方面:

写意精神。中国画创作强调写意精神,这里的“写”是指以带有审美性的点、线、面作为手法;“意”则是通过艺术家的理解与感受获得的“物我相融”的“意”。

物我相融。这是山水画创作中的一个重要观念,它意味着艺术家将自然物象视为情感载体,通过艺术手法将其转化为具有特定情感和审美理想的意象。

诗意表达。诗意是中国山水画的灵魂,每个时代的山水画都蕴含着人们对美好生活的向往和理想追求。艺术家通过画笔记录现实生活,同时表达对生活、梦想的追求。

整体感与造型感。山水画的创构理念强调整体感和造型感,追求画面中各个部分之间的统一性、协调性以及线条、形状、比例等方面的美学效果。同时,画面中的虚实关系、韵律美、空间美也是创作时考量的重要因素。

可见,山水画的创作理念不仅关注自然景观的写实表现,更注重通过画面传达画家的情感和思想。

画家的笔墨渗透着他们对人生乃至世间万象的认识和思考。他们在创作中无论是追寻小桥流水、宁静致远的世外桃源,还是追求“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的空灵意境,抑或是表现大开大合、气势雄浑的宏大景象,其实都是对自然物象的一种理解和对环境的艺术再造,是对自然界“美”的艺术诠释和意境追求。

面对大自然万千气象,艺术家笔下所表现的并不局限于一山一石、一草一木、一花一鸟,更不是将自然景物简单照搬复制,而是在纷繁的自然景物中寻找能与之共情的心灵意象,以笔传意,以意抒怀,寄托个人情思,并在似与不似之间寻求“美”的落脚点。

宋代文豪苏东坡有诗云:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”此诗句体现了他“不求形似、但求意境”的绘画理念。近代画家也不乏对物象写意的高论,如齐白石说“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”;黄宾虹说“画有三:一、绝似物象者,此欺世盗名之画;二、绝不似物象者,往往托名写意,亦欺世盗名之画;三、惟绝似又绝不似于物象者,此乃真画。”

古往今来的大家从不同角度阐述了对物象写意的理解,从中可以看到,艺术家在观察客观物象之后,潜移默化地将物象进行取舍与概括,使眼观的物象转化为胸中的图像,而胸中的图像又并非完全是眼中的物象,笔随意走,在创作中变有技巧为无技巧,变有法为无法,在有形中寻找无形,在似与不似之间创造出神妙的意境,达到“心忘乎手、手忘乎笔、物我两忘、心意双通”的境界。这想必就是山水画创作的极高境界吧。

(作者系清华大学美术学院书画高研班导师)