苏轼是中国文化史上举足轻重的人物。近年来,苏轼相关纪录片、舞台剧、书画展不断推出,“东坡热”持续升温。

在书画艺术上,苏东坡独步千古。日前,筹备三年的大展“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”特展在江苏南京博物院开展,苏轼、李唐、黄公望、赵孟頫、唐寅、文徵明等宋、元、明、清不同时期的大家名作集中亮相。展览分为三期,共展出书画作品150余件(套),包含80余件一级书画作品,其中30余件宋元作品尤其引人注目。

苏轼在《赤壁赋》中写道:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”本次展览策展人、南京博物院艺术研究所所长庞鸥表示,每个中国人总会在不同境遇里与苏轼相遇,苏轼的艺术精神是留给后世的无尽宝藏,故展览名为“无尽藏”。

开尚意风

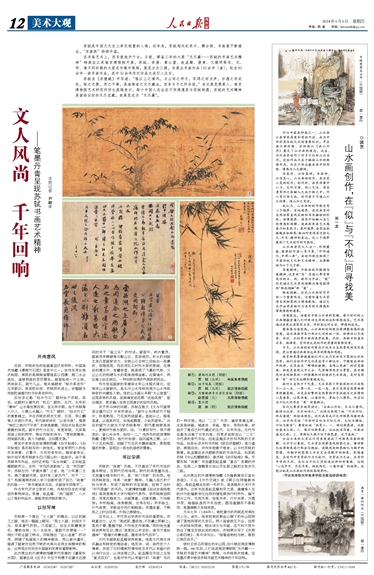

目前,苏轼存世的绘画真迹仅有两件,中国美术馆藏《潇湘竹石图》是其中之一。该作采用长卷式构图,展现的是湖南省零陵县以西潇、湘二水合流处,遥接洞庭的苍茫景色。画面绘有一片土坡,两块卧石,疏竹几丛,卷末端题有“轼为莘老作”五字款识。莘老即孙觉,苏轼同年进士。该幅画为苏轼贬谪黄州时为孙莘老所作。

后世多记载“枯木竹石”题材始于苏轼,其实,此题材从唐代的“松石”题材,五代、北宋的“寒林”山水等发展而来,至北宋中期,由于苏轼等人介入,小景山水融入“竹石”题材,“枯木竹石”的意象确立,并在苏轼的朋友文同、王诜、李公麟等人中流行开来。宋代美学讲求“以老为美”,推崇“绚烂之极归于平淡”的审美意趣,而枯木恰是这种意趣的体现。画中的竹分左右,有密有疏,尤其是屈曲上扬的两竿,契合苏轼的诗句:“更将掀舞势,把烛画风筱。美人为破颜,正似腰支袅。”

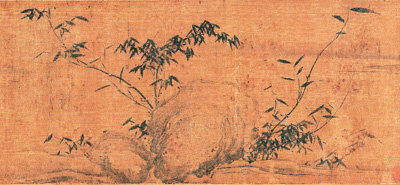

展览中有来自故宫博物院藏《治平帖卷》。《治平帖卷》是苏轼写的一封信札,卷首有明代人所绘苏东坡像,只署月、日而没有年份。据学者考证,帖中治平是苏轼家乡四川眉山的一座庙宇。由于是苏轼早年作品,当时还未陷“乌台诗案”,正如赵孟頫题跋所云,此作“字划风流韵胜”。在“宋四家”中,苏轼位列“苏黄米蔡”之首,他“少年喜二王书,晚乃喜颜平原,故时有二家风气”,对于“二王”和颜真卿的深入学习创新形成了自己“尚意”的风格——“我书意造本无法,点画信手烦推求”。

作为宋代开宗立派的人物,苏轼对后世的书画创作影响深远。李唐、赵孟頫、“吴门画派”、八大山人等的作品中,都能寻到苏轼的影子。

以形写神

苏轼第一个提出“士人画”的概念,以区别画工之画,他在一幅画上题写:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛、槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦……”相比于职业画工特点,苏轼提出“达心适意”的功用,明确了绘画是人的精神载体,用以寄兴遣怀,强调了画家对自然万物的关照与自我主体精神的契合,这种观念对后世中国画的发展有重要影响。

此次展出的天津博物馆藏宋代李唐的《濠梁秋水图》,画意出自《庄子》中庄子和惠子在濠水边游玩时关于“鱼之乐”的对话。画面中,树木繁茂,画家用斧劈皴等勾勒山石,苍劲凌厉;秋水的刻画尤其凸显画家功力,左侧山石古树之后绘出一段瀑布,若隐若现,而后用巨石衬托水面的宽阔,在涌动的潭水中,有藏有显,既表现了飞瀑的气势,又让山石的刚硬与水的柔美相得益彰。此情境中,两位高士坐在岸边,一种怡然自得的气氛跃然而出。

作为宫廷画家的李唐将北宋山水程式简化,创南宋山水画新风,是北方山水传统向南方山水传统转变的关键性人物。他的山水画从早期“大山堂堂”、远观其势的风格,逐渐演变成后期“近绘其质”、留白增多、更多融入自我主观意识的创作风格。

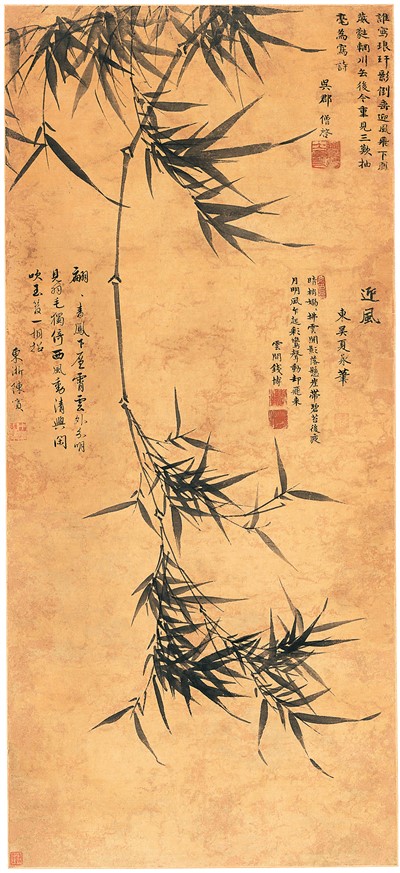

关于形与神的问题,苏轼在散文《文与可画筼筜谷偃竹记》中有所表达:“画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者。急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。”此后的画竹大家无不受苏轼影响,明代夏昶便是其一。夏昶对竹极为爱好,说:“仆素好写竹,恨不得其妙,留心卅余年,始知一二。”他所作的故宫博物院藏《墨竹图》,绘竹叶纷披、临风摇曳之景,以一个少见的构图,刻画了竹在风中飘举摇曳、柔韧倔强的形象,呈现出一派生机盎然的景象。

书以学养

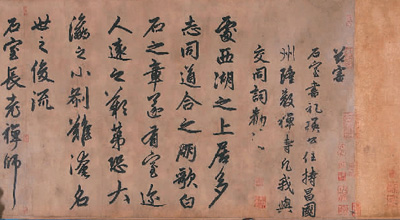

苏轼的“尚意”风格,不仅奠定了宋代书法的基本特征,在明代仍有体现。明代的吴宽擅书法,尤其擅长楷书和行书,是“吴门书派”的先导。他向苏轼取法,传承“尚意”精神,又融入自己的个性与学养,形成了独特的书法面貌,扭转了当时“纤巧柔媚”的书风。天津博物馆藏《廷试东阁阅卷诗》是吴宽晚年大字行楷的代表作,学苏轼痕迹明显:用笔沉稳有力,点画厚重,边缘毛糙,不加修饰;字形趋扁,体势欹侧,左秀右枯;字字独立,行气连贯,字距适中而行距略疏;用墨浓重,于熟纸之上时出枯笔,朴拙之感顿生。

在书论上,宋代突出学养对书法的重要性。苏轼重功力,认为“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之;笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖。”同时他也重视学养和见识,提出“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”。

元代书画家赵孟頫学养极高。他是元代南北诗风融合和转变的推动者,他用诗、词、曲抒发个人情感,改变了旧时儒家抒情传统及宋代以来盛行的以诗行议论、以诗讲理之风。赵孟頫在书法上主张“复古回归”,也是对宋代以来盛行的“尚意”书风的一种反拨。他以“二王”为宗,遍学晋唐名家,尤其是钟繇、褚遂良、李邕、智永、李阳冰等,却绕开了离自己时代最近的五代、北宋书法。元代书法基本远离了北宋风格,而更多地取法以“二王”为代表的晋代书法。但赵孟頫多次抄写苏轼的文学作品,如其40多岁时书苏轼《前后赤壁赋》,笔力遒劲,挥洒自如,并作东坡像于卷首,以示对苏轼的敬意。赵孟頫还多次题跋苏轼的书法作品,如其跋苏轼《中山松醪赋卷》、跋苏轼《治平帖卷》等。尽管苏轼“尚意”书法遭到赵孟頫“复古”思潮的冲击,但是二人借魏晋古法以开生面之路的主张并无二致。

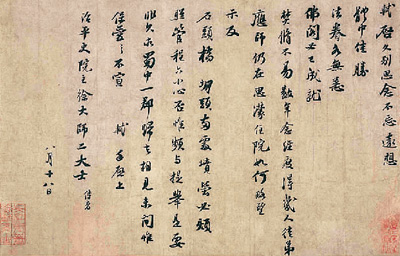

此次展出的天津博物馆藏《为隆教禅寺石室长老疏》,又名《方外交疏》或《瑛公住持隆教寺疏》,是赵孟頫去世前一年所书,是其晚年大字行书代表作。这件书法是赵孟頫和邓文原、龚璛等人在杭州为赴隆教寺任住持的僧祖瑛饯行时所作,偏于即兴之作,无拘无束,信笔书来,行中夹草,方圆并用,雄强纵逸而不失法度,圆活遒媚而不落轻浮,笔墨娴熟又张弛有度。

元丰七年(1084年),被贬黄州的苏轼赴河南汝州上任。途中,他来到南京紫金山脚下的半山园拜谒了罢相闲居的王安石。两人虽曾政见不合,但那一次却结伴同游,畅谈诗文与书画,在不知不觉中弥合了横亘在彼此间的鸿沟,苏轼乘兴写下《次荆公韵四绝》,其中诗句云:“细看造物初无物,春到江南花自开。”

彼时王安石所居住的半山园,如今就在南京博物院一侧。940年后,人们走进南京博物院“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”特展,与苏轼再次相遇,在笔墨丹青中感受苏轼书画艺术精神的千年回响。