阿昌族是云南特有的人口较少的7个少数民族之一,总人口为39555人(2010年),主要分布于云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县户撒阿昌族乡、梁河县囊宋阿昌族乡、九保阿昌族乡。

阿昌族在古代汉文献中被称为“峨昌”“莪昌”“娥昌”或“萼昌”。户撒地区阿昌族自称为“蒙撒”“傣撒”“蒙撒掸”“衬撒”;梁河地区阿昌族则自称为“汉撒”“阿昌”“峨昌”。1953年,人民政府根据阿昌族人民的意愿,决定统一称为“阿昌”。

阿昌族有语言无文字,使用汉字。阿昌语属于汉藏语系藏缅语族。

源自氐羌

阿昌族源于古代的氐羌族群。阿昌族先民很早就居住在滇西北的金沙江、澜沧江和怒江流域一带,后来一部分迁至怒江西岸,即古代称作“寻传”的地区,再逐渐南移,约于13世纪定居于现在的陇川县户撒坝子,另一部分则沿云龙、保山、腾冲迁徙,最后定居于梁河地区。唐代文献中称为“寻传蛮”的,即是阿昌族和景颇族的前身。今日所用族称“阿昌”,最早见于元代文献《招捕总录》《元史·地理志》等。

阿昌族民间对自身来源有各种看法。以陇川县户撒乡为例,当地就有“东来说”“南来说”“内地来说”等,部分百姓家里还保留着证明他们来自内地的家谱。

一些学者认为,“北来说”和“东来说”是比较可靠的说法。阿昌族在发展形成过程中,曾与诸多民族融合。宋元时期,内地商人进入云龙一带阿昌人中。明代在云南实行军民屯田,汉族人口大量移入,也有部分汉族融入到阿昌人中,明军屯守军的后代多在当地转化为阿昌族及其他民族。

从历史传说得知,阿昌族最初以采集、狩猎为生,后来逐渐种植芋类,开始了初期的农业生产。传说当时是群婚制,妇女在家庭和社会中居于领导地位。早期阿昌族社会的群婚和母权制,在现行的亲属称谓中也保留了某些遗痕,如伯母、姑母、舅母、姨母同称为“巴”,伯父、姑父、舅父、姨父同称为“龙怕”,胞兄、堂兄、姑表兄、舅表兄、姨表兄同称为“喳唉”(兄),胞姊、堂姊、姑表姊、舅表姊、姨表姊同称为“衣”(姊),儿子、侄子、外甥、表侄、表甥同称为“早”(儿子),女儿、表侄女、表甥女同称为“鸟早”(女儿)等等,可见婚姻集团是按照辈数来区分的。

唐宋时期,阿昌族地区属云南的南诏、大理政权管辖。南诏的奴隶主对“寻传”等地的阿昌人进行残酷的剥削和奴役,大理统治者段氏也曾对云龙地区的阿昌族规定了岁贡。宋末元初,史籍上正式出现“蛾昌”“阿昌”等族称。靠近南诏、大理腹地的澜沧江以东一带(今云龙、兰坪、丽江、永顺地区)及永昌(今保山)、越赕(今腾冲至德宏一带)部分寻传蛮种植稻谷,发展农业、畜牧业。户撒地区的阿昌族向汉族士兵学习耕种水田、打制刀具及农具的技术。

明代,中央政府在德宏地区实行土司制度。清初承袭了明代的土司制度,随后清朝政府逐步实行“改土归流”的政策,但阿昌族地区土司制度仍保留至民国末年。清初,吴三桂到云南后,把户撒地区改为自己的“勋庄”。到近代,德宏地区有10个土司,其中南甸土司被尊称为“十司之长”。

据调查,户撒地区阿昌族曾经历过一段的原始公社时期。土地完全归村社公有,个人只有使用的权利。村社由几个氏族组成,每个氏族推举一个“乌蒙作”(意为寨老)共同商议村社的事务。村社首领称为“作借”(意为“好儿子”)。“乌蒙作”和“作借”组成了村社的议事集团,为农村公社的氏族人员服务。“作借”还领导群众生产和主祭寨神“色曼”,寨神是村社权力的象征,直到现在每年春耕和秋收时还须祭献寨神。

多种崇拜

受多元文化的影响,阿昌族多种宗教并存,有自然崇拜、鬼神崇拜、祖先崇拜、小乘佛教、汉传佛教及道教。阿昌族每个村寨中,均有“庙”或“塞”(与庙性质差不多)供奉神灵。

陇川户撒一带的阿昌族因受傣族影响,主要信仰小乘佛教。当地佛寺、佛塔的造型与周围傣族的相似。佛教在阿昌族人民生活中影响较大,每年都有定期的“进洼”“出洼”“烧白柴”等宗教节日和活动。除了宗教节日活动外,不少信徒还勤俭节约省下钱财,对佛祖举行一次最大的功德——“做摆”。加上泼水节、火把节、换黄单、过新年、浇水花等,阿昌族各地节日众多,成为各村寨及阿昌族与傣族民间交往的重要方式。

祖先崇拜在阿昌族的宗教信仰中占有重要地位,遮帕麻和遮米麻是人类的始祖天公地母,梁河地区阿昌族每年都要定期举行盛大的窝罗节,纪念和祭祀他们。寨神是阿昌族的远祖,各个村寨均供奉并祭祀他。在阿昌族的观念中,人死后有3个灵魂,一个在坟上,年年清明要献祭;一个供在家中堂屋,年节也要祭祀;另一个送“城隍庙”供奉。

阿昌族最隆重的民族节日是“阿露窝罗节”。它将原梁河地区阿昌族纪念传说中的人类始祖遮帕麻与遮米麻的民族宗教节日“窝罗节”与陇川户撒一带阿昌族传统的小乘佛教“会街节”统一起来,于每年3月20日—21日举行,节日标志为青龙、白象。从1994年开始,每届节日,阿昌族各村寨、支系互派代表,向宾朋展示人才、歌舞、服饰,还举行各自联谊比赛活动,共祝佳节。

阿昌族村寨中存在着一些涉及人们社会生活各个领域的习惯和村规民约,如宗教信仰、家庭婚姻及财产继承、土地使用、劳动互助、村风村纪、公益事业等。它们有的是口传,有的以文字形式存在,对传承民族文化、指导人们行为规范及协调民族内部社会秩序起到一定的作用。

嗜酸喜肉

阿昌族在栽秧、秋收等农忙时多与亲戚邻居换工互助。稻谷收进家时,要“尝新”。这一天人们吃饭时要先喂狗,以感谢狗将谷种带给他们(民间传说)。人们上山打猎、下河筑坝捕鱼所获,只要是参加者,不论大人、小孩,每人均可分得一份。

阿昌族饮食以大米为主食,辅以面食,嗜食酸笋、酸菜等食物,也喜食火烧猪肉。户撒的“过手米线”、梁河的黄花粑粑及生片石姜等是较有特色的民族风味食品。阿昌族喜欢饮酒,多数人家自酿米酒。已婚妇女大多喜欢嚼槟榔,闲暇时,大家互传槟榔,以牙齿染成黑色为美。

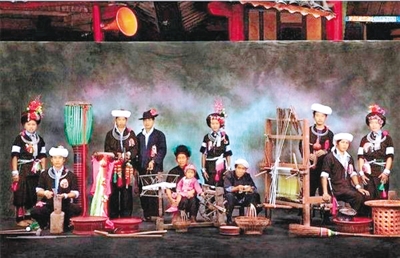

传统上,阿昌族男子一般穿蓝色、白色或黑色的对襟上衣和黑色长裤,户撒的成年男子也有穿左襟上衣的。户撒阿昌族男性喜欢包白色包头,梁河的男性青壮年则喜欢包黑色包头。户撒阿昌族女性的服饰与傣族很相似。户撒、梁河两地妇女上衣均为长袖圆摆对襟衣,下着筒裙,也配戴银项圈、银手镯等饰物。梁河已婚妇女的包头约有33厘米高,而户撒已婚妇女是圆盘黑包头。少女的传统服饰是浅色对襟上衣,深色裤子,腰系绣花围裙,发辫绾于头顶并插花。改革开放以来,许多年轻人均改穿汉装和傣装,但在节日和接待客人时,仍要穿上民族盛装。

阿昌族素以好客闻名。亲戚、好朋友来家里,一定要请他们喝米酒、吃饭,倾其所有,方能表示自己对客人的尊重和诚心。谁家办红白喜事、建房盖屋,大家都主动前去帮忙。

阿昌族是一夫一妻制的父系家庭,实行幼子继承制。过去,男女青年婚前恋爱自由,有些地区青年男女成群结队在火堆旁互相对唱情歌,往往通宵达旦,称为“串姑娘”。但婚姻缔结却要由父母包办,由此造成了“领婚”(青年男女私定终身,遭女方父母反对,姑娘跟心上人私奔)、“抢婚”现象。现在阿昌族青年大多恋爱自由、婚姻自主。

文化丰富

阿昌族人民喜欢在田间地头、山上一边劳动一边唱山歌,自娱自乐。如果遇上过路人接唱,有时甚至可以唱几个小时,乐此不疲。

阿昌族的歌谣、故事、传说等民间口传文学十分丰富,题材广泛,有的反映宇宙与万物起源,有的反映本民族来源及历史,有的歌颂人民反抗封建统治和压迫的斗争精神,有的赞扬劳动人民的勤劳和智慧等。其种类有史诗、故事、歌谣、戏剧、神话传说等。最著名的是神话史诗《遮帕麻与遮咪麻》,它是研究阿昌族古代哲学、文学及社会思想的重要资料。故事《选头人》《兄弟打铁》等,从不同侧面反映了阿昌族人民的社会生活。

阿昌族的戏曲受到汉、傣、白等民族文化影响,祈求五谷丰登,以农业祭祀为主题思想,演出时用本民族方言,深受大家喜爱。“对歌”是青年男女在劳动之余十分喜欢的活动。歌谣有习俗歌、情歌、苦歌、山歌等,押韵上口,感情真挚。乐器有葫芦丝、洞箫、三弦、二胡、象脚鼓、锣、钹、唢呐等。舞蹈以象脚鼓舞、耍狮子、玩春灯等最具民族特色。梁河阿昌族的传统体育有射箭、武术、打拳、舞棍及青龙大刀等。工艺美术有刺绣、髹漆、染织、雕刻、银器制作等,图案美观,制作精细。雕刻达到了较高的水平,在家具、建筑物、佛龛上都可看见雕刻的各种动植物,形象生动。阿昌族的绘画艺术多与宗教有关,人们在佛龛及一些祭祀器物上彩绘了太阳、月亮、树、花等图案,绘在建筑物上的山水、花鸟、人物画也较有特色。

户撒的阿昌族人民打铁、制刀的技术很高,“户撒刀”为傣、汉、景颇、德昂等各族人民所喜好。生产的长刀远销怒江的傈僳族、临沧的佤族、中甸的藏族地区和邻邦缅甸。户撒刀锻制技艺和阿昌族史诗《遮帕麻和遮咪麻》被列入国家第一批非物质文化遗产保护名录,陇川县户撒乡新寨贺姐村也被确立为阿昌族传统文化保护区。

阿昌族没有自己的文字,中华人民共和国成立后很长一段时间,阿昌族文学只是停留在民族民间文学的搜集整理上,当代文学创作寥若晨星。改革开放以来,阿昌族一批中、青年人步入文学殿堂。其中,孙宇飞诗歌《我的筒裙花哟》荣获第二届全国少数民族文学奖,罗汉的短篇小说集《红泪》获第六届全国少数民族文学“骏马奖”,他创作的阿昌族第一部长篇小说《紫雾》又荣获第八届全国少数民族文学“骏马奖”。曹先强的散文《故乡那高高的粘枣树》获第五届全国少数民族文学“骏马奖”。

(摘自《民族问题五种丛书》之《中国少数民族》卷 张稚丹编辑整理 本版图片来自网络)

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制