早在梁鸿因两本“梁庄”广为人知之前,我就读过她的文学批评和文学理论方面的文章,材料功夫细密,论述干脆利落,显示出扎实的学术准备和攻坚克难的决心。说起来有些狂妄,我当年阅读这方面的文章,并不是想着学习,而是为了放弃——如果一个人没有在文字中清晰地表达出自己内在的卓越,我就不再关注。梁鸿呢,虽然在文章里有些自己的心得,总体还笼罩在所谓学术的框架里,读下来偶有所得,却也说不上太大的启发。我本想果断放弃关注,但不知为什么,又偶尔会想起她文章中的话,仿佛写下了某些灵光闪耀的时刻,因此就一直放在了留心的名单中。

大概是因为留心,梁鸿的《中国在梁庄》出版的时候,我就买了一本,读罢,不禁有点吃惊。在这本书里,我看到一个处于倾颓和流散之中的乡村,那里充满破败和衰老的气息,正与我感受到的家乡境遇一致。尤为难得的是,梁鸿在写作中有意识地克服着外来视角,作为其中的一员,把自童年开始的乡村经验,和她用身心感受着的颓败乡村的喜怒哀惧,一起写进了书里。或许正因如此,这本书摆脱了关于乡村的作品里习见的牧歌或挽歌气息,掀开了被很多人主动遗忘或被动屏蔽的现实帷幕,让人意识到一个不断处于变化中的世界,听到它的喘息,看到它的伤口,感受那与我们置身的生活息息相关的一切。

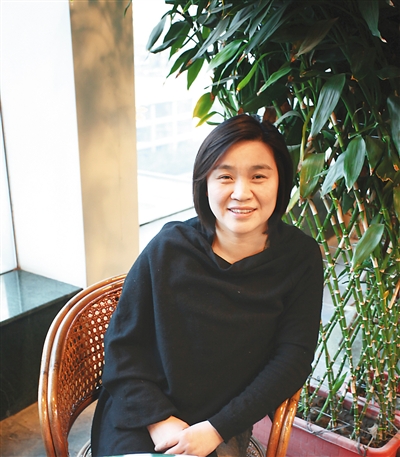

在这本书的后勒口上,印着梁鸿的一张照片,圆脸、半长发,笑容里还有着校园时期的青涩,衣服看起来也不甚合身,让人觉得她还没有完全长成自己的样子。看过《出梁庄记》,我更加深了这个印象。这本书,几乎是《中国在梁庄》的延伸作品,梁鸿继续着对乡村的关心,去追踪一群离开梁庄进入城市的人。这是值得好好书写的一群人,梁鸿也写出了他们普遍的窘迫和卑微,辛劳与困顿。从这本书的材料准备和后期整理,能见出她所费的心力,也能感受到她急切地想要做点什么的用心。因为没有童年和少年经验可以借鉴,这花费了心力的作品让人觉得不够细密,能看出未经好好消化的痕迹,很多地方裸露着采访时的粗粝毛糙。更为重要的是,因为是采访,《中国在梁庄》基本上避免了的外来视角,大面积地侵染着这本书,我们虽看到了离开家乡的人们艰难的生存境况,却也似乎看到他们对着录音笔略带警惕的眼神。

读完《出梁庄记》后不久,我在一次会议上见到了梁鸿,不禁对自己引以为豪的相貌判断暗叫一声惭愧。此时的真人梁鸿,早就褪去了照片上的青涩,面部的线条由圆形趋于向上,一件风衣也让她显得干练挺拔。在那次会上,梁鸿没说几句话,却让我受到了触动。她说在写“梁庄”系列之前,自己越写文学评论方面的文章,越觉得离这个世界的实情远,因此放下当时的写作,回到了生养她的梁庄。在那里,她说自己遇到了真问题,以后会沿着这真问题写下去。应该就是这个真问题,促使梁鸿写下了“梁庄”系列文字,也让她慢慢长成了自己的样子。我向来相信,一个人有了自己的样貌,摸准了自己的语调,某种限制才华的阀门会被打开,独特的文字即将出现。

即便如此,我仍然对梁鸿进一步的写作抱着谨慎的乐观态度。那些生活在梁庄内外的人们,虽然有着属于自己的穷苦、挣扎和不一样的命运,也有作者的同情在里面,但大多没有自己独特的精神生活,因而也就看不到他们每个人清晰的纵深背景,“梁庄”系列还差不多是一幅前景和后景交织在一起的画。或者说,梁庄中人,都还孤零零地突出在一个荒凉的背景之上,单纯,明确,坚决,指向的似乎都是一个个极难解决的社会问题。我很怀疑,这种背景与人的分离,正是书写乡村者最该意识到的悖论——跑得太快的现实(背景)抛下了行动迟缓的人们,难道不是写作者为某种方便虚拟的境况?现实和背景,不从来是应该跟人长在一起的吗?

还不等我的怀疑生根发芽,勤奋的梁鸿就写出了她的“吴镇系列”《神圣家族》。或许会有人以为,写出非虚构“梁庄”的梁鸿转而写虚构的吴镇,是为了文体的试验或是出于某种虚荣,我却觉得,这是梁鸿感受到的那个真问题的驱使。比“梁庄”系列深入一步,在这本书里,人物连同他们的纵深背景,被一起放置在一个混沌得多的世界上。《神圣家族》里不时提到的算命打卦、求神问卜、各路亡魂、各种禁忌、各样礼数,都跟人生活在一起,参与着人的日常决定。人的各种行为,都牵连着一个更深更远的世界,由此构成的复杂生活世界,所有的行为都复合着诸多不可知和被确认为理所当然的元素。这些元素氤氲聚集,跟可见的生老病死、衣食住行、吵架拌嘴一起,用丰富刻写着吴镇的日常,也纠正着人们对乡镇只被经济和现代精神统驭的单向度想象。

这个容纳了各样复杂礼俗的精神世界,是“吴镇”较“梁庄”多出的一部分,既显现了乡镇生活丰富的一面,却也提示了另外一个更重要的问题,即随着现代化的进程,这一涵容了复杂精神层次的心灵世界,早就在被揭穿之中,与此相关的乡镇风习,也在被逐渐荡平,呈现出较为单一的样式,从而使精神生活有了城乡同构的趋势。在这个镇子上,你会看到温情善意和戒惧,少年人无端的落寞;你会看到颓废,孤独,很多人变得抑郁,自杀形成了示范效应;你会看到倾诉、崩溃和呆滞……毫无疑问这就是现实。只是,在这个现实里,人并不是跟不上时代的落跑者,而是跟各种现实牢牢纠缠在一起。

《神圣家族》里的人物,往往声口毕肖,有他们各自的样子,也有各自复杂的心事。读着读着,你堪堪要喜欢上某个人了,却发现他有自己的缺陷;刚刚对一个人心生厌恶,他却又做出让人喜欢的事来。这是一个无法轻易判断是非对错的所在,你轻易论断了别人,别人也会反过来论断你。在这样一个世界,你应该多看、多听,多体味其中的无奈、辛酸以及笑容,如此,吴镇,甚至所有大地上的村镇,才不只是一个人实现自己雄心的泥塑木偶,人们也才真的会显露出自己带有纵深的样貌,愿意与我们生活在一起。梁鸿几乎是主动承担起了在两个世界里穿梭的责任,不管乡村怎样衰颓,精神的转化多么困难,周围的环境多么糟糕,她也不抱怨,也不解释,也不等待,不以这些为借口退进一个世界过自己的安稳日子,而是忍耐着两个世界的撕扯,做自己能做的,既让自己不断向前,又为未来的某个改善契机积攒着力量。或许正是这个原因,我们在《神圣家族》的无奈和悲伤之上,感受到隐秘的活力。

没错,这隐秘的活力,就源于梁鸿对准真问题的不断精进,那无限广大的乡村,无量无数的人们,仿佛都跟她有关。她得一面感受着这休戚相关,一面用自己的文字把这相关表达出来。如此的相关,甚而至于未来乡村的重建,精神产品的丰厚,都并非一个既成的事实,而是需要我们一笔一划写出来的。跟着这认真的一笔一划写下的,也是每个写作者自己的命运:“如果他无法迫使自己相信,他灵魂的命运就取决于他在眼前这份草稿的这一段里所做的这个推断是否正确……没有这种被所有局外人所嘲讽的独特的迷狂,没有这份热情,坚信‘你生之前悠悠千载已逝,未来还会有千年沉寂的期待’——他也不该再做下去了。”

前几天见到梁鸿,发现她在干脆利落之外,不知出于什么原因,眉目间多了点忧思。这忧思虽只是偶尔闪现,却可以判断是来自最切身的地方,因而也让她的自我更加具体起来。她说起手头正在写的一个较长的叙事作品,还有她藏在心里的好多研究计划。语速很快,那些正在和将要被写到的东西,似乎已经迫不及待地要冒出头来。我一时没有完全弄清楚她要写的究竟是什么,但可以确认的是,不管梁鸿要写什么,也不管她用哪种方式写,这个已经把切身的忧思加进了自我样貌的人,都该在我的关注范围之内。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇