在中国国家版本馆中央总馆“斯文在兹——中华古代文明版本展”展出的宋、明两套12卷全本《大唐西域记》,记录了唐代中国主动学习域外文化的探寻之旅。

习近平主席指出:“中国唐代玄奘西行取经,历尽磨难,体现的是中国人学习域外文化的坚韧精神。”千年前的玄奘西行具有深远的历史意义和现实影响,超越了对佛学知识的探求,彰显了中国古人对异域文明的向往和对理想主义的渴求。正如玄奘述录“随所游至,略书梗概,举其闻见,记诸慕化”,《大唐西域记》为丝绸之路上中外文化的交流与融合留下重要见证。

回响千年的丝路跫音

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,贯通起中外文化交往,留下众多历史名人的足迹,用脚步丈量世界的玄奘法师就是其中最著名的一位。

唐代贞观初年,玄奘西行取经,历时十数年,行程5万里。归国后,由玄奘口述亲身游历西域的见闻,经其弟子辩机笔录,于贞观二十年(公元646年)成书《大唐西域记》。全书共12卷、10万多字,按照玄奘行程顺序,记述了他亲身游历的110个及路途传闻所知的28个城邦、地区和国家的概况,翔实记载了当时被称为“西域”的中国西部、南亚、中亚和西亚等广大地区的面积、都城、地理、农业、商业、风俗、文艺、语言、文字、货币等情况。如还原成当下的国家地域,这些地区覆盖了南亚的印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国,也包括中亚的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国,还有西亚的伊朗、阿富汗等国,以及地中海以东、中南半岛、印度尼西亚等。

《大唐西域记》是记载公元7世纪上述国家和地区情况最系统、最详细的版本,拓宽了当时中国人的眼界,反映了丝路之上世界文化的交流与融合,也为后世保存了珍贵史料,为考古发掘提供宝贵线索。对照《大唐西域记》的记载,规模庞大的那烂陀寺遗址和艺术瑰宝阿旃陀石窟等著名文化古迹得以发掘和复原。可以说,《大唐西域记》的问世对中国乃至世界文化都有着突出贡献。

化身千百的版本传续

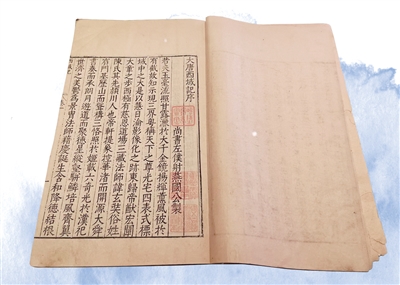

在重视典籍保护的中国,《大唐西域记》得到较好的收藏与传承:唐、宋、元、明、清史学目录和历代藏经皆著录其书,清代编《四库全书》也有收录。目前所知的《大唐西域记》古写本多达数十种,现存较早的写本为新疆吐峪沟石窟出土的写本残卷,此外还有敦煌写本残卷、福州藏本和金藏本等。年代最早的刻本有北宋崇宁二年福州等觉禅院刊刻的版本,仅存卷四。中国国家版本馆中央总馆现展出两种版本,其一为宋刻本(12卷),原书经折装,字迹疏朗;其二是明刻本(12卷),此版本为线装本,每半叶10行,大字每行20字,版心从上至下镌刻书名、卷次和页码。

进入当代,《大唐西域记》出现了一批具有代表性的版本。1977年,上海人民出版社出版章巽校点版;1981年,中华书局影印向达辑古本三种,包括敦煌本、福州藏本和金藏本;1985年,中华书局出版由季羡林等校注的版本,1991年依据该版本最新校注和今译本翻译成印地文版,由外文出版社出版,并于2015年再版。

《大唐西域记》以其独特的魅力广泛流传,影响力超越了时代与疆域。从19世纪开始,伴随东方学和宗教比较学逐渐兴起,《大唐西域记》成为世界各国学者格外关注的中国文化典籍之一,被译成俄文、英文、法文、日文等多种文字。1845年,俄罗斯学者瓦西里耶夫将其译为俄文,该版本未出版,稿本目前收藏于俄罗斯科学院档案馆。19世纪50年代,法国汉学家儒莲翻译的法文版在巴黎出版,以小开本、低价格向社会普及,轰动欧洲历史和考古学界。在儒莲法译版基础上,英国汉学家塞缪尔·毕尔于1884年翻译出版了两卷英译版。近20年后,英国著名东方学家托马斯·瓦特斯重译出版《大唐西域记》,并附有大量注释和考证,具有较高的学术研究价值。

《大唐西域记》在欧洲获得高度评价后,再次吸引了日本学界的关注。1911年,日本学者羽田亨以高丽版为底本,参考宋明版大藏经及日本藏古写本,出版了京大本。1912年,堀谦德的《解说西域记》刊行。回顾历史,《大唐西域记》100多年来的传播具有着世界意义。

版本是中华文明的载体和媒介,见证了中华文明以开放包容之姿与其他文明交流互鉴的历史。问世至今1300多年,《大唐西域记》历久弥新,愈加散发版本记史的恒久魅力与联结文明交流的新鲜活力。当下,我们重温《大唐西域记》,令这一珍贵典籍焕发新的生命力,发挥出更大的当代版本价值,有助于讲好文明交往、交流、交融的动人故事,让和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神从历史走进现实,续写人类文明交流互鉴的佳话。

(作者单位:中国国家版本馆中央总馆)