在德国近6000座博物馆中,位于波恩的德国历史之家(又名联邦德国历史博物馆)格外与众不同。自1994年开馆以来,一直深受人们喜爱。德国历史之家开放15个月时,就迎来了100万人次的访客,其访客人数在德国众多博物馆中始终位居前列,并获得欧洲博物馆奖等诸多奖项。

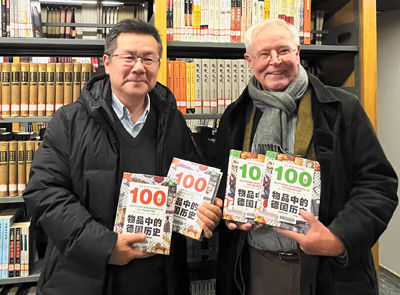

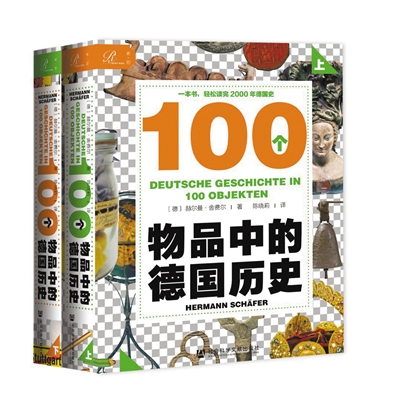

赫尔曼·舍费尔,历史学家、国际博物馆专家。作为德国历史之家创建人,舍费尔教授在担任馆长的20年时间里,见证了这座当代历史博物馆从无到有、从探索性创新实践到对公众保持吸引力的变化与成长。2021年,他撰写的《100个物品中的德国历史》在中国翻译出版。这本书如一粒种子,生发出舍费尔与中国的缘分。2023年11月,中国对法国、德国等六国旅客免签政策生效,更直接在舍费尔和中国之间架起畅达的桥梁:这一年12月,81岁的他第一次踏上中国的土地。

带着对德国历史之家何以深受大众喜爱的探究,以及对舍费尔初次访问中国感受的好奇,我走进初夏时节的波恩,拜访久居在此的舍费尔。

营造出回忆与历史可被感知的情境

轻轨自波恩火车站一路向南,开阔的莱茵河在远处熠熠发光,骑行的人们迅速从眼前闪过。随着行人越来越少,满目的新绿愈发浓郁起来。如同被一条绿色小披肩轻轻裹着,舍费尔的家安静地坐落在莱茵河畔。按响门铃,眼前的舍费尔高大挺拔,精神矍铄,洋溢着青年人一般的蓬勃热情。

1942年,舍费尔出生于马克思的故乡、有着2000多年历史的古城特里尔。上世纪60年代中期,作为学生的他初次来到波恩,他说:“1965年离开波恩时,我和这里的朋友们说我会很快回来,没想到一别就是20年。”

1982年,当时的德意志联邦共和国政府总理赫尔穆特·科尔宣布,将在波恩建造一座博物馆,以展示第二次世界大战结束以来的德国历史。1987年,舍费尔被聘为德国历史之家首任馆长,负责这座新型博物馆的具体筹划建造。

“在如何阐释历史方面,我受法国年鉴学派影响很大。”舍费尔说道,“年鉴学派主张历史有三个层面:长时段历史如千百年来的气候改变,中时段历史如几十年间的经济变化,短时段历史如突发重大事件。德国历史之家表现的是中时段和短时段历史。我主张从普通人的日常生活出发,通过一个个具体的‘人’的故事展示历史。”

这或许就是德国历史之家为一代代人喜爱的原因之一。7000余件展品跨越80余年,从汽车、火车车厢到日记、信件、照片,除重大历史事件外,几乎每一件物品都有自己的主人、自己的故事,这些承载着几代人记忆的故事共同拼成“我们的历史”。比如展厅中一辆破旧的“尊达普运动型小摩托”是大量外籍劳工助力德国实现经济发展奇迹的缩影,也凝结了德国社会对外来移民的复杂感情。1964年,这辆小摩托作为礼物,赠给刚下火车的葡萄牙人阿尔曼多·罗德里格斯·德·萨:他正好是德国第100万名外籍劳工。

“‘你得通过看展学到些什么’,这是人们的普遍观念,但我相信带着情感学习往往能学得更好,历史学习尤其如此。所以,我希望博物馆首先能唤起人的情感。”舍费尔说。在表现第二次世界大战结束后日常生活的展厅,人们可以在带有上世纪50年代风情的电影院观看旧广告、在点唱机上播放时代金曲,营造出回忆与历史可被感知的情境。

舍费尔说:“我们的策展思路是‘以参观为导向’,即不是以‘你应该看什么’为主导,而是强调‘你想看什么’。我们的服务对象不是专家或者研究者,是对历史了解不多的大多数人;不是经常进博物馆的人,是几乎从不看展的人——我们想建立普通人和博物馆的连接。”

从1987年开始策展到1994年正式开馆,德国历史之家举办了6次大型公共工作坊式的展览。舍费尔联合社会学家、心理学家、历史学家等多学科专业人士,对不同主题展览进行“试水”。“我们邀请大家来看展览,记录每个人在每件物品前的停留时间,并与每个人交谈,根据大家的反馈调整展陈方式,更有针对性地为大众服务。”

德国历史之家已经成为博物馆叙述历史的典范。在德国,巴登—符腾堡州历史之家于2002年开放,北莱茵—威斯特法伦州等地的历史之家正在筹建。2017年,以德国历史之家为蓝本的欧洲历史之家开馆,博物馆位于比利时首都布鲁塞尔,由欧洲议会设立,主要展示从1789年至今的欧洲历史。

在舍费尔看来,历史不是封闭的年代,博物馆也应和当代史一起继续书写、时时更新,“就像我们收藏部经理说的那样,我们的工作是从街头到博物馆”。30年来,德国历史之家常设展不断更新,并开设“德国数字化”等具有当下话题性的临时展,保持着对民众的吸引力。

退休后,舍费尔撰写了《100个物品中的德国历史》,从史前史直至今天,时间跨度2000余年。与他的策展思路一脉相承,舍费尔在遴选历史物品时,把普通人的情感和阅读需求放在首位。2021年,这套深入浅出、有故事、有情感的历史书被引进中国,开启了舍费尔的中国缘。

为人与人的交流创造更多机会

“我对中国很好奇,但以前对中国的认识只是德国人的平均水平。这次旅行让我对任何与中国有关的问题都非常谦逊,不会轻易作答:从零下20摄氏度的长春到30多摄氏度的广州,这个国家地大物博,饮食、方言、建筑等无不多种多样,总是在不断更新我的认知。”回忆起去年冬天的中国行,舍费尔由衷感叹。

在中国学界和德国同事的热情帮助下,舍费尔先后前往上海、广州、青岛、长春和北京,既举办学术沙龙也感受风土人情。受北京外国语大学历史学院院长、德国国家科学院院士李雪涛邀请,舍费尔走进北京外国语大学,年轻学生积极向上的精神面貌给他留下了深刻印象。“我去故宫的那一天正好下着大雪,景色非常壮观;长春电影博物馆让我了解到这座城市对中国电影发展有着重要贡献;广州的一座小型茶博物馆让我感到十分新奇;青岛正在筹建警察博物馆,我回到德国后也帮助他们搜集材料……”

归国之后,舍费尔更加关注与中国有关的信息与书籍。从《四书五经选译》《中国现代史》到《爱中国的111个理由》《深圳:未来中国制造》,书架上与中国相关的书日渐丰富,他常常浏览的新闻网站也增添了人民网德语版。

提及去年的中国之旅,舍费尔带着一丝怀念和更多的向往说:“我很期待再次启程去中国。接下来,我想写一本《88个物品中的中德文化交流史》,谈一谈两国都有的啤酒酿造技艺、贝多芬的音乐遗产,以及两国各自的母亲河黄河和莱茵河的故事,等等。”

“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”舍费尔希望德中人民之间开展更多交流,在文博、文学、电影、音乐等领域增加合作。他微笑着说:“在中国各地访问、与中国朋友面对面交流所带来的感受,是其他形式的了解所无法替代的,我们需要为人与人的交流创造更多机会。就像此刻,你我之间这种面对面的交流是最宝贵的。”