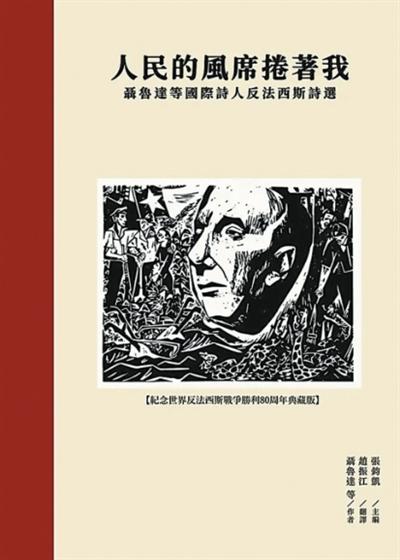

今年9月,我译的《人民的风席卷着我:聂鲁达等国际诗人反法西斯诗选》(见图,赵振江供图)在台湾与读者见面。这本书是2015年于北京出版的《西班牙在心中:反法西斯诗选》台湾版。10年前,我选译了5位著名诗人关于西班牙反法西斯战争的诗作;今年再次出版,以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

1936年7月,西班牙内战爆发,此后逐渐演变为西班牙人民反对受到希特勒支持的佛朗哥法西斯政权的斗争。来自全世界54个国家的约3.5万名工人和进步人士组成国际纵队,与西班牙民众一同战斗。这些人中有100多名炎黄子孙,他们大多是侨居欧美各国的华工。西班牙反法西斯斗争结束后,部分国际纵队成员奔赴中国抗日战场,同中国人民一道抗击日本法西斯侵略。朱德同志、周恩来同志和彭德怀同志曾送一面锦旗给这些国际纵队中国支队战士,上面写着:“中西人民联合起来!打倒人类公敌——法西斯蒂!”我们所熟知的白求恩、柯棣华等国际友人就是从西班牙的反法西斯战场辗转来华,支援中国的抗日战争。

在西班牙反法西斯战场上,有一群著名诗人。他们关心民众疾苦和人类命运,不仅积极参与了这场保卫共和国的战争,还以笔为刃,创作了一系列享誉世界文坛的诗歌,揭露战争的残酷,谴责法西斯暴行,歌颂伟大的爱国主义和国际主义精神。

在这本反法西斯诗选中,我选定了智利的聂鲁达、古巴的尼古拉斯·纪廉、秘鲁的巴略霍、西班牙的拉菲尔·阿尔贝蒂和米格尔·埃尔南德斯。后又想起墨西哥诗人帕斯的《致牺牲在阿拉贡前线的战友的挽歌》,把它放在了附录里。大陆版书名《西班牙在心中》,是聂鲁达一本诗集的标题;台湾版书名《人民的风席卷着我》则来自米格尔·埃尔南德斯的同题诗歌。

《西班牙在心中》1937年在阿根廷布宜诺斯艾利斯面世,共23首。诗句朴实无华,充分表现了诗人聂鲁达爱憎分明的激情。其中《国际纵队来到马德里》的写作时间在1936年11月8日,即第十一团的3个营抵达马德里的日子。当时马德里已进入巷战,两天之后,该团有1/3战士阵亡。《哈拉马河之战》写的是1937年春天的一场历时20余天的著名战役。佛朗哥的军队于2月6日突袭哈拉马河谷,意在截断马德里与巴伦西亚之间的公路。共和国军守卫在哈拉马河东岸,火线长达16公里,国际纵队的4个团协助他们。在整个战役中,共和国军队死伤过万,在国际纵队中,以第十五团的“英国营”和美国“林肯营”损失最重,阵亡者在半数以上。国际纵队中有不少诗人,有的壮烈牺牲,有的幸存生还。他们有关西班牙内战的作品,后来编成集子出版,聂鲁达的《西班牙在心中》是其中的杰作。

尼古拉斯·纪廉,作为古巴代表团成员,他于1937年赴西班牙出席“作家保卫文化国际会议”。纪廉在那里创作了《西班牙:四种苦恼和一个希望》,这首长诗为他赢得了国际声誉。

巴略霍是秘鲁乃至整个拉丁美洲最具代表性的先锋派诗人。他的诗作难懂难译,用词虽不艰深,但句式灵活多变,意象又近乎诡异,加上不时影射宗教内容或古印加文化传统,使人难以捉摸。他曾两次亲临反法西斯前线,写下《西班牙,请拿开这杯苦酒》——如直译,应为《西班牙,让这杯离开我》。这句话模拟了《圣经》,“杯”指的是耶稣即将遭受的苦难。巴略霍所说的“杯”,显然是指西班牙人民正在遭受的苦难。现在这个译法,既想关照语言的表层结构,又考虑诗句的深层含义,还要让读者容易接受。至于是否能达到预期的效果,只能由读者来评判。一个标题的翻译就如此复杂,具体到每一句诗,同样如此。在此,我只想告诉读者:如果你觉得这些诗不像诗,只能怪译者的功力不够,而非巴略霍之过。

拉菲尔·阿尔贝蒂是一位“世界公民”。在西班牙内战中,他有着“街头诗人”的美誉。内战后,他在国外流亡39年。1957年到中国的访问对他产生了深刻的影响。新中国翻天覆地的巨变,中国的古老文化和奇特风景,人民奋发图强的精神面貌等,无不令他惊诧不已。1958年,他发表了诗集《中国在微笑》。

米格尔·埃尔南德斯是一位传奇诗人。他生于1910年,11岁开始自学,阅读了大量16至17世纪的诗歌。1933年,他出版第一部诗集《月亮上的能手》。1936年,他加入西班牙共产党并亲临前线,参加了保卫共和国的战斗。战后,他被佛朗哥政权判处死刑,后改为30年监禁,于1942年病死狱中,年仅31岁。《人民的风》是他的代表作,共25首,《人民的风席卷着我》是其中之一。

埃尔南德斯也是一位大无畏的反法西斯战士。他的生命虽然短暂,却为人类留下了宝贵的精神财富。聂鲁达在悼念埃尔南德斯的诗中说,“通过你的死,我学会了生:我的眼睛几乎没有模糊过,我有的不是哭泣的泪水,而是无情的子弹。”这也是所有正直、善良的人们共同的心声。

如今,反法西斯战争胜利已经过去80年了,但世界并不太平。区域性战争从未停止。我们必须保持高度警惕,绝不能忘记昨天的历史和血的教训。

(作者曾为北京大学西语系主任、中国西葡拉美文学研究会会长)

我坐在死者的尸体上(节选)

(西班牙)米格尔·埃尔南德斯

我坐在死者的尸体上

两个月来他们默不作声,

亲吻空空的鞋子

愤怒地握紧心灵之手

和维系着它的生命。

让我的声音升上山顶

落在大地并化作雷声,

从此时起直到永远

都如此要求我的喉咙。

请你靠近我的呼喊,

用乳汁哺育我的村庄,

树木用它的根系

为我构筑了牢房,

我会永远留在这里,

为了爱你并捍卫你

用鲜血和口

这两杆忠诚的枪。

既然我脱离了大地,

既然我带着贫穷

从不幸的母腹诞生,

我就注定会变成

不幸的夜莺,

厄运的回声,

不停地将这样的人歌颂,

无论我怎样歌颂痛苦,

歌颂穷人,歌颂土地,

他都会洗耳恭听。

(选自诗集《人民的风》)