北京携手张家口获得2022年奥林匹克冬季运动会的举办权,将张家口推到世界面前,让张家口向世界展示自己。对于张家口,大家既陌生又充满了好奇。其实,历史上的张家口有着“京畿明珠”的美誉,一直都是北京以北的要冲城市,扼守华北与塞外咽喉之地。特别是明清两代定都北京之后,张家口不仅成为拱卫京师军事重镇,而且逐渐演变成了蒙汉民族贸易交往的中心。

设堡建城 戍守边塞

1368年,明朝政府夺取了全国政权,然而蒙古的军事力量却依然颇具威胁,北部地区一直是明代边防的重点。在今天张家口市的坝下地区,明朝设置了万全都司和宣府镇,治所在宣府城,成为面对蒙古势力的第一道防线。更重要的是,明成祖迁都北京,宣府一跃成为京师咽喉,其战略地位颇为重要。杨时宁的《宣山西三镇图说》就评价到:“本镇形势,紫荆控其南,长城枕其北,居庸左峙,云中右屏,内拱陵京,外制胡虏,盖屹然西北一重镇焉”。

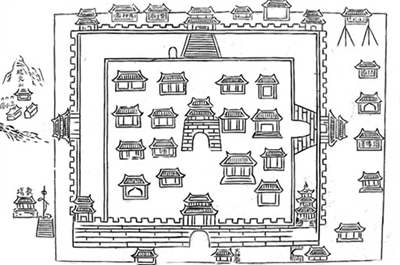

为了防御蒙古入侵,明朝在北部边疆地区,修筑了长城,进而为增强长城的防御性,纷纷于各地筑烽火台,每台屯兵把守,并可携眷久居耕种。以此形成的村落,以“堡”“台”命名的甚多。城镇、属县各隘口均修筑砖城,分设参将、守备、千总、指挥、游击等武官驻防。张家口就是由此而来的。1404年,明政府有计划地从山西人口稠密的县、区移民到宣府镇一带,由官方在长城附近修筑起土堡,以居新迁之民。特别是由于该地战略地位重要,1429年,驻地指挥张文负责在土堡入口南五重新修建堡城(即张家口堡),屯住重兵,守卫边塞,张家口成为了“武城”。

到了清朝,政府推行“满蒙一家”的民族政策,北方长城失去了防御作用,清政府随即在张家口一带的长城上开豁建门,称大境门,以方便口内外居民的往来。

茶马互市 商贸兴盛

1551年,张家口地区开设“茶、马市”,由官方以布釜之类与蒙古鞑靼交换茶叶、马匹、皮张。1571年,鞑靼首领俺答汗臣服受封,张家口被辟为蒙汉“茶马互市之所”。1613年,张家口堡之侧修建了来远堡,以张家口堡和来远堡为基础,张家口逐渐发展成为蒙汉民族贸易交往的中心。此时摊铺栉比,商贾云集,来远堡外“穹庐千帐”,民族商业贸易十分兴盛。1676年,清军击垮葛尔丹,打通了通往漠北的商道,将大境门设为蒙古与本部贸易的场所。随着商贸业的发展,北京、天津、山西等地客商来张家口经商者日渐增多,该地形成了各地商贾在大境门外贸易到张家口堡置业的格局,张家口堡从单纯的“武城”转向兼有商贸功能的中外驰名的边境贸易城市。1860-1884年,英、美、法等国商人纷纷到张家口收购皮张,张家口逐渐成为陆路大商埠,“百货之所灌输,商旅之所归途”,年进出口平均银高达15000万两。张家口的皮毛在国内外影响日益扩大,“天下皮裘,经此输入海内,四方皮市经此定价而后交易”,成了誉满中外的“皮都”。清朝末年,张家口一跃成为北京、天津的外贸集散地、华北经济区与西北地区沟通的枢纽和北方对欧亚贸易的内陆口岸,其经济贸易活动被纳入世界资本主义市场,张家口堡从此更加发达兴盛。据《张库通商》记载,此时张家口堡成为中外商贾聚集之地,被称为“华北第二商埠”。

张家口凭借交通和地理区位的优势,辉煌一时,但随着经济格局和交通区位的变化也几经沉浮。如今,申冬奥成功,让这座古老的城市又一次走到历史面前,获得了新的生机,让我们一起期待未来它的发展。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇