编者按

当今城市发展过程中,每个城市发展都有其自身特点,在发展进程中也出现了一定的差异。这种差异大多是由自然条件、地理位置、交通区位、和政治经济等因素所造成的。其实,回顾历史,中国古代城市发展也存在着不平衡。

中国古代城市发展的差距在很大程度上是自然条件和区位差异决定的,同时也与社会变迁特别是战争有关。上溯至史前时代,中国最早在黄河中下游流域聚集城市雏形,此后在江淮地区及汉水流域,经过夏商周至春秋战国时期的城市逐渐发展起来。江河中下游流域土壤肥沃,水源充足,适于农耕,因此中国古代社会早期,绝大多数城市是逐水而居,自然条件因素的影响占据主导地位。自秦统一之后,至汉代,政治因素对于区域城市发展的影响开始逐渐增强,中原地区虽然仍是政治文化的重心所在,但是南方城市也开始有了一定发展,从城市分布地域空间结构来看,城市主要集中在黄河下游地区,城市数占全国城市总数的40%,其次为淮河流域约占14%,而东南沿海城市分布极少。此时城市空间分布的南北差异与当时各地区的开发程度以及人口与经济的分布密切相关。

此后至三国两晋南北朝时期,政治不稳经济动荡,自公元3世纪三国鼎立至公元6世纪隋朝统一,其间先后经历了三国、两晋、五胡十六国及南北朝多个时期,此时战争等政治因素成为城市变迁发展的主要因素,由于北方战乱社会不安,导致人口大规模南迁为南方城市发展带来了劳动力,而政治中心的南移提高了对于南方地区生产水平的要求,也就很大程度上推进了江南地区生产力和生产方式的提高,扩充了南方城市规模及水平,长久以来中国古代城市的“北强南弱”的局面在逐渐被改变。

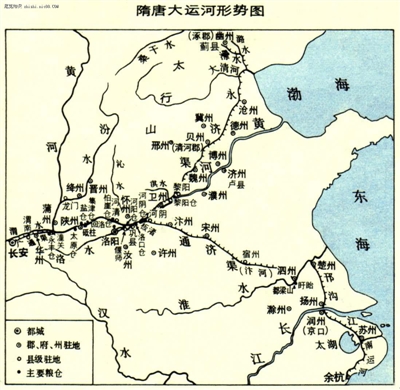

隋唐时期结束全国分裂割据局面,政治走向统一,但由于长年战乱,使得一些北方古老城市逐渐衰落,而大运河的开凿,使得运河沿线的城市迅速崛起,淮安、扬州、苏州及杭州等城市依托于漕运和运河商运,逐渐发展形成能够辐射周边的大城市群。进入宋元时期,政治经济重心难移,城市发展和分布呈现出南升北降的态势。

明清时期,随着手工业的进一步发展,全国各区域城市均得到不同发展,东南沿海的资本主义萌芽催生了部分中心城市开始形成,由于市镇的蓬勃兴起,小城镇也因政府大规模移民和屯田而有一定发展,但多位于江河沿海一带,西北西南边陲地区城市发展仍然较为缓慢,直至晚清各个城市也伴随着不平衡性的持续存在开始了近代化进程。

案 例

隋唐运河城市

所谓运河,在不同的历史时期有不同的称谓,唐宋前,有“沟”“渠”“溪”“浦”等称谓,此后亦有“官河”“运河”的称呼。《新唐书》中曾经记载,“开成二年夏,旱,扬州运河竭。”

在运河城市出现之前,中国古代城市大多依天然水源而建,人工运河的开凿,在自然地理条件上改变了原有的河流沿线城市格局。运河沿岸城市的形成发展尤其特定的自然地理因素,大部分运河城市处于天然河流与人工河流的交汇处,这样就不仅成为了交通的要冲,也依靠水源顺理成为物产丰富的粮食产区,此外还有部分城市原本就处于水网密布之中,在运河挖掘之前便已是周边地区重要的物产交流之地。

隋朝时受南方“关河悬远,兵不赴急”的影响,同时又因江浙地区“盐杞梓之利,充仞八方,丝锦布帛之饶,复衣天下”,所以隋朝为解决长安、洛阳的粮食供应,通达南北交通,取利于江浙成为了隋朝稳固统治的必需措施,由此京杭运河自隋朝伊始,逐渐发展形成为以东京洛阳为中心,南北延伸两个系统,其一为东南走向的通济渠、邗沟、江南运河,其二位东北走向的永济渠。

在漕运的刺激下,运河沿岸城市的经济得以迅速发展,江苏北部的徐州、淮安、扬州等,以及镇江、常州、无锡、苏州和浙江境内的嘉兴、湖州、杭州等,都逐渐发展成为重要的运河城市,运河除了是漕粮运输的重要通道外,还是丝绸、茶叶以及瓷器的重要贸易交流渠道。

隋朝大兴城的东、西二市场一带地区的经济中心城市,呈现“江淮之间、广陵大镇、富甲天下”的繁荣之景,同时还成为“控荆冲以沿泛,通夷夏之货贿,四会五达”“广陵当南北大街、百货所集”。

唐朝运河是在隋运河的基础上进行了加工补充修建而成的,主要是为了解决军事运输、农田灌溉、水利防洪等问题的,唐朝运河城市虽然尚未如元明清之后发挥重要的商品集散功能,但是作为漕粮流通的沿线,唐代运河城市的人员流动较之其他城市更为频繁,据统计,唐玄宗开元十四年,全国人口为四千一百四十一万,天宝十四年即安史之乱前夕,全国人口为五千二百九十一万,《新唐书·地理志》中记载,唐代超过十万户的州、郡约15个。

隋唐时期运河贯穿南北之后,扬州、杭州等运河城市成为国外交流的海上丝绸之路,各国使节从沿海各港口登陆,途径江南运河、邗沟、汴河等运河运道奔赴长安进行商贸往来,在珠宝、香料、象牙、茶叶、丝绸的贸易之外,中国的政治制度、典章文献、文礼宗教也得以交往传承。因此运河城市在接受异域物质文化的过程中也在一定程度上起到了文化交融的作用,加之唐朝民风开放外交政治政策宽容,因此运河城市成为了多重文化交流融合之地,也为其在明清京杭运河贯通之后的商品萌芽城市近代化奠定了基础。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制