“小时候每次回老家,不到万不得已我坚决不去厕所,那根本不能称之为‘厕所’。四周简单用石头堆砌一下,头顶是草棚。每次进去都要捂住口鼻,‘全副武装’,还担心会掉下去,后面就是大粪坑,好像要吃人的大嘴一样。”对厕所有较高要求的小张现在回忆起农村的旱厕还心有余悸。

如今,在自家院墙外面用土坯或碎石块堆砌一个有顶的厕所,或者随便挖一个露天蹲坑来解决如厕问题的现象在中国落后地区依然存在,但在国家政策的大力扶持和公益组织的宣传引导下,这种情况也正逐渐改变。

中国仍有三成人口未用卫生厕所

7月16日,习近平总书记在延边州光东村了解到一些村民还在使用传统旱厕时指出,随着农业现代化步伐加快,新农村建设也要不断推进,要来个“厕所革命”,让农村群众用上卫生的厕所。事实上,这并不是总书记第一次如此关心农村百姓的如厕问题。2014年12月,习近平总书记在江苏调研时就曾表示,解决好厕所问题在新农村建设中具有标志性意义。

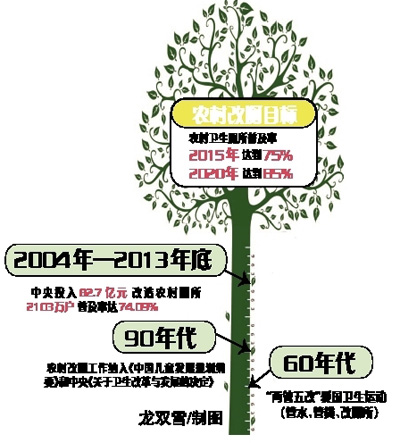

而“厕所革命”也不是第一次被提及。早在上世纪90年代,我国就将农村改厕工作写进《中国儿童发展规划纲要》和中央《关于卫生改革与发展的决定》两份文件中,农村“厕所革命”也由此揭开序幕。

在联合国千年发展目标中,中国政府承诺到2015年农村卫生厕所普及率达到75%。而中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心研究员付彦芬在接受中国城市报记者采访时表示,农村卫生厕所的普及率在2014年就已经达到76.04%,超过了75%的目标。

据联合国儿童基金会和世界卫生组织2012年联合发布的报告显示,中国仍然有4.77亿的人没有用上卫生厕所(人粪分离的厕所),占中国总人口的36%。而联合国儿童基金会驻中国代表处水与环境卫生项目主任杨振波告诉中国城市报记者,这一数字到2015年年底将减少至3.3亿。

“厕所革命”推行困难

我国农村厕所问题不仅仅是气味难闻,更重要的是卫生隐患大。据统计,我国农村地区80%的传染病是由厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,其中与粪便有关的传染病达30多种。付彦芬认为,厕所的卫生状况和农民的身体健康密切相关,由于受到经济条件的限制,农民不愿意往厕所上投入资金,从而陷入因贫致病、因病致贫的恶性循环。

“据我们分析,每年由于厕所不干净,农民染上肠道疾病及其他传染性疾病而造成的医疗费和误工费等经济损失足够每家建两个厕所了。”杨振波说。

然而,既然厕所和农民的健康如此息息相关,农村改厕运动为什么在推行过程中依然面临诸多困难?付彦芬表示,前几年国家的政策支持带动了地方改厕,但也都是在经济和地理位置相对比较好、农民改厕积极性比较高的地方推行。而对于西部贫困地区来说,改厕推行起来比较困难。地方政府拿不出配套资金,当地农民饭都吃不饱,根本不会考虑干净卫生的厕所对于他们的重要性。所以,改厕还是需要政府的大力扶持。

杨振波则认为,推行受阻主要是受“厕所文化”的影响和一些社会规范的制约。“农民认为厕所就是脏的地方,祖祖辈辈都是这样过来的。他们还觉得厕所是否干净是自己的事情,和他人无关,很多人太自我,没有一种集体意识。总的来说,我们没有形成好的‘厕所文化’。此外,‘没有粪便臭,哪来五谷香’‘眼不见为净’这些根深蒂固的思想很难去改变。”

据记者了解,联合国儿童基金会驻中国代表处正分别在广西、吉林、陕西、云南、甘肃省的五个县推广“消除粪便暴露”项目。“固然,现在的改厕技术还不完备,但是,我们认为意识的转变最重要。很多人并没有认识到粪便给他们带来的危害以及使用卫生厕所是关乎尊严和人权的事情。”杨振波表示。

此外,也有专家认为,“厕所革命”不单纯是厕所改建与资金投入问题,它更是对人的一种尊重,对妇女、儿童和老人等弱势群体的关爱和时代文明发展等系统性问题的一部分。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇