日前,国务院正式发布了《2015年国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,要结合推进新型城镇化建设,鼓励和支持开展健康城市建设,努力打造卫生城镇升级版,并建立健康城市建设指标和评价体系。放眼世界,健康城市的数量车载斗量,然而各个国家的评定标准却迥然有异。邯郸学步抑或削足适履均不是健康城市建设推广的长久之计,那么,我国健康城市的评价体系又该如何设定?

如何界定健康城市?

过度城市化带来的健康痼疾日渐凸显,建设健康城市计划近年来逐渐成为城市管理者对症下药的最佳选择。以个人健康为基础,从而推动社区、学校、企业等社会单元逐步建立一个健康城市,这也将是新型城镇化的大势所趋。

1996年,大卫·克拉克在他的著作中用一张表格(见表1)详解了健康城市和传统城市之间的差异性,这可以被看做是世界范围对于健康城市评定标准的原始理论雏形,它很好的从多角度将传统城市与健康城市进行了直观的对比。然而,克拉克对于健康城市的特征归纳过于抽象,并且在具体的指标上都没有给予可量化的数学模型,故而缺乏广泛推广的实践意义。

国际标准形式各异

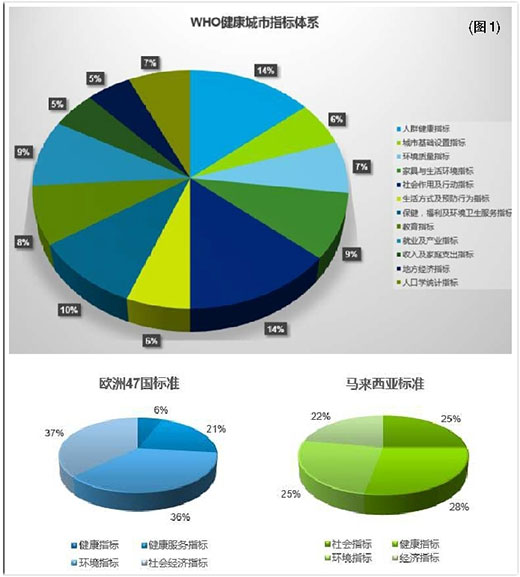

为促进各国依照实际出发,建立科学化、可实践的健康城市评价体系,世界卫生组织(以下简称“WHO”)拟定出可具体量化的健康城市基本评价指标体系作为参考标准。鉴于不同国家、城市之间的文化、历史、经济、风土人情之间的差异性明显存在,机械化的标准套用无异于闭门造车。各个国家都基于具体化的城市的社会文化现状、居民健康水准和社会实践经验等因素展开了广泛而科学的调查,并在此基础上制定出了衡量本国健康城市的指标体系(见图1)。

欧洲47国所设立的健康城市考察标准分为健康指标、健康服务指标、环境指标和社会经济指标四个方面,考察重心主要集中在环境和社会经济两项之中。相比欧洲评比标准,马来西亚所设置的评定体系更为均衡化,考察体系由城市的社会指标、健康指标、环境指标和经济指标四项构成,通过具体的数据模型来评定城市是否“健康”。

此外,以美国为例,运动医学会(ACSM)作为国家健康城市的评定机构,以美国健康指数(AFI)为评定参照标准,评选每年度一次并以报告形式公布。AFI以市民死亡率、患病率、市民体能、吸烟率、肥胖率,室内运动场馆数目等30项因素为标准将全美50座大城市的市民健康生活进行排名。在刚刚公布的2015年度评定结果中,华盛顿市以市民锻炼参与度、公园绿地建设度和烟草控制程度等多个方面的优势力压群雄,成为个中翘楚。

我国现有“五项标准”

与此同时,中国城市发展研究会组建中国健康城市评价指标体系课题组,在参考WHO及其他有关指标体系基础上,兼顾健康“投入”与“产出”,以及数据的可获得性等因素,初步构建了由“健康经济、健康文化、健康社会、健康环境和健康管理”五项标准为主体框架构成。

“健康经济是指,经济发展速度不超出环境和资源承载能力,以不损害人的生命健康为底线,实现平衡发展;健康社会是以城市基本公共服务、居民受教育程度、社会公平性来衡量;健康环境可以分为两部分来理解:一是城市空气、水等硬性指标应该达标,二是能够节能减排,实现可持续发展;健康文化是指健康的文化发展理念,以提升城市文明;健康管理是指行政管理效率,比如政府财政支出是否合理,其发展是否具有潜力等。”对此,中国社科院城市发展与环境研究所研究员单菁菁博士对于我国健康城市的五项标准给出了更为明晰的诠释。

该课题组构建了包括5个一级指标、16类二级指标、32个三级指标的城市健康发展评价指标体系,并在去年发布了《中国健康城市评价体系及2013年度测评结果》。

关于测评结果,中国健康城市评价指标体系课题组副组长刘正山说:“我们设计指标体系的时候,兼顾了身心健康。但是,心理健康方面,官方并无具体到地市级及以上城市的数据,如果我们自己去逐一调查统计,费用太高,所以最终的指标选择上,并没有纳入心理健康的指标。”

对于我国已经评定出的23个健康城市的标准,单菁菁表示:在上述五项指标中,只有五项指标都高于该项指数的中位数,该城市才能被评定为“健康城市”;如果有一项或一项以上低于该项指数的中位数,则该城市会被界定为“亚健康城市”。

具体设定还需“量体裁衣”

不难看出,对于健康城市的评定标准建设,各国都从自己城市的现实社会文化特质出发,从“健康”两字入手,并结合具体实际从不同角度切入,建立了独立的评测标准,最终达到了殊途同归的结果。

在如此纷杂的标准中,我国的健康城市到底该如何设定,这个问题似乎不可能也没有必要指出唯一的衡量标准。概念化的健康城市是不存在的。一方面,城市与人们健康的关系是一个永无止境的发展性矛盾,总会有新的疾病需要面对,城市化的进程方式在持续变化,健康城市建设是没有止境的动态过程。每个国家、每个城市都需要面对随着社会发展进程而与之共生的城市问题,因此城市健康的标准也呈现方兴未艾之势。健康城市的建设和评定是一场只有起点,但是永无终点的赛程。

另一方面,只有正视评定标准的差异性原则,才能真正坚持普适性价值观建立因地制宜的可行性标准。正如苏州市副市长王鸿声在其著作中指出,“一个具体的健康城市的建设,需要的是结合城市健康本身的原则、标准和期望而最终达到的成效,来客观制定的理想、目标和标准”。这一点和WHO健康城市评定组的认定条件不谋而合:“只要城市对于居民健康有了承诺,并制定了相应的架构和方案来实现,这就是一个健康城市。”

“我国的健康城市建设的总思路还是要从我们国家的国情出发,当然要充分借鉴国际经验,推广试点城市好的做法,坚持将健康融入所有政策。”关于我国健康城市未来的评测标准建设方面,我国卫生计生委疾病预防控制局副局长张勇说。

同时,张勇还表示,城市从规划、管理、建设各个过程中都要把健康纳入进去,使健康成为发展的重要目标,我们推动在城镇的规划中把人的健康放在重要位置,以健全完善健康政策为基础,以建设健康细胞工程为抓手。找出我国城市的一般性和特殊性,在城市健康考评方面的制定上符合自己城市的特点,这样才能更好的评测建设适合自己国家的健康城市,实现可持续发展。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制