在北京市东城区北新桥三条东口,坐落着中国华侨历史博物馆。博物馆的主体建筑位于一座仿古四合院中,与所处历史文化保护街区的风貌相得益彰。

今年是中国华侨历史博物馆(以下简称“侨博”)落成开馆10周年。作为全面展示中国海外移民历史和文化的国家级专题博物馆,10年来,侨博坚持为侨服务、为社会服务、为国家服务的宗旨,广泛开展华侨文物征集与保护,深入挖掘阐释华侨文物中蕴含的中华优秀文化,精心策划丰富多彩的展览和交流活动。

从“侨来建馆”到“为侨建馆”

中国华侨历史博物馆的建馆史可以追溯到20世纪50年代。1956年,著名爱国侨领、中国侨联首任主席陈嘉庚撰写了《倡办华侨博物院缘起》,集中阐明了他关于博物馆建设的主张,并首先在福建厦门付诸实践。1960年,陈嘉庚提出倡议——在首都北京兴建一所更大规模的华侨博物院,并带头捐款50万元人民币。遗憾的是,这一倡议在他生前未能实现。

改革开放后,中国侨联积极推进在北京建设中国华侨历史博物馆,以期完成陈嘉庚遗愿。2005年,侨博建设获国家立项,2011年动工。2014年10月,陈嘉庚诞辰140周年之际,中国华侨历史博物馆落成,2015年10月正式对外开放。

“陈嘉庚先生最初设想的是建设一所由华侨出资,包含人文、自然、历史、华侨、当代建设成就等内容的综合性博物馆。福建厦门的华侨博物院就是照此设想建设的。”中国华侨历史博物馆副馆长宁一说,新中国成立之初,陈嘉庚看到了博物馆对于社会教育的重要意义,愿通过华侨的力量为国家文化教育事业作贡献,因此,他对华侨博物馆的定位是综合性博物馆,兼具展示华侨华人的内容。改革开放后,全国各地综合性博物馆建设取得长足进展,此时侨务部门和侨界人士对展示华侨历史、文化、人物、事件的专题博物馆需求更为迫切。

“自上世纪末到本世纪初,侨博的建设推进过程中,各方对其基本定位明确为:收集反映华侨历史和文化的见证物,建设以收藏展示华侨文物为主的专题博物馆。”宁一说。

侨博主体建筑高18米,分为地上3层、地下2层,建筑面积12802平方米。馆内基本陈列“华侨华人历史文化展”分为中国人移民海外历史、华侨华人海外生活篇、华侨华人海外贡献篇、华侨华人与中国发展、中国侨务5个部分,展出文物1000余件(套)、图片1000余张。

“10年来,侨博不断拓宽征集渠道,提升藏品数量和质量,馆藏资源不断充实。”中国华侨历史博物馆藏品部主任陈永升说,目前,侨博共有藏品近6万件(套),包括陶瓷、金属、竹木漆器、织物皮革、玉石、纸制品等10大类,其中珍贵文物528件(套)。藏品来源地覆盖六大洲,来自全球主要侨居地的藏品较为丰富。

今年4月,中国华侨历史博物馆潮州分馆在广东省潮州市博物馆揭牌。这是继2023年10月在广州设立首家分馆后,侨博在国内设立的第二家分馆。

“广州分馆和潮州分馆是侨博探索分馆体系建设的新尝试。”宁一说,近年来,侨博积极落实中国侨联与国家文物局签署的《关于加强涉侨文物保护利用合作协议》,推动40余家博物馆加入中国博协华侨博物馆专业委员会,启动分馆体系建设,搭建形式多样、富有成效的合作交流平台,推动涉侨博物馆资源整合、繁荣发展。

用特色藏品打造精彩展览

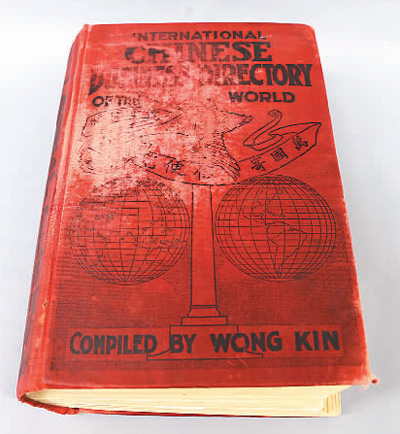

1913年版《万国寄信便览》,华侨炸弹队“热心祖国”纪念章,南洋峇峇娘惹(土生华人)的婚服、日用瓷器,《美洲华侨日报》合订本……走进侨博基本陈列展厅,一件件特色文物、一张张历史照片,展现了华侨华人在海外的奋斗历程和生活状态,将华侨华人支持和参与中国革命、建设、发展的故事娓娓道来。

孙中山先生为南非杜省华侨联卫会所题写的“博爱”,吸引不少观众驻足端详。此墨宝落款为“华侨联卫会所 孙文”,是现存唯一从落款上明示赠予华侨团体的孙中山书法作品。南非杜省华侨联卫会,又称约翰内斯堡联卫会所,是南非1909年成立的爱国华侨团体,迄今在南非侨界仍有重要影响。陈永升告诉记者,孙中山题写的“博爱”,多为当年从事革命活动时,为答谢海外华侨华人的捐助所题。这幅墨宝原来一直保存在南非“杜省中华公会”会馆,是该会馆的“镇馆之宝”。2007年,该会馆将它捐赠给筹建中的侨博。

一块墓碑,记录了海外侨胞回国参加抗战的壮举。墓碑上镌刻着“民族斗士惠来薛杜同志之墓”,墓志铭讲述了“南侨机工”烈士薛杜的生平事迹。“南侨机工”全称“南洋华侨机工回国服务团”,是抗日战争时期从南洋各地分9批回国参加抗战的3200多名华侨汽车司机及修理技术人员的通称。1939年2月,陈嘉庚领导的“南洋华侨筹账祖国难民总会”向南洋华侨发起倡议,号召有驾驶和机修技能的侨胞回国支援抗战。1940年5月,广东惠来籍华侨薛杜经过考核,参加新加坡第八批华侨机工回国服务团,编入军事委员会西南运输处华侨运输先锋总队第一大队第一中队,在滇缅公路从事运输工作,“风雨驰驱,夙夜匪懈”。因积劳成疾,同年11月12日,薛杜病逝于腊戍(缅甸)国家医院,年仅23岁。据档案记载,1939年至1942年间,“南侨机工”共运输了50多万吨抗战物资、1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资,被誉为抗战运输线上的“神行太保”。

展柜里,一面长2.46米、宽1.5米的五星红旗引人注目。“这是美洲大陆上升起的第一面五星红旗。”陈永升说。1949年10月1日,中华人民共和国成立的消息传遍五洲四海,海内外中华儿女欢欣鼓舞。爱国侨团美国纽约华侨衣馆联合会(以下简称“衣联会”)通过香港《华商报》得悉新中国国旗的设计图样和尺寸,委托美国一家老牌制衣公司以高级毛料制作了两面五星红旗。1949年10月9日,衣联会在纽约唐人街中心衣联会会所举行新中国成立庆祝活动,在临街的旗杆上升起五星红旗。2009年9月,衣联会将这面珍贵的五星红旗捐赠给侨博。

新中国成立后,许多华侨冲破重重阻碍,毅然回国参加社会主义建设。旅美归国的数学家华罗庚1985年访日时穿的西服、皮鞋,马来西亚归侨雷贤钟创办的华侨侨福垦殖公司的信封,美国归侨韦悫、梅美恩回国旅程中使用的衣箱,马来西亚归侨、世界冠军江嘉良签名的乒乓球拍……这些文物让人真切感受到侨胞的拳拳报国之心。

如何用特色藏品讲好“侨”故事?中国华侨历史博物馆展出服务部副主任闫媛媛介绍,侨博着力打造“主旋律+新热点+侨元素”三位一体的涉侨原创展览体系,举办了许多特色鲜明的专题展览,如“金色道钉——美国铁路华工展”“‘千年沧桑皆姓唐’——明信片上的唐人街特展”“家国情怀寄尺素——江门五邑银信(侨批)专题展”等,其中部分展览获评北京市博物馆优秀展览,一些展览在全国各地巡展。

寓教于乐传播“侨”文化

走进放映厅,点播移民纪录电影《下南洋》和歌曲《归侨之歌》;在由核桃壳制作的精美地球仪前,用电子互动设备查询世界各地侨情;通过定向发声系统,听孙中山宣传革命思想的演讲和抗战时期武汉合唱团演唱的《卖花词》……在侨博展厅里,丰富的互动项目吸引不少参观者体验。

“借助投影环幕三维动画、幻影成像、360度互动外投球展示系统等先进的多媒体技术,结合造型展墙、人物雕塑、场景复原等展示手法,生动再现了华侨华人生活生产的众多情景,带给观众身临其境的体验。”闫媛媛说。

1940年琼崖华侨烈士符克的家书、1952年古巴华侨黄宝世给儿子黄卓才的银信、1955年钱学森等70名归国科学家写给留美的中国同学的信……这是侨博今年举办的“一物一品皆世界”系列社会教育活动之一——清明节“笺札忆故人”的展陈内容。参加完活动,观众感叹:“这些信很有特色,也很有感染力。”“华侨华人历史是宝贵的精神财富,值得好好挖掘。”

立足于馆藏资源和特色展览,侨博推出一系列广受欢迎的社教体验活动。配合“共筑梦想 同赴未来——华侨华人与冬奥主题展”,举办冰壶、桌上冰球等冰雪运动体验活动;“阳和启蛰万物春”春季系列社教活动围绕“雅趣、雅食、雅会、雅谈、雅集”5个主题,带观众体验做香囊、品陈皮、八段锦、抚琴等。

闫媛媛介绍,除了线下活动,侨博着力打造“云游侨博”网络展示品牌,为海内外观众提供更便捷的观展方式。据统计,2020年—2023年网上观展人次达8174万。

站在落成开馆10周年的节点上,侨博未来的发展规划备受关注。宁一介绍,侨博将勇担新时代新的文化使命,突出华侨华人的历史和文化两大板块,不断丰富完善反映中国人海外移民史的藏品体系,深入挖掘阐释华侨文物的历史文化价值,举办更多观众喜闻乐见的展览;与有关研究机构合作,鼓励学者参与馆藏文物的深度研究,推出更多兼顾专业与大众需求的研究成果;与多所大中小学建立合作机制,通过“走进华侨博物馆”“文物进校园”“文化体验游”等方式,为学生和大众有效利用博物馆资源开展学习提供支持。