开栏的话:

你可曾有过这样的体验——在异国他乡,无意间邂逅一家书店,因里面摆放着琳琅满目的中文图书或中国主题图书而倍感亲切。这些书店作为传播中华文化的使者,在向世界展示真实、立体、全面的中国方面起到了不可替代的作用。今年是中华人民共和国成立75周年,人民日报海外版开设“庆祝新中国成立75周年·海外中国主题书店巡礼”栏目,带读者走近这些设在海外的、中国风浓郁的文化空间。

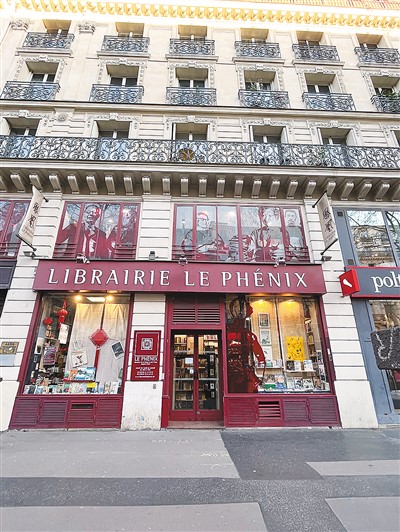

今年是中法建交60周年。60年来,中法两国文化交流硕果累累,巴黎凤凰书店的诞生、发展、壮大,就是一个缩影。从1965年正式开业至今,凤凰书店已成为法国乃至欧洲最大的一家中文书店,是巴黎永不落幕的“中国橱窗”。

新中国成立后,法国社会迫切需要了解新中国发生的一切。1964年,中法建交后,进一步推高了这种社会需求。巴黎凤凰书店(Librairie Le Phenix)就是在这样的社会文化氛围下诞生的。

友华人士筹办

凤凰书店地址是在巴黎塞巴斯多波尔大街(72 Boulevard de Sebastopol),自1963年开始筹办至今,一直没有变过。除店面外,书店还有8米的橱窗和宽敞的地下室。

凤凰书店最初由法中友协的克里希(法国共产党左派小组)成员筹办,以鲍里欧(Beaulieu)、杜布(Dukuy)的名义租下店面。之后由在中国外文局担任法文专家的雷吉·贝热隆(Regis Bergeron)接手该书店的筹办事宜。

雷吉·贝热隆1923年出生于法国布里村的一个铁匠家庭,从小勤奋用功,后攻读文学和法律。二战时,他参加抵抗运动,并加入法国共产党。新中国成立后,贝热隆成为最早应邀赴华工作的法国专家之一。1959年7月至1961年7月,贝热隆偕家眷居留北京,在中国外文局担任法文编审,为《中国建设》(现为《今日中国》)、《中国画报》和《中国文学》等期刊译文审稿。其间,贝热隆受聘北京大学,主讲当代法国文学。他兢兢业业,改稿执教不辞辛劳。中国自己培养的知名法国文学专家中,不少曾师从于他。

贝热隆1964年接手凤凰书店后,书店的管理成员有5人,克里希成员占3席,贝热隆任主席,另由贝热隆提议,将富有经营经验的波桑夫人(Beauchanps)吸收进来。

经过一年多筹办,凤凰书店终于在1965年1月13日获得进口许可证和营业执照,开始对外营业。

经营特色鲜明

凤凰书店经营特色鲜明,范围主要是当时新中国出版的各种法文版、英文版中国主题图书,同时兼营法国和欧洲其他国家出版的中国主题书刊,代理订阅《北京周报》《中国画报》《中国文学》《中国建设》等英文版、法文版杂志。除批发业务外,还零售中国手工艺品、绘画、唱片等。

凤凰书店在法国《世界报》上做了中国主题图书广告,还在法国《快报》上进行了多次宣传报道,加之1965年中国参加巴黎世界图书博览会,由中国组织的展览、展销迅速扩大了凤凰书店的知名度。1965年1月至3月,凤凰书店征集到中国法文版期刊订户63户,订购了一大批中国出版的法文版政治、历史、地理、艺术图书和一批中文读物。1965年圣诞节期间,凤凰书店日营业额500法郎,收支基本平衡且略有盈余。即使在1966年1月份的淡季,营业额也达到每天150法郎,读者会员数量发展到1000人,经营形势之好超过巴黎同一地区开业很久的老书店。

自1970年开始,凤凰书店每年都在法国影响较大的《世界报》上刊登中国主题图书广告,凤凰书店影响日益扩大,并把业务逐渐拓展到非洲法语国家和地区,将大量《中国画报》《中国建设》《北京周报》等英文、法文杂志源源不断地发行到阿尔及利亚等地。

凤凰书店与巴黎300多个中餐馆和巴黎多所大学、汉学研究机构保持联系,书店每年的法文版《中国画报》《北京周报》《中国文学》等期刊订户保持在1500家以上。借助巴黎的文化中心优势,凤凰书店的中国法文版期刊以及毛泽东著作法文版等政治类图书的发行,覆盖北非和西班牙、葡萄牙等地,这些地区由凤凰书店代办的读者邮购订户超过1000户。1978年,凤凰书店与中方贸易额超过10万法郎,1979年达到23.34万法郎,1983年超过33.94万法郎,1984年超过43.32万法郎,经营业务蒸蒸日上。

密切关注中国

除经营业务外,贝热隆还组织法国巴黎的翻译人才,积极参与中国主题图书出版、翻译工作,使凤凰书店成为法国最早策划出版中国选题的出版机构之一。

贝热隆在1964年回国后一直没有放弃《中国文学》杂志法文版的翻译工作,曾经多次写信给当时《中国文学》法文编辑唐笙,探讨鲁迅、赵树理小说的翻译措辞。他翻译的图书有《中国地理》《毛泽东论中国革命》《青春之歌》《我的前半生》等。

1966年1月,贝热隆向国际书店(现为中国国际图书贸易总公司)驻法代表处的靳钟琳建议,希望策划出版一套中国基本知识丛书,内容选自法文版中国期刊,或者组织对华友好人士撰写,并列了15个选题。自此之后,凤凰书店结合欧洲读者的喜好和兴趣,独立策划和出版中国主题图书,已成为半个多世纪以来一以贯之的传统。

除大力销售中国图书、策划出版中国主题图书外,凤凰书店始终关注中国社会发展变革。积极向欧洲推荐中国著名作家是凤凰书店的传统,贝热隆曾20多次来华,采访过茅盾、巴金、老舍、丁玲、艾青等,发表过多篇中国文化名人印象记。此外,他还接待来自中国各行业组织的访问团,并直接组织中国作家访问法国,让书店成为展示中国文学魅力的窗口。巴金小说《家》等代表作的法文版首发式不少是在凤凰书店举行的。

搭建交流平台

改革开放后涌现出的一大批当代作家,如梁晓声、张洁、王安忆等都曾受邀访问过凤凰书店,并在书店内举办过法国读者见面会、讨论会、座谈会。凤凰书店通过这种形式扩大在法国的知名度,并以此为依托,联系法国各地读者,面向法国以及西班牙、葡萄牙等国和非洲地区的读者开展中国图书邮购业务。巴金在回忆录中曾记录了1979年访问法国时,参加在凤凰书店签售活动的场景,“不过一小时的时间,桌上一大堆新出的法译本《家》(李治华译)就被搬空了。在这些来自世界各地的读者中,有不少年轻的面孔。这不禁使我想起了二十年代的自己,在面对面的交流中,我感觉自己的心与他们的心贴近了。”

1980年3月7日,凤凰书店遭到暴徒纵火袭击,职员克里尔·于莲受伤,上万册图书几乎全部被毁。1981年,巴金代表中国作家赴巴黎出席第四十五届国际笔会大会时,一直惦念着被人纵火后的凤凰书店,称此行唯一心愿就是能够在重新开业的凤凰书店同贝热隆先生畅谈。

幸运的是,这一愿望实现了,贝热隆热情接待了巴金。看到书店浴火重生,面积从原来的50平方米,扩大到300多平方米,大量中国出版的图书又重新摆在了焕然一新的书架上,巴金感到由衷的高兴。

1988年,凤凰书店贸易额已达60多万法郎;到21世纪,书店营业面积已达2000多平方米,中文书刊达3.5万种,并顺利渡过2008年金融危机,成为法兰西大地上最权威的中国书店之一。

1989年,贝热隆在总结凤凰书店发展经历时写道:对于凤凰书店这样的专业性书店来说,生存并不容易。在法国,图书贸易的状况是艰难的。经常有人开始从业时满怀信心,后来失望了、放弃了。无疑,在图书发行战士的思想动机中,必须含有超过商业精神的另外一种东西。我这里所说的“发行战士”,指各方面的人员,包括出版者、发行者、书店零售人员等,所谓的“另外一种东西”,是指读者与顾客购书时所考虑的那种东西——把读者仅仅视为顾客是错误的。我认为凤凰书店的创始人和后继者之所以在几年之内成功地使一个普普通通的书店一跃成为在法国传播中国文化的中心,正是由于他们拒绝把图书看成纯粹的商品。

贝热隆的总结是深刻而富有哲学意味的,阐明了一个图书出版发行机构从诞生走向发展、壮大的关键——尊重读者。他认为,图书出版从业者要有一种文化使命感,要回馈读者对差异性文化的需求,让欧洲和北非的广大读者能够通过中国主题图书展开文明间的平等交流与对话。

2007年11月23日,凤凰书店创始人雷吉·贝热隆在巴黎东郊蒙特雷耶与世长辞,但其开创的差异化经营特色却一直延续着。凤凰书店不仅成为法国文化中心巴黎一个永不落幕的“中国橱窗”,而且还成为今天到欧洲旅行的中国人抵达巴黎后格外喜爱的打卡点。

(作者系北京外国语大学国际新闻与传播学院教授、博士生导师)