文化交流离不开平等、坦诚与友爱。这些都与纪录片的气质品格相契合。

日前,由“一带一路”纪录片学术共同体(简称:BriDoc)主办,中国传媒大学中国纪录片研究中心承办的2024·中国(国际)纪录片论坛在北京举办。来自全球18个国家的近百位纪录片专家学者、导演及机构负责人围绕“文明的价值与影像的力量”主题,共同探讨纪录片在“一带一路”共建国家文化交流及全球文明互鉴中的价值。

传递共同情感

“当今世界的不同文明之间需要更多互联互通,通过横向、纵向的交流,开展坦诚的对话。”国际媒介与传播研究学会(IAMCR)主席达雅·屠苏表示,很多人无法亲身去感受和了解世界各地人文历史,影像则为他们提供了帮助。

通过影像方式直观、生动地呈现历史、社会与人生,纪录片能够弥补语言表达的不足,成为“国际通用语言”。

在纪录片《柴米油盐之上》中,英国导演柯文思把镜头对准普通中国人:一名偏远山村的村党支部书记、一个女卡车司机、一群民营企业家……影片用电影式的美学风格展现人物命运,表现个体的自强、坚韧,直击人心。该片在国内外主流媒体播出,赢得海内外观众广泛赞誉,为更多人了解中国打开了一扇窗户。“影像能够激发情感,构建同理心,在捕捉与传递人类共同情感、价值等方面发挥着重要作用。”柯文思说。

五洲传播中心总编辑井水清介绍,自2021年起,五洲传播中心与《今日美国》共同推出“姐妹城市”系列,制作了《北京与纽约》《上海与旧金山》《南京和圣路易斯》等节目。“在对两国不同的城市风景、美食人文进行记录的过程中,我们看到了人类共通的情感——对艺术、美食的喜爱,对家乡、家庭的眷恋。正如我们在片中所表达的,‘虽远隔万里,却心灵相通’。”井水清说。

“尽管文化有差异,东西方对于精神世界的表达存在共同的内在逻辑。”浙江卫视总编室原副主任许继锋在创作纪录片《复活的南宗壁画》时发现,尽管中国艺术与西方艺术有不同的表达路径,但是最终抵达的精神境界高峰是一致的,因此,纪录片创作者也要寻找到一条美美与共的表达路径,以实现最佳的国际传播效果。

2023年在江苏卫视播出的人文纪实观察类节目《子夜外卖》,以外卖小哥为故事主角,采用全程跟拍的方式,记录外卖小哥接单和送货途中的见闻,从微观视角折射丰富多彩的百姓生活,反映欣欣向荣的社会,获得了第28届亚洲电视大奖“最佳社会关怀类节目”。在江苏省广播电视总台党委书记、台长葛莱看来,该片将“我们想讲的故事”与“国际受众想看的内容”巧妙结合,从小切口传递社会温情,诠释了真实打动人心的力量。

讲究叙事技巧

一部纪录片讲什么故事、如何讲故事,至关重要。论坛现场,在纪录片创作与传播领域深耕多年的从业者分享了他们的探索心得。

安徽省文联副主席、安徽省影视家协会主席禹成明结合自己近40年的纪录片创作经历以及对竹内亮、是枝裕和等国际纪录片人的创作分析,认为中国纪录片的国际传播不能流于标签化和浅表性表达,需要在人类文明共识的基础上建立表达层面的共情和价值层面的认同。他提出了中国纪录片国际化表达的六个维度:中国国情维度、中国建设维度、中国文明维度、中国自然环境维度、人类共同记忆维度以及全球身份叙事维度。

找到表达主题之后,如何用更加有趣的形式来进行叙述?华纳兄弟探索集团副总裁、大中华区及东南亚区总编辑魏克然·钱纳通过几部新片介绍了他们的做法——

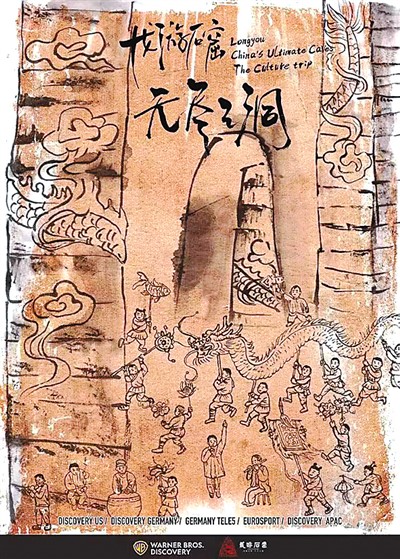

纪录片《龙游石窟:无尽之洞》于今年3月在Discovery东南亚频道首播,并于今年5月斩获泰利奖电视类别系列纪录片铜奖。不同于传统的历史文物纪录片,该片有一组独特的主持人——美国汉学家、敦煌研究院研究员史瀚文(Neil Schmid)和说唱歌手小老虎。学者侧重事实,说唱歌手侧重想象,两位主持人互为补充,赋予纪录片更加宽阔的视野。此外,《一日打卡中国》从普通人视角切入,讲述当地民众对体育运动的看法;《游戏星球》则将治沙与游戏结合,引发观众对全球性话题的思考。

“纪录片制作需要结合多方视角和专业经验,这样才能讲好来自世界不同角落的独特故事。”魏克然·钱纳说。

近年来,纪录片受众呈现年轻化态势,未来纪录片如何吸引“Z世代”?瑞典籍自媒体博主米粒以“他者”的视角,创作了《我离开瑞典到中国乡村》《寻找黄河的意义》等一系列短视频,在Youtube(油管)平台播放量超过百万,受到年轻人的喜爱。“我觉得创作者可以适时放弃一些完美主义的倾向,更重要的是让年轻受众产生共鸣。”米粒认为,“Z世代”观众偏爱原始质感,而不是被包装过的画面。

在优酷纪录片频道总监韩芸看来,未来面向“Z世代”的纪录片应以好奇切入,以共情收尾,让观众跟随创作者开启一趟旅程,并从中获得一些情感价值和思想启发。

深化交流合作

目前,中外交流合作在纪录片行业广泛开展。这也是讲好中国故事的重要途径。

2016年,中国国际电视总公司发起成立了丝路电视国际合作共同体。历经8年发展,目前共同体成员已经扩增到64个国家和地区的146家机构。中国国际电视总公司党委书记、董事长姜海清介绍,在共同体合作框架下,该公司开辟了一条商业化的国际传播道路,帮助更多承载着中国故事的文化产品在国际市场实现销售。发行数据显示,《蔚蓝之境》《鲜生史》《自然的力量》等一批中国纪录片在亚洲、欧洲市场已经形成品牌效应,成为开拓海外纪录片市场的“敲门砖”。

“造船出海”的同时,通过中外合拍、联合制作等方式实现“借船出海”,也正在成为众多纪录片制作机构的选择。

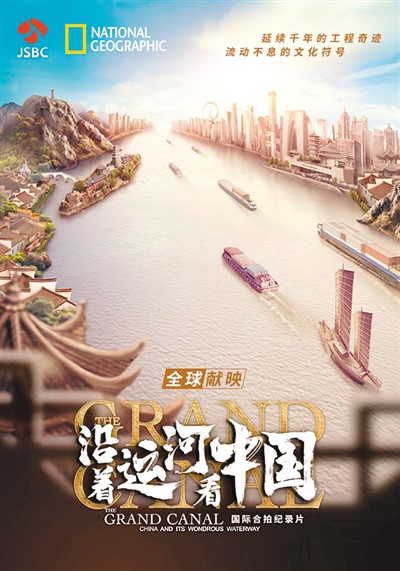

中国国际电视总公司与一些国际主流媒体共同原创制作的《国家公园:野生动物王国》《来自喜马拉雅的天河》《智慧冬奥》等20多部精品合拍纪录片,收获了国内外各类奖项和提名30多项,节目播出覆盖全球200多个国家和地区;江苏省广播电视总台与美国国家地理频道合拍的纪录片《沿着运河看中国》,于2023年9月在国家地理频道海外首播,落地日本、韩国、澳大利亚等20多个国家和地区,覆盖收视观众约1.7亿人。

乌干达四达时代传媒内容媒体部总监肯尼斯·卡祖巴表示,通过联合制作,参与方可以将各自优长与专业知识、拍摄内容相结合,以产生更好的传播效果。

除了制作、播出方面的合作,以纪录片为媒的国际交流还让越来越多海外纪录片创作者更加深入地了解中国,并找到新的创作方向。从2019年起,“一带一路”纪录片学术共同体已组织3期国际纪录片传媒人士访学班,邀请来自近20个国家和地区的70余名学员,走访中国15个城市。

本次论坛结束后,第4期访学班也随之开启。在为期一周的时间里,学员们探访了广州、佛山、珠海、深圳4座城市,实地感受中国的传统与现代。泰国国家电视台八区(北碧府)分台新闻传媒官昂帕薇·旺慈拉说,这次访学经历令她印象深刻,中国文化和建筑让人眼前一亮,也为她的创作带来了灵感,她希望未来能够创作一部纪录片,向泰国观众展现中国文化魅力。

巴西泰坦尼制作有限公司制片人莉莉安娜·罗查·卡瓦萨在本次访学中发现巴西和中国有很多共通之处。她说,中国的醒狮表演有鲜明的舞蹈风格,而巴西也有歌舞文化,如果在纪录片中把二者结合起来,效果肯定不错。此外,电动车、无人驾驶等现代科技也让她印象深刻。

“人文交流为‘一带一路’共建国家之间的情感交流、对话协商提供了鲜活经验,也为推动世界持久和平、可持续发展注入了温暖的力量。”中国纪录片研究中心主任、“一带一路”纪录片学术共同体理事长何苏六表示,文明交流互鉴离不开平等、坦诚与友爱,这些都与纪录片的气质品格不谋而合,他希望纪实影像可以在多边交流中构建起一个和谐共振的场域,助力人们一起向着美好出发。