一

清明后,谷雨前,江南暮春上午10点的阳光从浙江省浦江县非遗馆的木窗照进来,透过一张红色五角星剪纸的空隙,落在吴善增老人的眼眸里。他今年92岁,是国家级非物质文化遗产浦江剪纸代表性传承人。这双藏在灰色鸭舌帽和满头银发之下的眼睛,透着清亮,还透着一丝得意。

你看,五角星不就剪出来了?学会了吧。

如同一棵老树上经年不落的苔藓,他洪亮的声音里带着浓重的浙西口音。逆光里的那双手,纤细如女子,灵巧如少年,一刀、两刀、三刀……他在折叠好的红纸上干脆利落地剪了三刀,一张纸迅速成了三块,每一块打开就是一个五角星。我发出了轻轻的一声“哇”,竟被他听见了。

那双手落了下来,在案前的灯光里清晰地还原了它的质地:手背上布满老年斑,每一根指头上都有纵横交错的粗糙纹理,毛茸茸的,如果在丝绸上滑过,一定会勾起丝线。左手拇指、食指、中指上,残留着剪子和刻刀年复一年留下的伤痕。这双轻巧的手,一下子变得很重。

在他的案前案后以及墙上,是令无数人赞叹不已的剪纸作品的海洋,还有几本他的专著。

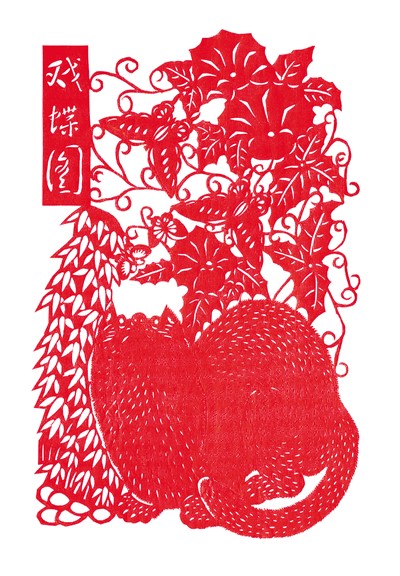

始于唐代的浦江剪纸,既有南方剪纸清新秀丽的特点,又有北方剪纸浑厚粗犷的风格,在中国剪纸中独树一帜。它早期多用于祭祀与婚庆,清代以来,受浦江乱弹、婺剧和书画的影响,以戏曲人物为主要题材,采用阴剪、阳镂、折叠、衬色等多种手法,形象生动,结构精妙,情景交融,极富想象力,每一幅剪纸作品都充满了“性情”。

吴善增清亮的双眸里,叠映着一个世纪前的另一双清亮的双眸。大红花轿上,新娘的目光始终落在自己双手紧紧捧着的圆盒上,里面是她亲手剪的百幅剪纸。这个叫徐青的新娘,从未过问自己身后有无其他嫁妆,对礼品看都没看一眼,在当地一时传为佳话。这个痴迷剪纸的新娘就是吴善增的母亲。

从8岁剪出第一幅作品起,吴善增记不清自己的双手磨出了多少血泡老茧,磨出血泡老茧的手里,飞出过多少只纸蝴蝶、纸燕子,诞生过多少个意趣神韵兼备的风流人物,流淌过多少悲欢离合,也记不清自己有多少幅作品获得大奖或被博物馆收藏。匠心独运的精湛技艺和创新手法,让他获得了“浦江剪纸王”等美誉。

此刻,他从一个小罐子里挖出一小勺金色膏状物,抹到剪纸下的垫板上。垫板是他亲手用松花粉特制的,散发着幽香。垫板很软,但不会变形,不会伤了刻刀。每年清明前后,他便去山上采松花粉,为的是去山里走走,就像小时候那样。

在松花粉的幽香里,我翻开《中国浦江戏曲剪纸》,里面收录了《沉香阁》《拾玉镯》《游园惊梦》等100幅吴善增的戏曲剪纸作品。书中的内容通俗易懂,趣味盎然,感觉是这位高龄的“孩子”写给孩子们看的书。这个春天过后,这位培训过100多名剪纸教师、为4万多名学生上过剪纸课的老人,要赶回杭州的家里,手把手教城里的孩子们剪纸,就像小时候母亲手把手教他剪纸一样。

难怪,杭州运河边一幢住宅楼的某个房屋里,会时常回荡着孩子们叫“剪纸爷爷”的声音,会有一双双纯真而炽热的眼眸发着光。某个时刻,某个正在剪纸的孩子会暂时忘了自己身处何方,忘了作业和考试,会突然发现手里的纸蝴蝶飞了起来,自己的心也跟着蝴蝶飞向了田野。

二

她的目光藏在老花镜镜片后,像藏在丛林中的狙击枪,瞄准了唯一的目标——《富春山居图》中一座山峦的半山腰处。

一双手,一把镊子,一片金箔般闪亮、羽毛般纤柔的物体,一起追随着目光,抵达了那个唯一的目标。于是,这个金光闪闪的物体组成了山的骨骼。

那是一片已经加工好,刚刚又被她仔细剪裁过的麦秆画片——来自江南大地的小麦麦秆,经历蒸、煮、浸、剖、刮、碾、贴、剪、烫等20余道工序后,成为千千万万片麦秆画片的一分子,再经过黏贴、组合,正在成为一幅鸿篇巨作中的一部分。

她的满头银发,她手里薄如蝉翼的金色麦秆片,在浦江非遗馆上午11点的阳光下交相辉映。她布满老茧、伤痕的双手,几乎每一厘米皮肤都在蜕皮,在案前的灯光下看起来像长满了白发。

78年前,4岁的蒋云花看到母亲坐在一棵大树下做盘扇,手里拿着红红绿绿的扇芯,就问她这是用什么做的。母亲说,有钱人家的姑娘用丝线绣扇芯,穷人家的姑娘就用自家种的麦秆染成彩色做扇芯。那时,她并没有觉得浦江的麦秆画有什么神奇之处,直到长大后在金华读专科时参观太平天国侍王府,第一眼看到一幅精美绝伦的麦秆剪贴画后,她再也无法将目光从画上移开了。这一眼,影响了她的一生。

金色的小麦,象征着富足、温暖、丰收、吉祥,看似无用的麦秆,自明代被人们发现其独特的纹理和光泽后,浸透着历代匠人的匠心,成就了浦江麦秆剪贴画这一散发着浓郁乡土气息的民间艺术瑰宝。

光线幽暗的浦江非遗馆展陈室内,我站在流光溢彩的巨幅麦秆剪贴画《清明上河图》前,久久舍不得挪动目光和脚步,一百万根麦秆创造的传奇,是如此的精美、恢弘!麦秆金色的纹理和光亮,让我想起《小王子》里来自另一个星球的小王子的金发,金发一样的麦浪。一根根原本如此普通的麦秆,如同《小王子》里那朵玫瑰,成了世界上的独一无二。

我仿佛看见无数个这样的上午11点,蒋云花痴痴伫立在张择端的《清明上河图》前凝神屏气的身影。《清明上河图》气势恢弘,800多个人物神态各异,栩栩如生,用麦秆片制作难度极高。更难的,是美轮美奂的建筑,仅瓦片便数以万计。也可作简单处理,长条麦秆片配麦秆丝,拼贴出屋顶,但显然缺乏立体感。于是,蒋云花把自己当成了建筑工匠,硬是用麦秆片剪出一片片比指甲盖还小的瓦片,用镊子一片一片“盖”到了屋顶上。

微小到极致,平凡到极点,也能成就大美。

无数个日日夜夜就这样缓缓流过。2010年4月,耗时5000多个工作日完成的麦秆剪贴画《清明上河图》终于完成。蒋云花和她的子女、同事、学徒们呕心沥血创作的这一精品成为麦秆剪贴技法的集大成和麦秆剪贴工艺史上的里程碑,一经亮相,便惊艳了世人,获得国内外大奖。

正午12点,已是耄耋之年的蒋云花风风火火走在前面,把我们带进了一个老旧的仓库。阳光下的微尘中,无数麦秆剪贴画、团扇静静躺在时光里像等待着什么。我隔着玻璃,将手摸向一幅“白羽献瑞”,感觉到了孔雀银色翅膀的微微颤动,它一定是想振翅高飞,去远方,被更多人看见。

三

浦江千年古村嵩溪村村口,一棵巨大的古樟树横亘在潺潺溪流上,蓬勃的新绿间微微飘荡着数不清的彩带丝绦。

浙西大地上屹立着许多千年古樟树,流传着认“樟树娘”的习俗。“母亲让我拜你为娘,她在你虬龙般的身体上系一串浅浅的五色线,从此我呼吸你的气息,传承着你的坚强。”樟树顽强的生命力早已使之成为江南大地上的精神图腾,孩子拜认樟树为娘,就有了大树的护佑,更如同找回了真正孕育自己的、更伟大、更本真的母亲——大自然。

和我一面之缘的吴善增和蒋云花是否认过樟树娘?他们近几十年的漫漫人生经历过怎样的坎坷跌宕、悲欣交集?是否千回百转如他手里的剪纸,千锤百炼如她手里的麦秆?我无从考证,但从他们的作品和人生中或可找寻到与樟树相通的精神密码。

被明代文豪宋濂称为“天地间秀绝之区”的浦江,文风鼎盛,名人辈出,素有“父子同书、夫妻同画”的传统,有“文化之邦”“书画之乡”“诗词之乡”的美誉,是否和孩子们自小认“樟树娘”这一习俗有一些关系?

我想,每一个富有艺术创造力的人,每一个将自然和人文之美在笔端、剪刀、镊子中还原并升华的人,每一个在泥潭中捞月光的人,儿时必然亲近过大树,亲近过高山和流水,也必然在旷野中狂奔过。

苍穹无垠,时间永恒。无论多么小,无论多么老,我们都是大树的孩子,自然的孩子。