黑土地,小龙虾。看似不沾边的两个事物,被科技小院的智慧连结在一起,成为一种有效带动农民增收致富的新模式。

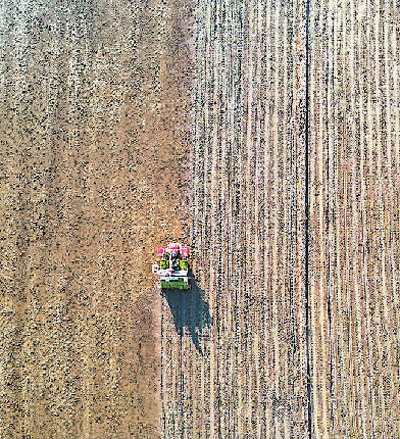

东北五月,正是插秧时节。走进吉林省公主岭市南崴子街道南崴子村,距离村子水田不远的小龙虾培养池中,公主岭稻渔科技小院首席专家、吉林农业大学副教授王秋举正提起虾笼,将一尾小龙虾捧在手心细细端详,“现在虾苗长势不错,已经有小拇指那么长。插秧结束后,就能投放到稻田中。等到七八月份,人们就能吃上黑土地里养出的小龙虾了。”

虾蟹等水产品养在稻田里,有着不错的经济效益,但也存在不低的技术门槛。王秋举介绍,农村原始的稻田养殖虾蟹模式,不适应机械化插秧,且缺乏放养密度、苗种质量等判定标准,农户以此实现稳定增收并不容易。

瞄准田间地头的生产需求,围绕农业发展的瓶颈问题,2018年,王秋举带领团队来到南崴子村,依托公主岭市蓝谷水产养殖农民专业合作社,住在试验田边,开展虾蟹养殖技术攻关。

一开始,当地许多村民对这种尝试不买账。王秋举说:“稻渔综合种养需要先在田里挖沟供虾蟹栖息,不少人觉得这是不干正事儿,平时见了我都不怎么搭理。”面对质疑,王秋举没有辩解,而是带着科研团队扑进稻田、干在一线,用实打实的成效来“说服”村里人。

经过几年的摸索攻关、反复试验,科研团队最终创新研究出“双边沟+分箱式插秧”稻田养殖虾蟹模式,还创新摸索出“中间培育技术”,大大提高了小龙虾虾苗在北方寒地环境中的成活率,标准化程度高、可操作性强,不仅适配机械化插秧操作,而且能提高饲料利用率。这一模式在全国稻渔综合种养模式创新大赛中获评特等奖。

“用上新模式,我们农民开展水产品养殖有了底气,‘钱袋子’更是实实在在地鼓起来了。”水田里,正带着合作社成员插秧的蓝谷水产养殖农民专业合作社负责人赵春雨说,近年来,合作社里每亩地通过养殖水产品平均能增收800元左右。不仅如此,这种模式还形成了良性的生态循环,稻米的品质也得到了提升。“原先一斤米也就卖2元多,现在最高能卖到8元钱一斤,翻了不止一番,市场也很是认可。”赵春雨笑声爽朗。

好收益是最好的推广,周边村民纷纷加入其中。2018年至今,蓝谷水产养殖农民专业合作社的规模由7户农民、120余亩地,发展到40多户农民、1100余亩地。与此同时,在吉林省水产技术推广总站的支持下,这一创新模式已经在全省10万亩水田中推广实践。

“目前,我们团队正在研究对这一模式创新升级,尝试利用排水渠等原有水道,实现少挖沟乃至不挖沟就能养殖虾蟹。”王秋举说,农民对于挖沟的抵触,源于传统、成本等多重因素,科技小院要做的,就是让专家和农民零距离,科研与生产零距离,从田间地头的实际情况出发,实现科研与生产需求的精准匹配,让好模式惠及更多农民。

扎根乡村的科技小院,不仅推动科技创新更好地服务乡村全面振兴,也在田间地头中找到了学问精进的方向。过去五年间,小院师生共发表SCI收录论文13篇,中国科学院分区一区期刊论文4篇,已有9名研究生从公主岭稻渔科技小院毕业,继续在农业领域发光发热。

在吉林省,把双脚扎进泥土里、论文写在田地上的,远不止公主岭市稻渔科技小院一家。据了解,吉林省经中国农技协批复的国家级科技小院现有105家,全国排名第一位,共建高校、科研院所14个,市(州)覆盖率100%,县(市、区)域覆盖率83.6%,涵盖种植、养殖、农业工程等48个产业类别,形成了具有吉林特色的“小院矩阵”。