成为母亲以后,我经常想一个问题,大人和小孩之间,抛开爱、责任、义务,有没有可能存在真正的友谊?虽然身为母亲,但我并不奢望成为孩子最好的朋友——扪心自问,我也不想和我妈做朋友,母女之间总会有种自然而然的代沟。我只希望,能和女儿建立真正的信任。那么友谊,在什么情况下,可以发生呢?

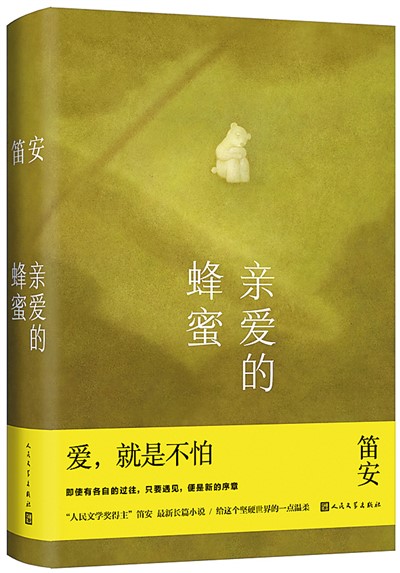

我最新的小说《亲爱的蜂蜜》(人民文学出版社)就在探讨这件事。书中的男主角叫大熊,如果以他的口吻,整本小说用一句话便可概括——蜂蜜,你好,我爱上了你的妈妈,现在我想成为你的朋友,可以吗?大熊的恋爱对象是一位单身妈妈,和女儿蜂蜜生活在一起,让所有人意外的是,这个起初被大家认为会阻碍这段恋情的小孩,竟让两位成年人都获得了珍贵的成长。母女之间的关系,比友谊复杂太多,但是大熊这个半途闯入者,却跟小女孩蜂蜜成了真正的朋友。因为他发现,当他试图了解蜂蜜的时候,其实是在试着用一个4岁小朋友的眼睛看世界——这种感觉很好,他获得了全新的视角,对自己过往的人生有了不一样的理解。大熊在保护蜂蜜,蜂蜜同时治愈了大熊。

对我而言,三言两语解释自己刚刚完成的小说,是一件困难的事。就连解释它的创作意图,都几乎变得不可能——因为作品一旦完成,文本的意义是大于作者本人意志的。我只能尽力解释一下,小说有哪些我生活中的影子。我女儿现在8岁,与她朝夕相处的日子里,她让我想起很多我小时候的事情——有些连事情都称不上,是沉睡在记忆深处的某个瞬间、某种错觉、某些难以形诸语言的属于孩子的感受,以及某些时刻也许只有我才能闻见的气味……如果不是她的小手按下了这个开关,我恐怕不会知道我原来一直记得这些。童年时代的我在某种触发之下苏醒,“她”似乎藏在我意识的某处,与我的女儿遥遥相望;“她”常常一闪身就跑远了,所以我总是来不及和“她”打招呼。但是我非常感谢命运,让我成为了一个母亲,有机会重新面对往昔的自己。

这才是我写这部小说时真正感兴趣的事情。我把这个探讨人生的任务交给了男主角大熊。我自然知道,养大一个“人类幼崽”,其间五味杂陈。尤其是“自我实现”的诉求,与“母亲的职责”之间难以调和的矛盾,是很多女性需要面对的问题——可我不想在这个故事里过多讨论它,因为我觉得说到底这是一个取舍的问题,也许残酷,但是我没有兴趣编造所谓“平衡”的神话。我只不过想讲讲,当我们从精神层面,将一个大人和一个小孩平等地放在一起,会发生什么。为什么不能平等呢?在浩瀚宇宙面前,“大人”比“小孩”早出生的那几十年,完全可以忽略不计。至此,我允许自己满足地说,我的小说把这种基于苍茫底色之上的“平等”表达了出来。文学的美,说到底还是要刻画某些“欲言又止”、某些“欲说还休”,这也是我一直努力的方向——你能说“却道天凉好个秋”真的什么都没说吗?显然不能。

《亲爱的蜂蜜》写得非常顺畅,原本我手上在做另一个缓慢磨人的工作,沉重的负担间隙,我觉得不如写一个轻松愉快的中篇小说调剂一下,蜂蜜和大熊的故事就是这样开始的。为了让自己始终在写作中保持愉快,我甚至放弃了制造复杂的人物冲突,我只想塑造一段虽然是虚构的,但是有人看了会相信的人生。写到信马由缰的时候,我便随自己去,3万字的预设很快打破了,接着就是6万字、9万字——最终形成了目前13万字的样子。

有些作品从写作开始的那一刻就想与读者交流什么,但有些并不是。我必须承认,这篇小说是写给我自己的。不过幸运的是,确有读者喜欢蜂蜜小朋友,并且相信蜂蜜和大熊真的生活在北京的某个角落。对我来说,这已足够。大熊会笨拙地牵着蜂蜜的小手,迎着黄昏美好的夕阳,慢慢地沿人行道走着,走着。至于终点在哪儿,其实我也很想知道。