郁达夫是中国现代文学史上声名卓著的作家,他出版于1921年的小说集《沉沦》是“中国现代文学第一部短篇小说集”,收在这本集子中的三篇小说《沉沦》《南迁》《银灰色的死》发表后即在当时引起强烈的社会反响,“他那大胆的自我暴露,对于深藏在千年万年的背甲里面的士大夫的虚伪,完全是一种暴风雨式的闪击,把一些假道学、假才子们震惊得至于狂怒了。为什么?就因为有这样露骨的直率,使他们感受着作假的困难”——从郭沫若的这段话中,不难感受到郁达夫小说一经问世就产生的巨大冲击力。

受日本文学界重视

郁达夫作品所产生的冲击力,很快就波及到了国外,根据伊藤虎丸等人编纂的《郁达夫资料》,1923年日本的《雅声》杂志即刊登了对郁达夫的评述,山上正义、佐藤春夫等人随后都在文章中谈到过郁达夫。1928年,郁达夫作品开始有了日文译本。根据日本学者大久保洋子的研究:首次翻译《过去》是在原作发表(1927年2月)的1年后,《沉沦》是在原作出版(1921年10月)的19年后。在1945年以前,《过去》被翻译6次,《沉沦》被翻译1次;1945年以后,《沉沦》被翻译2次,《过去》被翻译5次。在反复出版中国现代文学作品集的过程中,《过去》译文的整体收录次数最多,《春风沉醉的晚上》次之,其他作品的收录较为零散。

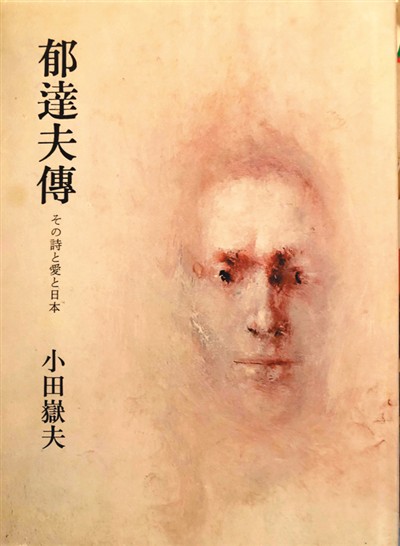

郁达夫在日本留学,与日本作家佐藤春夫等人有过交往,因此他在日本文学界受到重视顺理成章。除翻译郁达夫的文学作品,如小田岳夫翻译了《过去——外六篇》、冈崎俊夫翻译了《我的梦、我的青春》,日本对郁达夫的研究也起步甚早。李丽君的研究表明,在日本最早将郁达夫作为对象进行学术研究的,是竹内好发表于1937年1月《中国文学月报》第22号的《郁达夫觉书》,而竹内好的东京帝国大学毕业论文即为《郁达夫研究》。与二战后郁达夫作品翻译的兴盛同步,日本郁达夫研究在此时也有了全新的突破,伊藤虎丸、稻叶昭二、铃木正夫等人编纂的《郁达夫资料》《郁达夫资料补编》堪称重要成果,而伊藤虎丸的郁达夫研究,则将日本的郁达夫研究推向了新高度。他认为,“郁达夫虽然接受了英国世纪末作家和佐藤春夫等日本作家的影响,但是与后者在颓废的后面有欣赏颓废的审美心理相比,支撑郁达夫的颓废是传统的‘感伤悲哀’的审美观念”。伊藤虎丸看出郁达夫受“外来影响”的外表之下仍保有“中国传统”的内在底蕴,这不能不说是知音之论。除了伊藤虎丸的“传统论”,桑岛道夫的“理论观”和比较视野、坂井洋史和井上薰的“性”话语,以及小田岳夫的《郁达夫传——他的诗和爱及日本》、稻叶昭二的《郁达夫——他的青春和诗》、平井博的《郁达夫——他在文学上的探索》、铃木正夫的《郁达夫:悲剧的时代作家》和《苏门答腊的郁达夫》、大东和重的《郁达夫与大正文学——从“自我表现”到“自我实现”》等,都是日本郁达夫研究的代表性成果。郁达夫有日本留学经历,又和日本文坛有交往,后来失踪也与日本人有关,这使得日本的郁达夫研究,主要聚焦“郁达夫与日本”,同时致力于解开他的失踪之谜。

与“南洋”文坛互动

在郁达夫生活过的另一个域外“南洋”,郁达夫作品的出版和研究也相当活跃,新加坡、马来西亚等国不但出版了《郁达夫南游记》《郁达夫抗战论文集》《郁达夫集外集》《郁达夫选集》,还出版了《郁达夫别传》(温梓川著)。温梓川在中国留学时就和郁达夫有交往,因此他为郁达夫所做的传记视角独特,不但写得详尽生动富有代入感,而且对郁达夫颇为崇敬,提供了不少郁达夫“南洋”生活的细节,对于郁达夫最后的失踪,作者也提出了自己独特的看法。

除了马来西亚的温梓川,新加坡文学史家方修、作家原甸以及作家兼学者王润华(出生在马来西亚)等人也对郁达夫在“南洋”的人生经历和文学贡献,作出了自己的判断——他们不约而同地将“南洋”郁达夫与马华文坛的纠葛和他最后的失踪之谜,作为各自的论述重点,体现出郁达夫在“南洋”的“文”踪重点。方修对郁达夫的肯定,着重在他“南洋”时期的抗日政论,认为这些政论显示了“郁氏晚年的思想似乎有着一番飞跃的进步”;原甸则特别梳理和分析了郁达夫与“南洋”文艺界围绕他《几个问题》一文展开的一场大论战。相对而言,王润华对郁达夫的“南洋”论述,从《郁达夫在新加坡与马来亚》到《中日人士所见郁达夫在苏门答腊的流亡生活》,几乎可以看作是郁达夫“南洋”人生的简史。

需要特别指出的是,郁达夫在“南洋”还被黄锦树、林幸谦等新一代马华作家作为书写对象或人物形象,写进了他们的小说(黄锦树《M的失踪》《死在南方》)和诗歌(林幸谦《五四诗刻·郁达夫图》)中——郁达夫由此被编织进当代马华文学中,“内化”或融化成了马华文学的一部分。

被英语世界探讨

郁达夫在英语世界的“文”踪,主要分布在一些文学选本中,如《沉沦》(Sinking)被夏志清编入《二十世纪中国短篇小说》(哥伦比亚大学出版社)。相对于郁达夫的作品翻译,英语世界对郁达夫的研究似乎更加投入,成果也更为突出。夏志清的《中国现代小说史》(耶鲁大学出版社)是较早论及郁达夫的研究著作,作者一方面肯定郁达夫“唯有他敢用笔把自己的弱点完全暴露出来,这种写法,扩大了现代中国小说心理和道德的范围”,另一方面也觉得“他自己的想象完全来自真实生活,被其自我狭小世界里的感觉、情欲所支配”,因此有其局限性,是“带些病态的心灵探索者”。捷克学者普实克在他的《抒情诗与史诗》(印第安纳大学出版社)中也讨论了郁达夫的创作特色,认为郁达夫“最典型的特色无疑是不稳定的气质。这种气质使他在感情的整个音阶上来回奔跑,从最低贱可悲的感情,直到最高尚最尊贵的感情如美的感受、自我牺牲等等”,郁达夫都表现得突出。他们对郁达夫的判断无疑深刻而准确。李欧梵在论及郁达夫时,则更多地从“孤寂”“漂泊”的人生形态和“自我幻象”的追求等方面,开掘出郁达夫“以写作和暴露他内心魔鬼给他想象中的读者来祓除和驱去这些内心魔鬼,自白就是他的治疗法”,因此“他必须是颓废的”,因为唯有这样他才能实现“自我幻象”。这就将郁达夫研究推向了心理分析层面。在此基础上,加州大学的史书美将郁达夫视为是“以实践颓废美学来揭穿传统道德和美学的真面目”。

英语世界中,克莱蒙特研究生大学R.O.Chang的博士论文《一个与世疏离的天才——郁达夫》,将郁达夫归结为文学天才,认为“他的小说表现了一种吸引力——一种和人类心灵深处最动人的感情联结在一起的吸引力”,这个评价无疑是相当高的。比较起来,夏威夷大学的Michael Egan对郁达夫的评价则具体实在得多,“具体”是指他主要研究郁达夫的早期作品,“实在”指的是他认为,将色彩、时间、心理元素、反讽运用代入作品,是判断郁达夫成为“现代”作家的重要标志。

欧洲学者中,除了普实克,斯洛伐克学者多勒扎洛娃堪称用英语研究郁达夫的重要人物,她不但用斯洛伐克文翻译过郁达夫的短篇小说集(起名《春风沉醉的晚上》),而且还用英文写过两本专著:《郁达夫文学创作之特征》和《郁达夫与创造社》。对于郁达夫文学创作的特点,多勒扎洛娃从“自我表现”的多样性、创作方法的丰富性、文学观念的变化性等方面,较为全面系统地论述了郁达夫创作的主要特征,虽然论点较为平实,但贵在论述全面。比较起来,荷兰学者黎德机对郁达夫与佐藤春夫比较研究中得出的结论则显得更有深度。黎德机认为,郁达夫的小说世界,自责心和挫折感同在,疏离意识和性苦闷共存,既吸收中国传统文学技巧又杂糅西方文学因素,反映出当时中国文化世界的混沌(chaos)状态。

郁达夫的海外“文”踪,驻足日本、“南洋”,远及北美、欧洲。总体上看,郁达夫在日本是一个“关心”的对象,在“南洋”是一个“好奇”的对象,在北美欧洲则是一个“研究”的对象。日本通过郁达夫看到了自己的文学影响力和历史罪孽,“南洋”通过郁达夫看到了自己的文学成长和影响痕迹,北美欧洲则通过郁达夫看到了中国文学“现代化”的历史进程。这一切的合成,则构成了郁达夫海外影响的完整“文”踪。

(作者系南京大学文学院教授,配图由郁达夫之孙郁峻峰提供)