2020年夏季,新冠肺炎疫情刚刚得到控制,我就去云南文山壮族苗族自治州采风。壮乡之行让我对稻作文化产生了浓厚兴趣,吃了大半生米,还不知道一株水稻是如何长成的。我只能想象:农人浸泡谷种时的期待,撒种时的仔细,育秧时的祝福,栽秧时的歌谣,薅秧时的辛劳,水稻扬花时的馨香,抽穗时的祈愿,收割时的喜悦……我知道,真正的乡村生活,还需要去发现那种探幽索微、走心入脑的现场感和质感。

一个溽热的下午,我和本地壮族作家张邦兴走过田间。田野里稻秧碧绿,刚刚过膝。我忽发奇想,想去田里走走。我们脱掉鞋子,挽起裤脚下田。田水温热可人,田泥细腻似沙,犹如绸布裹脚。我在稻田里走得偏偏倒倒,像个醉汉,生怕踩了农人的稻苗。张邦兴说中耕管理时,种田人会用脚去分辨杂草和稻秧,踩杂草做田肥,还不会损伤到秧苗。我望着眼前绿意葱茏的一片,问杂草在哪里?老张说你没种过田,看不见。

那时我想去种一块田。我要拜一个种田能手为师,“桑野就耕父,荷锄随牧童”(孟浩然《田家元日·其一》)。从驱牛下田、三犁三耙开始,再到选种育种、撒谷成秧,然后稻香来袭,收割入仓。我要履行这样一个伟大的过程,才有资格“稻花香里说丰年”。

实际上我们都在种一块属于自己的田。创作一部长篇小说,也是。当我把目光投向文山这片热土时,我预感到这里有我愿意去耕作的“一块田”。我需要去选种育苗,精耕细作,接地气,吸养分,在田里走一走,在大地上去发现。

文山壮族苗族自治州地处南国边陲,拱卫着国家的西南大门,40多年前这里还战火纷飞、英雄辈出,到上世纪90年代中期才完全对外开放。它是云南贫困面积最广、贫困程度最深的地区之一。脱贫攻坚战打响后,边陲之地的人们义无反顾地向贫困宣战,丝毫不逊色于当年那场保卫边疆的战争。

我走访了数十个边境村寨,见证了偏远山乡的巨变,结识了许多脱贫致富带头人。他们中有的就是当年的支前模范、战斗英雄。马关县罗家坪村的村委会主任熊光斌是个身经百战的老支前、老民兵。他曾在一场战斗中为了掩护战友,操作高射机枪平射了半个多小时,把自己的耳朵都震出了血。当年他在阵地上守哨卡,夜晚瞌睡来了就吃干辣椒,半年下来竟吃了无数干辣椒。谁能想到我们的和平岁月和这些干辣椒有关?现在熊光斌带领全村人致富,村里户户有新房,还有通畅的水泥路,有荣誉室,有村民活动室。鲜花盛开在道路两旁,果实缀满了枝头,村舍掩映在树荫下,连炊烟都透着宁静安详的诗意。又有谁能想到,这里曾是边关前线?

在我们这个时代,社会在进步,观念在刷新,这种历史进程需要我们去感知,并以文学的手段真实反映。沧海变桑田,早已不是古人心目中那种时光荏苒、往事越千年的时间概念。几年前还需要骑马进去的村庄,现在你开车一脚油门就到村口了;村庄里那些追逐时尚、打扮新潮的年轻人,让人分不清他们是种田人还是城市上班族。变化实实在在,就在“转身”之间。

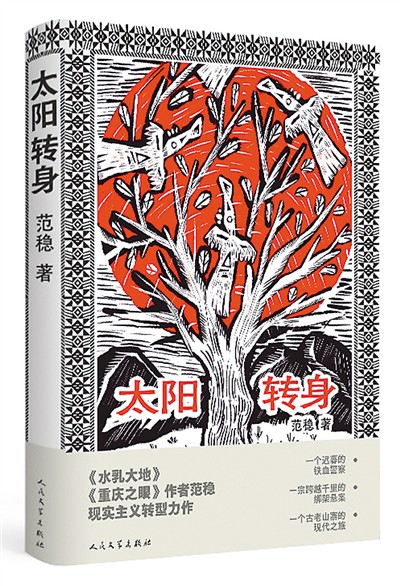

就“转身”带来的人物命运变迁而言,我更关注人物“转身”之前的历史。作家王安忆说过,长篇就是写人的命运。没有一个人的命运相似,也没有一个人的命运可以一言蔽之。当然,我更欣赏那些有着传奇性的、带有英雄主义色彩的人物命运。一如《太阳转身》中的主人翁卓世民。我曾经采访过一个身份特殊的老警察,在职时,他在工资单上的名字只是一个代号。他就是和平年代的传奇人物,是为我们默默守护平安的无名英雄。我让卓世民这样一个有参战经历的老兵,借助于侦破一桩拐卖案,走进边远乡村,走向脱贫攻坚主战场,就像带着我的眼睛来关注这场向贫困宣战的伟大战争。一如作品中其他人物,他也要在续写人生传奇中,再次完成自己的壮丽转身。我相信有的人,就是为演绎传奇而活着,这让我们这样的写作者不至于太寂寞。

进入新世纪以来,这是我的第7部长篇小说。同时也是我的一部转型之作。过去我更倾注于历史叙事,把民族文化与历史作为我的学习和表现对象。这次我把目光转向了当下、转向了壮族。当我在南国边地上行走时,我重温了火热纯粹的上世纪80年代,那时这里炮声正隆,我还是一个刚刚大学毕业来到云南边疆的年轻人,我们常去慰问那些从战场下来的“最可爱的人”,他们为国征战的荣耀感和自豪感让我至今难忘。这次,我重新认识了边疆、民族、国门、边境线这样一些概念,它们不仅仅是人文地理意义上的,而且会促人陡升国家认同感、民族尊严感以及作为一个中国人的自豪。

(作者系云南省作家协会主席)