世界文学当然应该包括世界上存在的所有文学,但文学文本需要通过读者的阅读才能成为有生命的“活的文本”,无论怎样杰出的经典之作,只有进入跨国家跨地区跨语言的阅读,才能名副其实地成为“世界文学”的一部分。发端于20世纪初期的中国新文学,在其酝酿、萌生和初创时期,就以前所未有的自觉去汲取域外文学的营养,但由于当时的中国在欧美列强主导的“世界体系”中处于“被殖民”的弱势位置,中国文学,尤其是新文学,自然也备受漠视。直到国际左翼文学思潮蓬勃兴起的“红色三十年代”,中国的新文学特别是左翼文学开始在世界范围内获得广泛关注,与同时代世界文学产生共时性互动,丁玲就是在这样的背景下,走到域外读者视线之中的。

“营救丁玲”:国际左翼同声相应

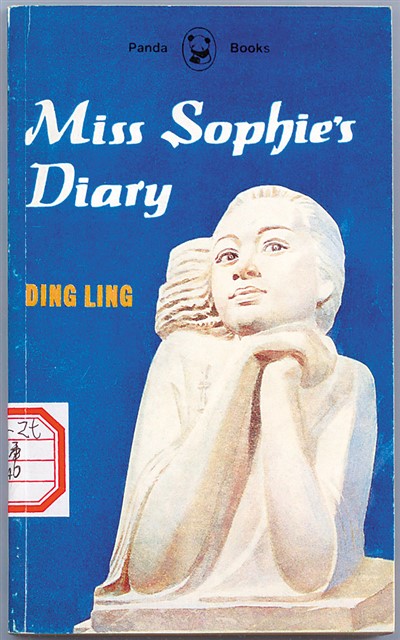

丁玲最初引起国际文学界的关注,缘自1933年5月国民党特务对她的逮捕。1927年底以《梦珂》《莎菲女士的日记》等作品登上文坛的丁玲,先以描写“摩登女性”著称,不久便以《韦护》《水》等作品,成为中国左翼作家的代表。而国际文学界针对丁玲被捕事件发声,既表达了对国民党政权所制造的白色恐怖的抗议,也促成了中国左翼文学的国际性传播。

当时活跃在上海的美国记者、小说家史沫特莱和她的左翼朋友伊罗生等人,不仅迅速把丁玲被捕的消息发表到英文媒体,广泛呼吁营救丁玲,同时也翻译了丁玲的小说作品,发表在美国的著名杂志《亚洲和美洲》(Asia and the Americas)上。据有关研究,史沫特莱和美国著名作家厄普顿·辛克莱都注意到了丁玲的写实主义作品里潜在的政治感召力,注意到她的小说《水》所表现的自然灾害景象,能够让美国读者联想起中西部地区的相似天灾,而“洪水”所隐喻的底层民众逐渐增长起来的集体抵抗意志,则可解读为超越了文化差异且能广泛号召不同国家和地区读者加入人类愤怒大潮的象征。史沫特莱参与翻译的《水》英译本,有意突出了原作中奔腾的洪水和急剧运动的人的身体的描写,从而把丁玲小说融入到上世纪30年代兴起的美国左翼小说潮流之中。(参见苏真《如何营救丁玲:跨国文学史的个案研究》)

几乎在同一时期,欧洲的左翼文学界也参与了“营救丁玲”的行动。法国著名作家罗曼·罗兰、巴比塞、伐扬·古久列等公开发表声明表示抗议,其中,伐扬·古久列是法国共产党机关报《人道报》的主编、法国革命文艺家协会秘书长,他深刻关切中国及东方被压迫民族的命运,曾与以描写同时代中国革命著称的小说家马尔罗一起组建中国之友委员会。1933年7月,伐扬·古久列和阿拉贡创办《公社》月刊,翌年便登载了艾登伯翻译的丁玲小说《某夜》。艾登伯二战后曾参与萨特、雷蒙·阿隆等创办的《现代》杂志,并以研究象征派诗人兰波和古代中国文明与欧洲的关系成为享誉世界的学者。但在当时他还是一位初出茅庐的年轻学者,旅居法国的中国诗人戴望舒帮助了他,使丁玲的作品初次转换为法文便以高品质的译文呈现在具有前卫色彩的左翼文学读者面前。

同样值得一提的是,后来成为布拉格学派汉学研究奠基人的普实克也参与了“营救丁玲”。1932年他来中国留学,专业兴趣本在古典文学,但中国和捷克所处的共同境遇,让他在中国新文学作品中感受到了共鸣,而鲁迅等新文学作家为翻译弱小民族文学所做的努力,更让他感佩不已。1934年,他在捷克的《创作》杂志上发表关于丁玲的评论,第一次把这位女作家介绍给地处欧洲的弱小民族国家,其意义远远超过了一般所说的跨文化译介。

透过丁玲理解中国革命

1937年全面抗战爆发后,逃脱了国民党囚禁出现在陕北革命根据地的丁玲,以一个文艺战士的姿态奔走于抗战烽火前线,她的传奇经历使她成为国际媒体关注的对象。这一时期来到陕北采访的外国记者都竞相把丁玲作为报道对象:美国记者安娜·路易斯·斯特朗的《人类的五分之一》、史沫特莱的《中国战歌》、尼姆·韦尔斯的《续西行漫记》等,都生动记录了丁玲的战地生活和文学创作。而在抗战胜利之际,丁玲抗战时期的新作很快被译成多种文字,成为各国读者借以认识中国革命及革命文学的重要文本。

1944年,胡风在桂林选编出版了丁玲作品集《我在霞村的时候》,为丁玲作品集中外译提供了便利。1945年,印度的Kutub出版社印行了此书英译本,使丁玲的名字为南亚地区人民所知。

耐人寻味的是,在二战战败国日本,丁玲也成为备受关注的作家。据已故东京大学教授丸山升考察,《我在霞村的时候》“是战后日本翻译中国抗战时期文学作品最早的一篇”。译文发表于著名作家川端康成等创办的《人间》杂志第2卷第1号(1947年1月),在目录上和法国作家马尔罗的小说《希望》并置于一栏。该刊同年第4号的卷首位置刊出4位外国作家的近照,分别是海明威、萨特、肖洛霍夫和丁玲,在明治维新后欧美文明深度浸透日本社会文化的背景下,这不能不说是一个值得注意的变化。

这种变化的发生,缘自部分已经开始反省侵略战争的文学家。他们从丁玲的作品中感受到了近代以来备受帝国主义列强欺侮和蔑视的中国的坚强崛起和中国文学的焕然一新,战后派作家武田泰淳感佩地写道:“八年艰辛的战争,使中国作家们都在向前进步。家被烧毁,背井离乡,失去亲人,在东奔西走之间,被锤炼成锐利的刀锋。”评论家小田切雄秀则从追问战争责任的角度解读《我在霞村的时候》,认为“这篇小说是对日本人的一篇控诉书,这是我们无法回避的”。同时他也从书中女主人公的形象读出了“一个人的倔强”和一个民族的“坚实底力”。作为战后新一代学者的丸山升在东京大学选择了丁玲作为毕业论文的课题,他更关注的是“作为知识阶级出身”的丁玲如何“完成‘自我改造’而成为了‘人民作家’的代表”,当时的丸山因参加“五一”游行而被捕,他在狱中写给大学研究室的信中说:“现在,我每天上午读丁玲,下午读《资本论》”。由此可以窥见丁玲在日本战后进步青年中的影响。

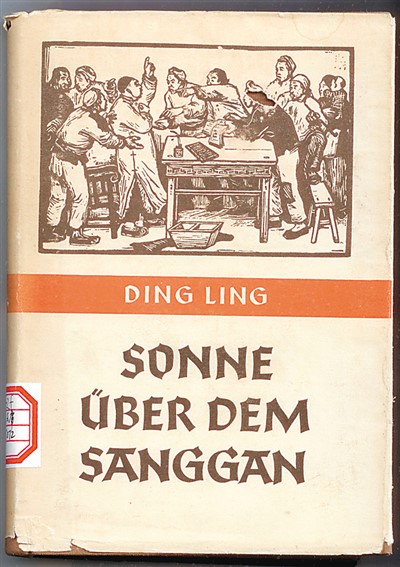

长篇小说《太阳照在桑干河上》获1951年度斯大林文艺奖,不仅使丁玲在社会主义阵营获得巨大声誉,也让她在世界范围内广为人知。通过丁玲作品了解中国革命和革命后的中国,成为很多希望了解中国面貌的人们乐于采用的观察路径。一个典型的例子是法国作家波伏瓦,这位激进的女性主义者,在东西方冷战格局已然形成、新中国被封锁围堵时,为了了解中国的“真实面目”,于1955年9月和萨特一起访问中国,考察了40多天,回国后又做了大量的文献调查,两年后出版了题名《长征》的“中国纪行”。《长征》包括了作者所观察的中国社会的很多方面,从农民、家庭到工业、城市,宛如一部小型的中国百科,其中屡屡提到丁玲。在“前言”里,她说:“如果我没有见过中国的农村和农民,我就不可能那么深刻地理解丁玲和周立波关于‘土地改革’的小说”。在“农民”章里,波伏瓦大量引用《太阳照在桑干河上》和《暴风骤雨》的情节,和她眼见的实际情况相互参照。波伏瓦认为,中国共产党人在农村的变革实践更多地获得了农民的信任和支持,有效推进了“社会主义和个人解放”的同步进行。这可谓是一个颇具洞见的观察,而包括丁玲小说在内的中国新文学作品,为波伏瓦的观察提供了资源和参照。

用行动回答世界文学重要命题

波伏瓦的《长征》当然谈论到文学,其中“文化”章里的“文学”一节,几乎是一部浓缩的中国现代文学简史。波伏瓦以赞赏的语调谈论丁玲的《桑干河上》,但也坦率地批评了小说结尾的简单化处理。在讨论到作家的主体经验与文学写作之关系时,她特别提到丁玲的文章《生活与创作》。针对丁玲提出的作家应该深入生活的呼吁,波伏瓦首先给予肯定,并认为丁玲本人“长期参加革命斗争”,是“真的深入到了人民的生活当中”,但她对丁玲的经验能否普遍适用不无担忧,因为一般所谓的“深入生活”仍然是作家的由上而下,可能只停留在“了解情况”,而做不到从内心分享人民群众的经验,并将之内化为自己的体验。波伏瓦认为丁玲的建议“在理论上是正确的,但在实践上太宽泛了”,在她看来,只有当“文化成为工人和农民熟悉的东西,语言不再使他们感到惧怕,那样,他们就能真实地讲述自己的生活了”。很显然,波伏瓦期望的是真正“来自人民”的作家,是工人农民的直接述说和书写。实际上,作家与人民的关系始终是世界文学所需要面对的课题。

在北京访问期间,波伏瓦曾受到丁玲的家宴招待,但没有就上述话题进行交流。丁玲一直没有读过《长征》。1983年,她访问法国,老友重逢,波伏瓦也没有重拾旧日话题。不过,从另外的角度看,丁玲1950年创办并主持文学讲习所,目标就是想让“来自人民”的青年学会文学写作。1958年到北大荒后,她尽心尽力地教农场女工识字,当然也是希望她们能够学会自我表达。1979年复出文坛之后,丁玲最先写出的作品是记叙农场女工的小说《杜晚香》,访问法国期间,送给法国朋友的礼物也是这本小说的法文译本。既帮助底层人民学习自我表述,也为底层人民代言,丁玲以这样的行动,回应了波伏瓦的问题,也回应了同时代世界文学的前沿性课题。

(作者为清华大学人文学院教授,本文配图由中国现代文学馆提供)