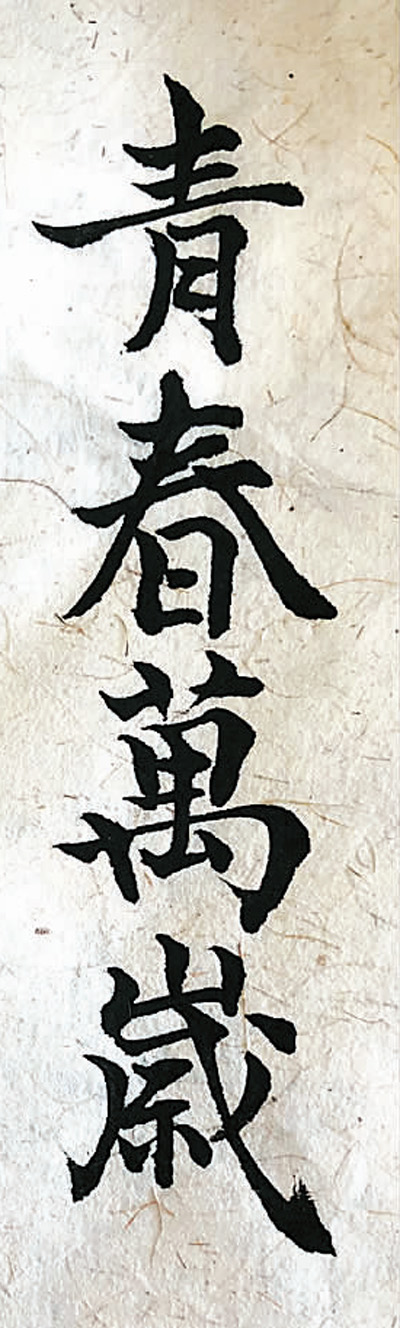

“以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之地球,青春之宇宙。”红楼飞雪,一时英杰,百年前五四运动的回响激励着一代代青年,谱写出一曲曲激荡人心、感天动地的青春乐章。正值五四青年节,本版重点推出4篇在当下文坛有影响力的不同年龄段的作家文章,以飨读者。正所谓一代人有一代人的青春,文中作者年龄不同,生活经历迥异,迷茫与苦闷、执著与勇敢、寻找与发现、融入世界的冲动与退回内心的畏葸共同交织成一首青春期的复调曲,让人久久难以忘怀,这些正是青春最美好的东西。祝青春永远美好!

——编 者

百年传承红舞鞋

□ 徐小斌

伟大的五四运动,悠然已百年矣。

物换星移,我们这些出生在新中国的人,已经不再是庆祝青年节的年纪了,然而,五四精神似乎并未随岁月老去。

都说这一代人的青春格外漫长。其实,是拜改革开放所赐,我们搭上了末班车——在恢复高考后的1978年,考上了大学。事情总是不尽如人意:我从小热爱文学艺术,报的专业绝大多数是人文学科,却偏偏被唯一报的一个经济专业录取了。接到录取通知书时我大哭一场,以为命运从此注定。当经济学教授的爸爸倒是很高兴,他说:“即使你想当作家也别报中文系,还是学个实在点的专业好”。当时我只觉得,人真是很难主宰自己的命运啊。

大学留给我的印象是淡紫色的。校园里,有一架很茂盛的淡紫色藤萝,长久地留在我的记忆里。

月光下那架藤萝是美丽的。淡淡的紫色在月光下,梦一般的虚幻,仿佛轻轻一碰,就会像空气一样消融,然后飘逝。这是一种可以自欺的色彩,年轻的大学生们,就在这架藤萝下写出了无数情感故事——学财政金融的学生一样可以有浪漫情怀。

还真的有了转机。大学三年级,我的处女作登上了《北京文学》1981年第2期《新人新作》栏目的头条,还配上了精美的插图。惊喜之余我又写了第二个短篇《请收下这束鲜花》投给当时最喜爱的刊物《十月》。

这篇小说后来获了1981年《十月》首届文学奖。记得颁奖大会那天,《十月》主编苏予特别向大家介绍了我——获奖作家中最年轻的一个。周围坐的全是文学“大腕儿”,说了许多鼓励的话,令我诚惶诚恐。从此,我便穿上小说创作这双“红舞鞋”,再也脱不下来了。

那时,对外开放的大门刚刚开了一道缝,正因如此,门外的景色看起来如此新鲜。我被一种写作的激情啮咬住,它使我整天处于一种癫狂状态,每天都和小说人物生活在一起,忘了我属于他们还是他们属于我……后来才明白,其实文字也是有色彩的,写文章的时候,每个字都是要推敲的,既然是“码字儿”的,就要把字码好,譬如画写意画,每一笔似乎都是不经意的,但墨色的浓淡,笔锋的侧逆,留白的空间,总体的布局,都是十分讲究的,一个败笔就会影响全局。

早期的作品是一种单纯的颜色。新鲜,而又纯粹。自以为是美丽的。因为纯粹,所以强烈;因为强烈,所以刺激。那一种纯粹而强烈的感情是最容易引起别人一掬感动之泪的。还真是这样。《请收下这束鲜花》《河两岸是生命之树》因为单纯得特别而被许多人接受,那时,我把这种接受看得很重。

慢慢地,感觉到了中间色的神秘与迷人。从《对一个精神病患者的调查》到《双鱼星座》《羽蛇》等,便是中间色的作品,本来并不是要刻意追求什么,偶然有些想法交叉了,便构成了新的色彩,变成了多义性,变成了一种说不清的东西。那是一种最让电子时代恼火的多义性,这种模糊和多义是最不可模仿和复制的。不是刻意,刻意就没意思了。复杂到了极致便成为简单,单纯的墨可以分出五色,每一个字都可以达到意外的效果。

写作,是意外的不可言喻的色彩。也是孤独的最具原创性的色彩。

转瞬间,我写小说竟然已经38年了。时代在变,但人类心灵中有些永恒的旋律却是亘古长存的。文学是寂寞孤独的红舞鞋,是作家对自己的心灵审判,百年前的五四,曾经涌现出大批青年作家,历经岁月、大浪淘沙——只有寥寥数人留下了他(她)们的红舞鞋,在历史上刻下了自己的名字。

想起伟大的巴赫那首举世闻名的主题乐曲《音乐的奉献》。巴赫利用“无限升高的卡农”——即重复演奏同一主题,然后又神不知鬼不觉的进行变调,使得结尾最后能平滑地过渡到开头。这里充满了音符与文字的游戏。这里有各种形式的卡农,有非常复杂的赋格,有美丽而深沉的悲哀,也有渗透各个层次的狂喜。它是赋格的赋格,是层次的自相缠绕,是充满智慧的隐喻。人类社会正如这样一首赋格曲,它不断地变调却又回复到原点,构成一个个充满智慧的怪圈。

文学的发展又何尝不是这样呢?从百年前的五四到现在,经历了波澜壮阔的跌宕起伏,也经历了高度商业化之后的返朴归真。然而,任何社会都会有无数朝气蓬勃的年轻人,任何年轻人都会怀有美丽的梦。

包括关于红舞鞋的梦。

闪电前的闷热时光

□ 鲁 敏

总觉得自己没有青春期。就算有,一个字即可以概括:闷。

可能跟离家较早有关。那时候的小学是5年制、6年制并存,我读了5年,刚11岁就离开家了。自此,我就一直生活在别人的家里,然后是别人的城市、别人的家乡。好在我后来明白,其实在这个世上,我们都是寄居者。但11岁,在我还没学会跟他人沟通、跟世界交好的时候,就开始面临必须独立存在、并与外部世界协调的问题,这加重了我的紧张感和压力——我不由自主地竭力显得乖巧懂事,我不愿表现得有个性,像在不同杯子里被倒来倒去的水,总保持着跟容器高度的贴合。

同样,情感表达也是我的弱项,反感撒娇与亲昵的行为,就算对妈妈也不会,更谈不上吐露心事;对游戏与娱乐缺乏热情;对享乐有罪恶感。好在,这些都不算啥,表面儿上可好了,我体格强健、有说有笑,除了一个人时,会感到憋闷。

这样,在亲戚家的小村子,在那个规模很小的联办初中,以及后来考上的小中专,我所能做的好像就只有一件事:读书。一种无意识的权宜之计与排遣之道。

看看,书放在那儿,多好!一本打开的书,倒扣着,特别像瓦房的屋檐,令人生出藏逸遁形之心,似乎可以寄身其下,看风雨飘摇,殊觉安稳,乃至可以终身依傍——到现在都是这样,我最爱的朋友与亲人就是书!

书的好坏深浅不论,从亲戚家订的《外国文学》《民间文艺》到妈妈订的《雨花》,一直到邮电学校那小得可怜的图书馆,有什么看什么,不挑,并且还喜欢抄书(抄得最多的是泰戈尔与聂鲁达,那时的趣味,很《读者文摘》);还做长篇大论的读书笔记,印象最深的是读《巴黎的秘密》《基督山伯爵》这些大部头时,因为里面的人物、事件比较纠结,我就挨个儿替人物做年表、做故事线、做家族谱系图等,把书里所有的伏笔啊、呼应啊、关节点什么的全都标出来,做成表或图,错了用橡皮擦掉修改,特别较真,像在进行一桩宏大的事业……整个青春期,没有初恋,没有口红,没有手心出汗的舞会,没有……似一部法国闷片,说起来都要让人打哈欠。

稍微有点戏剧性的细节,发生在我工作后的一个黄昏。

其实,从学校毕业,参加工作,这按部就班的慵懒生活也许本足够淹没各种不切实际的幻想,但很奇怪,写小说的念头似乎在这时开始出现苗头。

我第一个工作单位在南京偏北方向一个30层的写字楼里,从办公室向外俯看,可以看见小半个南京城,看到下面各种各样的人,看他们的头顶:小贩、警察、公务员、失恋者、送水工、餐馆侍者、教授等,无一例外,他们全都方向坚定、匆匆忙忙,像奔流不息的水一样刷洗着整个城市。那是个黄昏,光线半明半暗,天空中垂挂着造型古怪的浮云。把视线从天空往下移动,当我看着他们,看着那些跟我一样的人群,看着他们的头顶像在大海中那样起起伏伏,强烈的焦灼突袭心头,如惊涛拍岸。

我知道,我看到的其实是一种假象:所有那些人,并不真像我所看到的那样,不,在目光所及的外表背后,他们还有另外的感情和身世。每个人都有一团影子那样黑乎乎的秘密,像镣铐那样深锁内心。对了,就是那些深沉的秘密、那些长长短短的影子,一下子击中了我,像积蓄多年的火山终于找到了一个突破口。我迫切地想要贴近他们的心肠,感知他们的哀戚与慈悲。这就需要一个合法的工具——小说!它就是一台高倍的、夸张的乃至有些变形癫狂的望远镜与取景器,给我以无限刺探的自由、疯狂冒险的权利。

正是这个平淡而致命的黄昏,1998年,我25岁。如闪电来袭、惊雷响起,我烦闷而紧张的青春期,像一个漫长燠热的午后,结束了。我找到了走出窄门、通往世界的途径。生理与心理上的青春期结束了,文学的青春期开始了。

坐到电脑前,打出了我作为写作者的第一行字,那是我的第一篇小说:《寻找李麦》。在那个被圈点过的黄昏,它来了。

起范儿

□ 石一枫

任何时代的年轻人,也许都在两种样子里徘徊:一是别人要求他活成的样子,再有就是他希望自己成为的样子。究竟哪种样子是对的,这个话题有点儿触及灵魂,我觉得自己也没什么发言权。我只想说点儿浅薄的,聊聊最表面的那层“样子”。

北京人管那叫“范儿”。

作为一个改革开放的同龄人,在我度过的广义的青春期,正好赶上我们这个国家经历了由穷到富、由土到洋、由城市也像农村到农村也像城市的历史转折。路遥写过渴望改变身份的农村知识青年命运的挣扎,其实往根儿里说,那时候全国青年都是孙少平。进口分账大片、港台流行音乐和美国职业篮球赛深刻地影响了我们这茬儿孩子的审美趣味和虚荣尺度。记得那时候,谁要是置齐一身李维斯牛仔裤、耐克球鞋和彪马运动服,那就跟动物园里最先开屏的那只公孔雀似的,能让同性伙伴恨得眼珠子蹦出来。也常在操场上看见劲儿劲儿的篮球健将踮着脚尖走路,边走边弹,边弹边蹦,几乎有随时起飞的趋势,不知道的还以为是练什么功呢,其实就是为了省鞋,怕磨破了后脚掌那层气垫。

对明星的喜好也分三六九等。墙上贴着郭富城、林志颖的常被认为趣味平庸且有“娘炮”嫌疑,比较脱俗的怎么也得是一崔健,如果是“涅槃”乐队的科特·柯本更好。而那时候对男性的审美还没从上世纪80年代高仓健那款里跳出来,一言以蔽之,越糙越好,恰好进入中国人视野的好莱坞演员普遍在这方面更有优势。我真见过为没长出胸毛而焦虑的男同学。

几乎所有上了岁数的人聊起年轻时的“范儿”都会兴致勃勃,而且记忆力惊人。有次跟一位比我年长20多岁的前辈谈及这个话题,老先生嘴里蹦出的那些名词在我听来几乎像黑话一样——桑蚕丝的黄军装、白回力球鞋,那才叫起范儿,如果再有一辆英国产“凤头”自行车,那派头几乎相当于今天从限量版跑车里钻出来的阔少。对于我那个年代乃至以后的所谓时尚,老先生的评价很简洁:没劲。

这让我有点不忿:也不能这么说吧。

老先生稍作让步:反正我觉得没劲。

然后我们一起索然地沉默半晌。这是因为我们意识到,尽管人的审美趣味往往在年轻时代确立,这是无可争议并且根深蒂固的,但近乎固执地捍卫那点儿趣味这个行为本身,已经说明我们不再年轻。且不说“凤头”自行车成了类似古董的收藏品,前两天听一新闻,就连我这茬儿人小时候追逐的李维斯牛仔裤都已经因为“受众年龄老化”而被迫求新求变了。

再说到今天那些小姑娘、小小子在这种事情上面临的处境,我想他们要比我们当年被宽容得多,甚而被纵容得多,似乎拿出什么“范儿”都是天经地义理直气壮的。这固然跟风气开化有关,但也许还因为在今天这个时代,上了岁数的人普遍沾染上了一种劣根性也即“媚少”。年轻的就是新的,新的就是好的,这成了社会的集体无意识,所以才会看到几乎每一种商品定位都在“主打年轻化”,才会听到无数濒临过气的老演员夹生地模仿网络用语。

如果说过去的青年风尚总以对抗上一代人的面貌出现,那么这种对抗性在今天似乎大大削减了。但年轻人的“起范儿”会不会就此变成一碟令人垂涎的奶油,一个心照不宣的合谋,一场完全合法的表演?而如果深究,即使是过往那些表面的对抗,是否骨子里同样隐藏着一碟奶油、一个合谋和一场表演的味道?从这个角度而言,能够披荆斩棘地认出世事的真相,而非沉浸于令人沾沾自喜的幻象,似乎才是在任何一个时代中都令人敬佩的品质。也似乎,这种品质往往独属于青年。

我记得那些闪亮的日子

□ 笛 安

至今我依然觉得,我的青春并没有离开我。不过很多时候,当我没什么情绪甚至是有些钝钝地观察着周遭世界的时候,感觉如今的我越来越难以为什么东西由衷激动,越来越相信很多事情大抵冲不破所谓“经验”的边界——我就开始意识到,我终究还是变成了曾经的自己最讨厌的那种成年人。青春年少的时候非常容易相信“例外”,轻易就认定自己和自己认识的人都属于“例外”的部分:我们一定是不一样的。我们可以跳脱出世界大部分人的轨迹。我们是小概率事件本身……

青春中的我们有时其实挺蠢的。可是因为太过真诚,火热的温度让这种“蠢”值得原谅。“青春”是一样自带魔法的东西,有时候没有任何原因,那魔法能让一个年轻人在庸常的场景里看见绝美的东西——而他或她并不知道,那是只有他或她一个人看得到。比如在夏日午后寂静的柏油马路的尽头看见这条路好像要飞翔到天际;比如窗前那棵葱茏的树上匍匐着一只只会对你一个人神秘微笑的猫;比如那个穿着普通的蓝色T恤,在街口冷饮店里转身一笑的男生,你觉得他的笑容很好看,你以为你再也不会遇到这样微笑的男孩……我可否将你比作一个夏日?

在魔法管用的时候,你就觉得“奇迹”没什么大不了的,因为你经常见到。然后你相信你能做到很多事情,能创造出一点什么,在世界的某个角落留下自己隐秘的签名。有时候你会厌倦周遭的一切,因为你不相信生活永远只能这么无聊——其实,这也是“年轻”的症状。不管怎么说,我还是羡慕那些拥有魔法时刻的人啊,因为当你真的实现了一部分当初的梦想,当你真的开始为了那一部分梦想规划人生——魔法就自动消失,世界就进入了一个逐渐褪色的过程。

我还是相信,趁着魔法还在的时候,找到一件自己由衷热爱的事情是幸运并且重要的。因为“梦想”这个词其实充满歧义。人在正值青春的时候都渴望被承认,被看到,都想拼命地跳得高一点,这完全没错,只是往往在这种时候,会忽略“梦想”与“虚荣”之间微妙的分野。所以,找到那件具体热爱的事情,它就像船上的锚一样,能拖住你,能让你安静下来。那件事情可以很小,但你会在热爱里意识到,即使是这一件很小的事情里,也存在一个必须逐级进阶的天梯。世界和你都静下来了,你就会成为一个跟之前有点不同的人——至少意识到,不必那么着急地和外界谈判,不必那么迫切地需要看到快速的回报。

完了,我已经意识到,我的语气越来越像一个老人家。其实,上面那几段文字中的“你”,是我在有意无意地跟往昔的自己对话。我是在19岁那年开始写作的,推着我记录下来某些绚烂得近乎幻觉的片段的,正是那种很多人都会经历的魔法。魔法会随着时间如海水退潮一样消失,但我自己已经开始习惯专注地寻找沿着天梯攀登的方法,所以,不太在乎当世界恢复本来面目的时候,稍显荒芜。天梯的尽头是否真的通往云端,我其实不确定,可是我想试试看,也许当我真的爬上去了,也许我可以写出我梦中的那部必须由我来写的作品——那个时候的世界,又是怎样的,我是否会依旧觉得它是一个退潮后空荡荡的沙滩,还是,因为天梯带着我去到了一个别的地方,我又能在那里看见少年时代的美景——那个时候,又会有谁代替曾经的“青春”,为周遭的事物施那种魔法呢?我想知道。

若真有那个时刻,哪怕我已耄耋,也不需要再嫉妒任何年轻人。

有时候我也会问,青春时施魔法的人,会不会是我自己?因为我还没有见过世界,所以特别轻易地相信所有变形之后的错觉。不过,我总还是不太甘心承认,一切魔法都不过是错觉。我宁愿相信,这是因为我的青春并未彻底结束。

青春是一个漫长,寂静而葱茏的暑假。谁舍得让它结束呢?

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制