“九天开出一成都,万户千门入画图。”成都,这座有着2300多年悠久历史的文化名城,孕育着丰富多彩的蜀派文化。

如今,尽管成都发生着日新月异的变化,但传承传统文化、坚守本土特色,依然是成都人不变的使命。

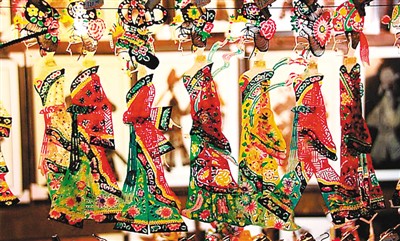

成都引以为豪的非物质文化遗产,则以更加生活化的方式获得了不竭的生机:古老的川剧,现在开设了专业的学科,学生们用4年的时间系统学习,毕业之后可以获得进入川剧院的机会;著名的蜀绣,不仅有了新的传人,还加入时尚的元素,进入现代人的服饰和装饰领域,一些国际知名的奢侈品品牌也纷纷融入蜀绣元素;瓷胎竹编与漆艺,则在成都附近的一些古村镇拥有了自己的工作室“集群”,慕名前来的年轻学生,让手握古老技艺的传承人心生欣慰……诸多的非物质文化遗产,留住蜀都人的记忆与守望。

川派古琴的传统与传承

著名琴学家唐中六,居住于成都郫县的“半池居”。这里是成都古琴雅集的重要根据地,周末更是琴家云集。他一边翻阅着自己的古琴著作《巴蜀琴艺考略》,一边为记者将川派古琴历史娓娓道来。

他说,川派古琴艺术是当今中国最具代表性、流传最广泛、内容最丰富的古琴流派。川派古琴的历史很长,可以追溯到伏羲,《礼记》《琴操》《孝经》《尔雅》等都有关于伏羲制琴的记载。伏羲斫琴、好琴的故事是关于川派古琴最早的传说。

“川派古琴艺术到了汉代,达到一个鼎盛时期。”他指着身边的汉代抚琴俑,向记者详细介绍道。成都市区及新都、大邑等地汉墓中出土的大批抚琴俑或琴乐图,摩崖造像、岩画中的乐舞或琴乐图是汉代蜀派古琴繁荣发展的最好证明。

唐中六告诉记者,清咸丰、同治年间,随着曹稚云、钱绶詹、冯彤云、张孔山等琴家从江浙入川,使四川琴艺得到很大推动,川派古琴再次掀起了一个高峰。

据了解,成都斫琴作坊现有10多家,每年制作上千张古琴。这些古琴不仅满足了本地古琴爱好者需要,还发往中国香港地区、台湾地区以及新加坡、日本、韩国等国家。

据一家古琴作坊负责人介绍,由于成都古琴历史悠久,制作精良,音韵厚重,很多外地古琴爱好者选琴只认准成都古琴。成都古琴作坊制作的古琴,除了在四川音乐学院附近销售满足本地市场外,还与海外古琴经销商合作,搭起海外古琴销售平台。值得一提的是,现在不少作坊负责人还发挥网络的力量,纷纷通过互联网牵线搭桥,接收海外订单。

现在,成都每年举办的古琴大展,以展览、展演、展销等形式展现古琴文化及保护成果。通过传承人现场演示与古琴展示和贸易洽谈,该展览会将被打造成为推进古琴生产性保护、商品化发展的重要平台,成为古琴品鉴、展销的集散地。

唐中六介绍说,在古琴大展上,举行“打谱《天闻阁琴谱》试探独奏会”,众多古琴家合力对川派古琴谱《天闻阁琴谱》进行打谱“翻译”,形成的乐谱编纂成古琴琴谱。该琴谱将被列入中国重要古琴著作的150部琴谱中。据了解,《天闻阁琴谱》是清代咸丰年间蜀派古琴大师张孔山与唐彝铭,在成都共同搜集合编的古琴秘谱,共收录了100余首琴谱,是目前收录量最多的古琴谱之一。

古老蜀锦的时尚生命力

走在浣花溪边的草堂东路,绵绵细雨,如千丝万缕从天而降。

在成都,有很多以“锦城”、“锦江”命名的地方,这是因为汉朝时成都蜀锦织造业便已经十分发达,朝廷在成都设有专管织锦的官员,因此成都被称为“锦官城”,简称“锦城”,而环绕成都的锦江,也因有众多民众在其中洗濯蜀锦而得名。所以,这“锦城”是一丝丝织出来的。

在参观成都蜀锦织绣博物馆过程中,记者目睹到成都正大力保护传承蜀锦蜀绣,并发扬光大。

总面积达3000多平方米的成都蜀锦织绣博物馆内,开设大型蜀锦织造工场,多台蜀锦大花楼木质机现场手工制作蜀锦。现场展示的古今蜀锦、蜀绣精品异彩纷呈,从三星堆青铜立人像身着“辫子绣”的中国第一龙袍,到坎肩、云肩、旗袍、马褂等明清代表性衣饰、刺绣,以及蜀锦珍品——新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”,众多精致藏品让人目不暇接。

除此之外,这里仍保留蜀锦半手工半机械传统生产和现代工艺织造。现场两位技艺精湛的技师演示了织锦的全过程:挽花师坐在高高的花楼上控制图案;坐在下面的投梭师踩动脚下的机械,带动面前的纵框上升和下降,将提起的经线形成一个个开口。然后,拿起相应颜色的梭子,投一次梭,用仓子打一次纬。如此反反复复织成图案。现场解说人员告诉记者,蜀锦织造技艺十分繁琐,两位工人合力,一天工作8个小时,也只能织出6-8厘米的锦。所以,从古至今就有“寸锦寸金”的说法。

“这里是全国唯一拥有全套手工蜀锦制作工艺和蜀锦历史文化展示的专业场馆。”该馆相关负责人赵小玫告诉记者,“蜀锦织造技艺”被国务院命名首批“国家非物质文化遗产”,“蜀江锦院”被文化部授牌为全国唯一的“蜀锦织造技艺”传承单位。

上世纪40年代初,成都有织机3万多台,织工5万多名。春熙路、东大街各大绸缎铺里临门码着大量的绸缎,来往身着锦缎华服的女士、芙蓉花下送亲队伍体面的嫁妆……都有与蜀锦密不可分的缘分,“那时织锦是全城最大的一个行业。”蜀锦织绣博物馆相关负责人阎霖说,即使到目前,成都也还有几十处街道、建筑因锦而命名,从中可知蜀锦对成都影响至深。

为保证蜀锦传统手工技艺的传承后继有人,使蜀锦织造技艺这项国家级非物质文化遗产得到有效保护,蜀锦博物馆在原有一台清代道光年间古蜀锦机的基础上,复制了6台蜀锦花楼木质机,还请回原成都蜀锦厂总工程师和7位从事了几十年织锦的老艺人,并招收了一批年轻学徒,开展蜀锦技艺传授,保证了整个织造过程沿用最本质、最真实、最完整、最传统的蜀锦织造技艺。还建立了蜀锦艺人的个人资料信息库,通过不断招收学徒拜师学艺,老艺人悉心教授,带徒传艺,目前已培养了众多的年轻蜀锦学徒。

走进蜀绣工艺品展示区,一幅幅流光溢彩、变化丰富的蜀绣挂屏陈列在馆内。蜀绣以蚕丝作画,观者无论站在任何角度,都能看到画面的熠熠光泽,十分精美,让人叹为观止。在锦绣制作工场内,有忙碌于小花楼织机前投梭织锦的织工,也有端坐在蜀锦旁刺绣的绣娘。

蓉城有着世界上最好的皮影

成都最具代表性的皮影收藏家赵树同,上世纪80年代即开始做收集皮影的有心人。目前,赵树同已经收藏了47000件皮影,其中光神怪头像就有9000多件,足够装备200多个皮影剧团。这些藏品囊括了从明代、清代到新中国成立后的各个时期的皮影。他还收藏了包括100多个影戏班子的完整包册,500多册手抄唱本,以及许多皮影戏的道具、乐器等。

据赵树同介绍,短短两年间,收集到涵盖全国20多个省市自治区、明清至近现代的皮影10万余件,经市博物院约请全国专家进行为期一周的鉴定,确认是中国皮影佳品,很多是国内首次发现,鲜为人知。物品之好,常令观看过的中外人士惊叹。法国文博人士赞赏之余,邀请赴法展出。赵树同指着一件名为《败家子》的皮影道具:“光这件,就让很多外国专家震惊!”

“现在可以自豪地说,世界上最好的皮影在成都,这里的皮影收藏足以笑傲天下!”国家文物局领导到蓉参观后,称赞道:“在成都建中国皮影博物馆当之无愧!”

2006年,成都博物院下设了正式的国字号博物馆:中国皮影博物馆。这在整个成都文化界也算是一桩大事。这是赵家两代人经手、装备起来的第二个皮影博物馆。

在这个国有博物馆之前,赵树同就走上了创办私人博物馆之路。早在2001年,赵树同就申报成立了属于他自己的成都皮影艺术博物馆。3年后,他还建立起了收藏范围更广的赵树同艺术与收藏馆。

“成都将成为中国皮影的基地,世界皮影的中心!”赵树同自豪地说。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制