大陆游客到台湾,台北故宫博物院是排名第一的“必游之地”,到台北故宫探宝,美中不足是人山人海,在一些热门展品如翠玉白菜、肉形石、毛公鼎前,总是排着长队,影响观赏心情。

其实,台北有一处十分珍贵而清静的博物馆,观展时令我产生“独享”的奢侈感,这就是“中央研究院”历史语言研究所(以下简称史语所)所属的“历史文物陈列馆”。这里收藏的一级文物27件,比台北故宫的16件还多。

陈列馆大楼1986年启用,1997年有过一次大规模闭馆整修,设计超前,文物布局合理,常年展出约4000多件文物,如台北故宫一样,文物均进行定期更换轮展,还不定期举行各类特展。但台北故宫的门票是250元新台币,而“历史文物陈列馆”是免费参观。

笔者热切推荐,在观赏台北故宫之余,请到“历史文物陈列馆”这座“小故宫”走走看看,肯定会给你带来惊喜。

“史语所”的家底

台北故宫的主要收藏是清宫文物,从大陆运到台湾,那史语所的文物是从哪儿来的?

说起“中研院”史语所,那可是大名鼎鼎。1928年,中央研究院院长蔡元培命傅斯年等3人负责筹建,同年于广州成立,傅斯年任所长。此后傅斯年一直担任所长到1950年去世。史语所聚集了当时一批顶尖学者,如陈寅恪、赵元任、罗常培、李方桂、李济、董作宾等,成为中国历史语言研究的重镇。

从1929年到1947年,史语所多次承担了国内大规模的考古发掘,其中仅仅在河南安阳殷墟的发掘就达15次,考古成果轰动海内外。史语所收藏的主要器物,就来源于考古发掘。而馆内收藏的“内阁大库档案”部分,在清末由于库房损坏而被移出大库,数易其主,最后在傅斯年与陈寅恪两位先生的奔走下,以重金购入收藏。

这些考古发掘文物和重金购买的档案文物,和不少故宫文物的命运一样,在1948年末渡海来台。其后史语所的收藏文物被安置在位于台北南港的“中央研究院”。

传位皇四子的遗诏

陈列馆位于“中研院”西侧,毗邻“胡适故居”,展厅总面积2600多平方米,虽不及台北故宫展馆面积的1/3,但藏宝密度却惊人。

展厅共有两层,观展要拾阶而上,从二楼开始。二楼展区名为“历史空间”,依照史料类型,分为居延汉简、珍藏图书、内阁大库档案、中国西南民族、丰碑拓片、台湾考古6大主题展厅及特展区。这些独立的展厅都由强化玻璃制成的廊桥彼此连接。

首入眼帘的“居延汉简”,被王国维誉为20世纪初中国学术界的四大发现之一。展区展出200余支西北边境居延一带出土的汉代简牍。

“珍藏图书”区展出史语所搜藏的珍贵图书与期刊,其中有很多是罕见的秘籍或海内外孤本,如宋版图书、《明实录》等。除此之外,还收藏了清乾隆朝纂修《四库全书》进呈时的书籍底簿、采用时书籍底本、四库全书底本等,揭示《四库全书》从图书的征集到纂修校、改、抄、删的概况。一些俗文学也登上了这处大雅之堂。比如一本名为《升官图》的书,记述的内容其实与升官之道无关,写的全是西门庆与潘金莲的生活。

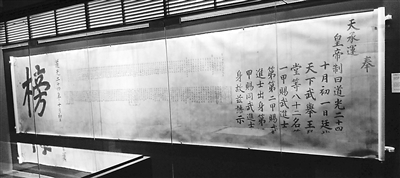

“内阁大库档案”区展出很多珍贵的清宫档案,分为“满族天下”、“官方文书”与“科举考试”3个主题,包括皇帝诏书、题奏本章、史书、朝贡国表章以及科举考试的试题、试卷、大小金榜等。“内阁大库档案”由史语所重金购入收藏,多达31万件,是研究明清两朝历史的重要文件。如康熙皇帝传位皇四子胤禛的遗诏、乾隆皇帝八旬万寿诏书等,都能亲眼一见。

见识“金榜”

常说“金榜题名”,金榜是什么样子的?古代科举最顶级的殿试大金榜、小金榜就展现在观者眼前。所谓大金榜是内阁于皇帝钦定甲乙后,以黄纸书写,唱名后由礼部官员举榜,第一甲第一名进士率诸进士跟随,张榜于东长安门外,3日后再由内阁收回归档。武殿试举榜稍有不同,由兵部张榜于西长安门外。陈列馆展出一张道光24年武殿试大金榜和一张名人云集的“小金榜”,这两张金榜也成为研究古代科举制度的珍贵档案。

小金榜是缮写大金榜时,另写一榜,进呈皇帝阅览。这张道光27年的小金榜共记载了张之万等231名考中进士的人员姓名、名次及籍贯。其中第二甲第8名的沈桂芬、第36名的李鸿章、第39名的沈葆桢、第60名的郭嵩焘等都是中国近代史上的显赫人物。

“丰碑拓片”展区,展出美轮美奂的金石拓片。史语所收藏金石拓片共计约4万幅,大部分是1930年代所搜购,少数为捐赠,其中许多是不曾著录或拓制较早、质量较佳的精品。展区按类别分为“青铜器全形拓”、“汉代画象”、“佛教造像”、“唐墓志”。

展厅一、二层连通为一体。站在第二层,边看居延汉简,通过玻璃地板,往下看就是一层殷墟青铜器,好似深入地底空间,给人身临考古现场之感。

重大考古成果

从二楼拾级而下来到一楼的“考古空间”,一道道玻璃墙构成虚拟的历史断代,以时间为轴串连起包括新石器时代龙山文化、殷商、西周、东周这些相延续的上古文明。

一楼中最大的展厅,是史语所内出土文物占库藏量七成的“殷墟文化”。在“寸土寸金”的陈列馆,将整个商王大墓文物按照当时“亚”字形墓室形状布局,保留墓葬中物品的位置,仿佛置身考古现场。

“龙山文化”区展出的即是上世纪二三十年代史语所发掘的山东龙山文化遗物。由考古学家李济率队发掘,这里的每件宝贝,都由这位蜚声中外的考古学家研究过。

“西周文化”区展出1930年代发掘的河南濬县辛村60号墓与3号车马坑。坑中出土大量的陪葬马骨与精致罕见的马车构件。

“东周文化”区展出1930年代发掘的河南汲县山彪镇1号墓属东周时期的中大型墓葬。本区展出的文物,反映出东周贵族“钟鸣鼎食”的大排场,与当时工艺美术的高度成就。

准确传达历史信息

由于是学术研究机构所属的博物馆,“历史文物陈列馆”与一般的博物馆有不同之处,那就是更体现科学精神。

第一任所长傅斯年认为,“博物馆”是指集合各种学问的地方。对史语所这样的研究机构而言,馆内藏品精美与否不是最重要,能否传达历史信息才是第一位的。历史文物陈列馆作为专业研究型文物馆,布局、陈列体现的是准确、深度与学术架构,展现的是考古成果的条理性与系统性。

陈列馆这种定位,或许曲高和寡,但藏品的实力还是能给非专业的观众带来视觉震撼、美学享受和好奇心的满足。在陈列馆的留言区,竹简为纸,让参观者在竹简上书写,仿佛回到“居延汉简”的年代。我不假思索写下:美不胜收大开眼界。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇