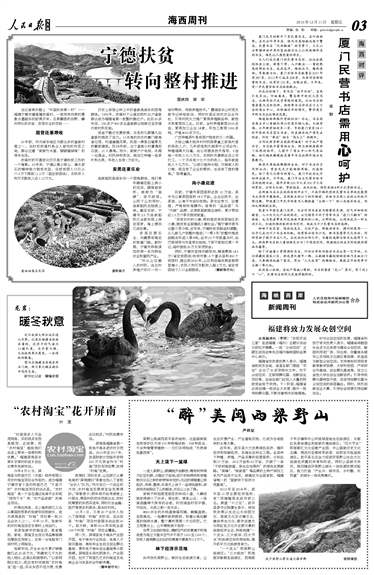

当记者再次踏上“中国扶贫第一村”——福建宁德市磻溪镇赤溪村,一派欣欣向荣的景象水墨画似的舒展开来:瓜果飘香的田野、鳞次栉比的农舍、安居乐业的百姓……

脱贫还要增收

30年前,作为闽东地区为数众多的畲族村落之一,当时的赤溪村是众人皆知的穷苦之地,群众过着“家家竹木屋、顿顿揭锅难”的艰辛生活。

赤溪村的可喜变化仅仅是宁德扶贫工作的一个缩影。30年来,宁德以愚公移山、滴水穿石的精神致力脱贫攻坚,目前贫困人口已从77.5万下降到11.3万(国定贫困线),农民年人均可支配收入达1.13万元。

历史上深居山林之中的畲族是闽东的困难群体。1995年,赤溪村下山溪自然村22户畲族群众成为福建省第一批整村搬迁户。此后20多年间,350多户800多名畲族群众陆续迁至赤溪行政村所在地。

受益于搬迁优惠政策,古老的九都镇九仙畲族村焕发了活力。10米高的仿古村寨门楼高耸壮观,村道遍植花草,民居一律是白墙青瓦的徽派建筑。而28年前,这个畲族小村遭遇泥石流,31人遇难。而今,家家户户电视、冰箱一应俱全。村民钟郑英说,她自己种植一些茶叶和水果,年收入也有1万多元。

安居还要乐业

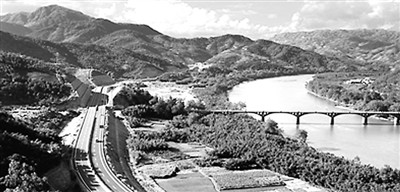

连家船民是闽东另一个困难群体,他们常年踡缩在船上狭小的空间,腿弯曲变形,被称为“曲蹄”,受尽歧视。山民下山的同时,连家船民也陆续上岸。截至目前,宁德市2.5万连家船民已全部实现上岸定居梦,海上漂泊已成往事。

安居还要乐业,关键要有稳定的致富门路。新时期,宁德市积极谋划布局一系列特色农业和富民产业。

“对从山区搬入的村民,由主村养殖户实行一对一结对帮扶,传授养殖技术。”霞浦县东山村党支部书记钟祖钦说,同时村里还依托农业合作社,引导村民大力推广紫菜养殖新品种、新技术和紫菜加工业。目前,全村养殖紫菜2000多亩,紫菜加工企业14家,年加工紫菜1000多吨,产值4000多万元。

广泛种植茶叶是贫困户脱贫的又一利器。

太姥山镇太姥洋村村民陈青童之前是村里的低收入户,几年前他和天湖茶叶公司合作,种植福鼎大白毫,由公司提供技术指导,5亩地一年收入七八万元,农闲时夫妻俩还在公司打工,一个月共有六七千元的收入,每年家庭收入十几万元,“以前只能种水稻,仅够家人的口粮,现在有了企业的帮扶,生活有了质的提高。”陈青童说。

向小康迈进

目前,宁德市茶园面积达到 21万亩,其中无公害茶园面积18.5万亩。企业出技术、出茶苗,以高于市场价收购;茶农出劳力、出管理,严格按标准操作;培育的“品品香”与“天湖”品牌,还荣获国家驰名商标,累计带动近1.5万户茶农脱贫致富。

“没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会。”据宁德市委书记廖小军介绍,近年来,宁德扶贫思路适时调整,从几家几户到整村推进。“一帮3年”的整村推进战略去年进入第4轮,全市33个市级重点村,由厅级领导与市直单位挂钩,下派干部担任第一书记,每村拨给20万元专项资金。

同时,宁德市坚持问题导向,精准聚焦14.5万(省定贫困线)扶贫对象、6个重点县和450个贫困村,提出到2020年,山区和沿海发展差距明显缩小,农民人均可支配收入超2万元,省定贫困线下人口全部脱贫。

(据新华社电)

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇