在上海的市中心,坐落着一幢形如铜鼎、暗合中国天圆地方宇宙观的建筑——上海博物馆。

始建于1952年的上海博物馆,是世界闻名的中国古代艺术博物馆之一。位于上海人民广场的新馆,则建成于1996年。这幢建筑地面展览层有四层,拥有馆藏文物百余万件,其中珍贵文物14万件。藏品涵盖青铜器、陶瓷器、书法、绘画、玉牙器、竹木漆器、甲骨、玺印、钱币、少数民族工艺等21个门类。

常设展览:

以青铜器、陶瓷、书画为特色

无论从南入口还是北入口进入上海博物馆,观众都能迅速看到该馆最精华的展览部分,即位于一楼的中国古代青铜馆、中国古代雕塑馆与举办临时交流展的第一展览厅。其中,中国古代雕塑馆的120余件雕塑作品,展现了战国至明代中国雕塑艺术的变化发展,大量作品为佛教雕塑。

上博的重头戏,就在一楼东部的中国古代青铜馆。这里常年陈列400余件青铜珍品,一进门,便是一件萌生期的青铜器——夏代晚期镶嵌十字纹方钺。走过一段距离,是一件可用浪漫来形容的青铜器,叫子仲姜盘,铸造于春秋早期。

“这是一位大师为她妻子铸造的盛水器,配合洗手礼的。你看,三虎足托,平盘内里个头小小的,都是各种小动物,鸭子、鱼、蟾蜍各种都有,注水时可原地旋转,很灵动。”上海博物馆志愿者郑文蕾感慨:“现在都这么美,可想而知当年有多么漂亮。”

二楼的展览,以陶瓷为主。上起新石器时代,下迄清末,8000年中国陶瓷史,精选500余件陶瓷精品,集历代名窑佳作,讲述一段土与火的神话。走进二楼中国古代陶瓷馆,除仰韶文化时期的一批尖底瓶、自灌瓶外,很快就能看到一批陶瓷明器。一座绿釉陶望楼,足足有三层楼高,猪圈、厕所、四角的弓弩等,表现得淋漓尽致。烧制于商朝的青釉弦纹尊,则被称为全世界原始瓷器中品相非常好的瓷器之一,观众不可错过。接下来,是一批不乏风趣幽默的唐三彩。上海博物馆志愿者徐瑾笑着介绍:“你看,这个彩色釉陶文吏俑,像不像穿个背带裤?还有那个天王俑,是小参观者最喜欢的‘天王踩小鬼’造型。”

这里,有褐色白色相间的绞胎陶碗,活生生就像只小木碗;有“上博的骄傲”、宋代五大名窑之一的汝窑盘、洗等瓷器;有“镇馆之宝”之一、金丝铁线哥窑五足洗;有拍卖价达4150万港元的清雍正景德镇窑粉彩蝠桃纹橄榄瓶;有豇豆红的康熙皇帝文房用具,而这种颜色极难烧制……件件珍品,美不胜收。

博物馆三楼,以绘画、印章、书法艺术为主。其中,中国历代绘画馆汇集唐宋元明清的名家真迹,百余件绘画珍品齐聚一堂;中国历代印章馆精选近500件实物展品,无一不代表着所属时代的独特风貌;中国历代书法馆则以甲骨文、金文起始,包括竹简、石刻,囊括“二王”佳作在内的名家真迹。

四楼同样精彩。这里汇聚了中国少数民族工艺馆、中国古代玉器馆、中国明清家居馆、中国历代货币馆、丝绸之路中亚古币专室等。

特别展览:

精心筹备,总能引起满城轰动

特展,同样是上海博物馆的特色所在。上博的特展很有名气,原因很简单,这里几乎每一个特展都历经数年精心筹备,几乎每一件作品都是精挑细选,蕴含着主办方持之以恒的学术探索和对观众满满的诚意。因此,上博几乎每一个特展一经推出,都能满城轰动。

特展一般安排在上海博物馆分布在各层的临时展厅中。今年9月,就有三个特展同时亮相,为观众们带来新鲜体验。

在俄罗斯联邦文化部的鼎力支持下,由上海博物馆和莫斯科克里姆林宫博物馆联合举办的“盛世威仪:俄罗斯皇家军械珍藏展”从7月4日起至10月10日亮相上海博物馆一楼第一展厅。据介绍,这也是国内首次集中反映俄罗斯沙皇与帝国时期军械艺术的主题展览,集中展示了来自克里姆林宫博物馆的201件、近120组馆藏精品,系统反映俄罗斯皇家军械珍藏在17至18世纪逐渐形成的过程及其艺术特色。展品包括彼得大帝、彼得二世、安娜·伊奥诺夫娜女皇、伊丽莎白·彼得罗夫娜女皇、彼得三世和叶卡捷琳娜二世女皇的肖像、服饰、兵械、火器、马具和勋章等。

“惟砚作田:上海博物馆藏砚精粹展”于7月17日至10月7日亮相四楼第三展厅。砚亦称研,是研墨的工具。上海博物馆所藏各朝古砚品类丰富,尤以明清文人题铭砚、著录砚与近世巨匠陈端友制砚为馆藏特色。本次展览遴选了馆藏精品共计96件(组),希望通过这些精品佳作,为观众展现砚史的发展脉络。如海派砚雕开山鼻祖,20世纪最杰出的制砚艺人陈端友的作品,再现真实的自然生物与摹写古物是其一生的追求。

二楼第二展厅的“故宫博物院、上海博物馆藏明清贸易瓷展”于8月7日开始,展至2016年1月4日,展品是从故宫博物院和上海博物馆藏品中遴选出的160余件明清时期贸易瓷。这一展览旨在反映这一时期中国陶瓷外销的状况。展出的明代贸易瓷既有来自菲律宾、叙利亚和欧洲的传世器皿,也有日本专门订烧的器物,还有从沉船打捞出水的珍贵瓷器。

在人类历史文明的宝库中徜徉之余,也别忘了轻松一刻。有一个小提醒,一天的参观结束后,可以逛逛上博一楼附设的艺术品商店,这里经营的各类大型文物图录、文物衍生品等,设计极具匠心,值得带一两件回家。

□镇馆之宝

大克鼎

即便是在以青铜器收藏著称海内外的上海博物馆,大克鼎仍可称为该馆“镇馆之宝”。

大克鼎顾名思义,“大”是其突出特点之一。它铸造于西周孝王(公元前10世纪末)时期,1890年在陕西扶风县法门寺任村出土。大克鼎形制庄重宏伟,通高93.1厘米,口径75.6厘米,重201.5公斤。这么大的鼎,在博物馆界青铜器收藏当中是不多的。因为大,对铸造技术要求也特别高,反映了当时的财力物力。

气魄雄浑的大克鼎,纹饰也精美绝伦。口沿下饰有3组变形兽面纹,间隔以6道棱脊,足上部饰兽面纹,腹部饰有波曲纹,出色地综合了当时图案与雕塑艺术的成就。

大克鼎的铭文同样很重要。大克鼎是膳夫(官名)克用来纪念祖父师华父的重器。腹内壁铸有长篇铭文,共28行,计290字,可分为两段,前段是克歌颂他的祖先师华父美好的品德,后段是周王对克的册命辞,重申对其官职的任命,并赏赐礼服、土地和奴隶,全篇布局严谨,字迹端正,是少见的金文书法杰作,同时又是研究西周社会政治经济状况的宝贵资料。

晋侯稣钟

铸造于西周厉王(公元前9世纪中叶)时期的晋侯稣钟是一套西周晚期的打击乐器,全套共16件,可分为两组,每组8件,大小相次,排编成两列音阶与音律相谐和的编钟。晋侯稣钟大小不一,大的高52厘米,小的高22厘米,均为甬钟。每组的前4件为大钟,纹饰浅而较为细致,后4件为中小型钟,纹饰深而阔。敲击可以发出不同的声音,组合成美妙的音乐。

更可贵的是,晋侯稣钟整套编钟共刻有铭文355字,完整记录了西周厉王33年,晋侯稣率军参加周厉王亲自指挥的讨伐东夷的战争。晋侯稣因立功受赏,做此编钟。晋侯稣钟铭文记载的这场战争,史籍中无从查考,对研究西周历史和晋国历史极为重要。而且,稣钟上的355个字的铭文都是刻凿上去的,这也是目前发现的最早的刻凿铭文。

国家文物局2002年发布的《首批禁止出国(境)展览文物目录》,共有64件(组)一级文物禁止出国(境)展出。晋侯稣钟位列其中,成为首批禁止出国(境)展览文物。

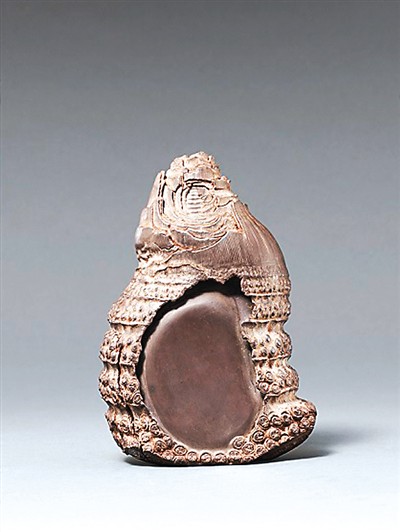

牺尊

铸造于春秋晚期的牺尊,高33.7厘米,长58.7厘米,重10.76公斤。尊作水牛形,牛腹中空,牛颈和背脊上有三孔,仔细看,中间孔洞处还藏着一个锅形盛器,可以自由取出。据分析,古人以此来温酒,靠前后两个空穴灌注热水于牛腹中来供给热力。

这件特殊青铜器,堪称古代艺术之瑰宝。此器形态稳重,纹饰华丽繁缛,构图新颖,牛首、颈、身、腿等部位装饰有以盘绕回旋的龙蛇纹组成的兽面纹,仔细观察为兽面衔两蟠龙,蟠龙的上半身从兽面的头顶伸出,后半身被兽面的双角钩住并向两边延伸。在牛颈及锅形器上饰有虎、犀牛等动物的浮雕,形态生动,铸造精美。

粉彩蝠桃纹橄榄瓶

2002年5月,在香港苏富比拍卖会上,张永珍以4150万港元高价拍得一件粉彩蝠桃纹橄榄瓶,这是清代雍正年间景德镇官窑烧造的,创下了当时清代瓷器拍卖的最高价。她决定把这件罕见的珍品捐赠给上海博物馆,正式捐赠仪式于2004年2月14日在上海举行。上海博物馆自此永久收藏并展出这件流失海外多年的珍品。

粉彩是雍正彩瓷中较为流行的一个品种。这件粉彩瓶瓶身呈橄榄式,形制端庄秀美。白净的外壁以粉彩绘饰果实累累的桃树和嬉戏穿梭的蝙蝠,八桃二蝠,“蝠”“福”谐音,桃是寓意“长寿”,“蝠桃”即为“福寿”之意。据介绍,传世雍正官窑粉彩器上画蝠桃纹样的多为大、小盘子,见于橄榄瓶的极为罕见,而粉彩蝠桃图案的橄榄瓶更是仅此一件。过去,这种造型和纹样大同小异的作品仅见于雍正青花瓷。

(本报记者 曹玲娟)

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制