4月19日,“中国侨批世界记忆工程”国际学术研讨会在北京人民大会堂举行,来自世界各地的专家、学者共同研讨了侨批的世界价值和意义。5月份,粤闽“侨批档案”申遗将在韩国召开的世界遗产大会上进行表决,如果表决通过,侨批将成为世界记忆遗产项目。

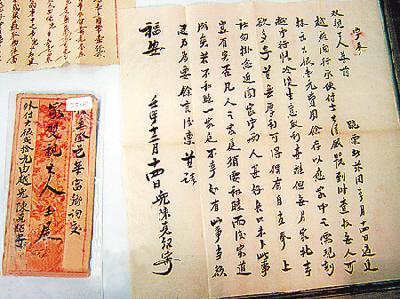

侨批又称“银信”,是海外华侨寄给国内侨眷的书信与汇款的合称,是一种“银信合一”的家书,其基本特征是民间性、国际性和系统性。

根据现有的史料记载,侨批最早出现于19世纪中期清道光年间,最迟的侨批出现于20世纪90年代,历时150余年。目前保存的侨批文献共有17万件,主要分布在广东的潮汕、梅州侨乡,以及福建的厦门、福州、泉州等侨乡。

侨批不仅记载着海外华侨对祖国的拳拳之心以及对乡土、家属的眷顾之情,同时也承载了国内侨眷对旅外侨亲的牵挂与思念。就这个意义而言,侨批可谓是海外华侨与祖国乡土眷属的“两地书”。

侨批还有别于一般意义上的书信互通,它是近代以来中国社会、经济等发生重大变迁的见证;是中外文化交流的真实记录;是未经后来人工刻意雕琢过的“史信”。正如五邑大学校长张国雄所言:“侨批不单是华侨家书,更是人类的集体记忆遗产。”

随着侨批历史价值的凸显,侨批保护工作越来越受到重视。目前,中国多省已着手保护侨批局遗址,建立侨批档案馆,建立口述侨批历史影像和录音档案。并且,保护工作取得了一定的成绩,侨批档案于2010年入选《中国档案文献遗产名录》,2012年又成功入选《世界记忆亚太地区名录》。

但是,曾在历史舞台上发挥重要作用的侨批,如今却躺在档案馆、博物馆或图书馆里沉睡。如何唤醒其活力,让更多的年轻人了解这段记忆?

“要将保护侨批的工作继续下去,最直接的方法就是进行侨批数字化,如果做好数字化工作,我们的年轻人就能够受到更多侨批文化的滋养。”世界记忆工程亚太地区委员会主席瑞埃德蒙森说。

此外,还有专家指出,“我们应该抓住侨批申报《世界记忆名录》的契机,让侨批这笔历史赋予的财富从尘埃中走出来,为世界增添独特的色彩。”其实,不论是数字化,还是申遗,激活侨批,唤醒记忆,我们要做的还有很多。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇