人民日报

2024年06月30日 星期日

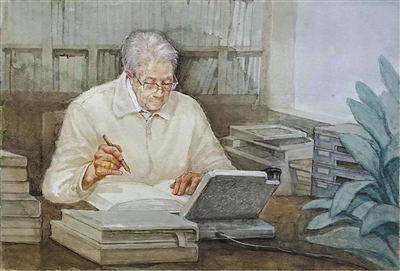

一生“为祖国找油”(科技群英绘·最美科技工作者)

毛 娜 《 人民日报 》( 2024年06月30日 第 08 版)

|

(一)“哪里有石油,哪里就是我的家……”在二〇二三年底的一场活动中,歌曲《我为祖国献石油》让年逾百岁的共产党员、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院原总地质师李德生感慨万千。一句句歌词,正是他的人生写照。 |

|

(二)抗战时,国内“一滴汽油一滴血”的呼喊,让年少的李德生认识到石油作为“工业血液”的深刻意义。大学毕业后,他毅然选择前往西北戈壁滩为祖国找油,并在玉门油田的勘探中发挥重要作用。 |

|

(三)一九五九年,“松基三井”喜喷工业油流,李德生肩负着进一步判断油田情况的重任。他和同事打破常规,将钻探范围扩展至大庆长垣北部,并标定三口预探井。三口井的出油,为摸清大庆油田规模和储量奠定关键基础。 |

|

(四)哪里有新油田,李德生就出现在哪里。他积极投身胜利油田、大港油田等勘探工作,并参与总结渤海湾盆地复式油气聚集(区)带的理论与实践,使渤海湾盆地成为我国又一个重要石油产区。 |

|

(五)“理论必须来源于实践。”李德生这样要求自己,也这样要求学生。凭借丰富的现场经验和大量一手数据,他提出我国含油气盆地的三种基本构造类型,还以身作则,培养出一批石油地质领域人才。 |

|

(六)如今,一百零二岁的李德生依然心系科研。有时,他会和学生探讨“双碳”背景下石油地质学的理论创新与新时代能源发展的多元化。正如他所说:“干这一行,就要终身为石油地质、为石油工业发展而努力。” |