核心阅读

6月2日6时23分,经历约15分钟的降落飞行后,嫦娥六号着陆器和上升器组合体成功软着陆于月球背面的南极—艾特肯盆地区域预定地点,跨过充满挑战的“落月”难关,向“人类首次月球背面自动采样返回”目标迈进了关键一步。

高质量通信保障稳稳落月

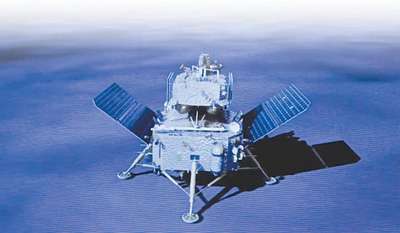

嫦娥六号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器组成。落月前,探测器首先要进行组合体分离。由轨道器和返回器组成的轨返组合体继续在月球轨道上飞行,着陆器和上升器组成的着上组合体分离后着陆月球,开展后续采样任务。

6月2日6时9分,北京航天飞行控制中心精准控制,在月球上方约18公里的轨道高度上,着陆器7500牛变推力主发动机启动,着上组合体开始变轨下降。

北京航天飞行控制中心程艳合介绍,经历了主动减速、快速调整、接近、悬停、避障、缓速下降等过程,嫦娥六号着上组合体最终平稳着陆于月球背面南极—艾特肯盆地。

自5月3日发射入轨以来,嫦娥六号探测器已经在轨飞行约30天,在经过地月转移、近月制动、四器组合体分离、环月降轨等一系列关键动作后,完成了这“精彩一落”。

“嫦娥六号不仅要实现月背软着陆,更将按计划采集月球背面的月壤,工程创新多、风险高、难度大,稳稳落月的背后,凝结着众多科研人员的智慧和积淀。”嫦娥六号任务新闻发言人、国家航天局探月与航天工程中心副主任葛平说。

降落月背,首先要选好址。相比嫦娥五号着陆的月球正面,月球背面地形更为崎岖,预选着陆区南极—艾特肯盆地整体地势较低且撞击坑分布更多,光照和测控更易受到地形遮挡影响,这给选址带来更大挑战。

中国航天科技集团五院嫦娥六号探测器研制人员介绍,为尽可能找到理想着陆地址,研制团队借鉴以往型号选址的经验,建立了一套适用于月背着陆的选址方法。比如,科研人员借助嫦娥二号探测器影像制成的全月7米分辨率数字正射影像及20米分辨率的数字高程模型产品,为嫦娥六号寻找坡度较小的平坦区域。

确认着陆区后,科研人员又对着陆区的地形地貌、地质条件等进行了多轮复核与研究工作,进一步降低着陆风险,保证选址区域分析完备、选址约束考虑全面、选址结果可信可用。

由于嫦娥六号的落点在月背,落月过程在地球上不可见。虽然嫦娥六号具有“自主落月”的能力,但实时掌握各项数据、随时发出控制指令才能让“地球家人”及时掌握任务的实施过程。保障稳稳落月,高质量通信非常关键。

今年3月,鹊桥二号中继星提前到达月球轨道,确保嫦娥六号在月背不会“失联”,为地月之间架起“沟通的桥梁”。

一系列创新让地球与月背之间大量的数据通信成为可能,让不可见的月背降落“尽在掌握”。中国航天科技集团五院嫦娥六号探测器研制人员介绍,比如,得益于研制团队为其巧妙设计了环月大椭圆冻结轨道作为使命轨道,鹊桥二号中继星远月点距离月面的最远距离约为1.6万公里,不仅提高了鹊桥二号的通信速率和通信覆盖能力,还可以节省卫星燃料,在轨道上长期驻留。

接力避障选好落点

选址正确,还得落得准确。实现这一目标,中国航天科技集团五院502所研制的制导导航与控制系统发挥了重要作用。

嫦娥六号着上组合体落月过程中,制导导航与控制系统就是“驾驶员”,需要在落月过程中完成“飞行轨迹控制”“安全着陆点选择”“精准控制”3项关键任务。

嫦娥六号着陆月背,障碍识别与落点选择,两次避障很关键。

专家介绍,在制导导航与控制系统智能自主的操控下,落月过程中,着上组合体会边降落边快速调整姿态,对预定着陆区域进行拍照分析,剔除大型障碍物,进而选择着陆区域。然后,系统控制组合体飞向选定区域。这是第一次避障,即“粗避障”。

在距离月面更近的预定高度时,着上组合体开始实施关键的短暂悬停,并再次对月面进行拍照,精确避开障碍,选定最终落点。这是第二次避障,即“精避障”。之后,开始避障下降和缓速垂直下降。

“粗精接力避障”是中国特有的技术,整个落月过程不需要人工干预。嫦娥六号稳稳落月,进一步推动了该项技术走向成熟。

嫦娥六号落月的过程也是为后续上升器月面起飞选择“发射场”的过程,落月为后续任务实施打下了坚实的基础。

此外,为适应月背降落,嫦娥六号制导导航与控制系统针对新的轨道以及鹊桥二号中继星通信部分进行了适应性调整。由于嫦娥六号相比嫦娥五号要消耗更多的推进剂,研制人员对系统进行了针对性调整、优化和升级,确保了落月精度又兼顾了资源使用的经济性。

“泊车雷达”实现精准测距

着陆月背不能没有距离和速度信息的支持,否则嫦娥六号着陆器便会如同“盲人骑瞎马”。针对这一痛点,中国航天科技集团五院西安分院研制的微波测距测速敏感器,成为嫦娥六号着陆器的“泊车雷达”。

科研人员介绍,“泊车雷达”在着陆器接近月球表面时开始工作,会细致测量各项数据并进行精确信息传递,以便使着陆器判断着陆点和降落速度,确保嫦娥六号控制身姿顺利“泊车”,为安全精准着陆提供可靠保障。

落月的关键在于平稳。嫦娥六号着上组合体在落月时,撞击月面会形成较大的冲击载荷,必须设计相应的着陆缓冲机构,保证探测器不翻倒、不陷落。

为经受住“最后一落”的冲击,中国航天科技集团五院529厂为嫦娥六号定制了4条轻质、高强的“腿”,即着陆缓冲机构。

专家介绍,嫦娥六号每条着陆腿都由一个主腿、两个副腿和一个足垫组成,各有分工,各司其职。在着陆前,采用了新型高强合金材料并作了特殊材料填充的主副腿协同工作,可在着陆时安全地支撑住探测器的身体,将各种冲击力传递、吸收。

除了着陆缓冲机构,嫦娥六号着陆器还搭配了4个被称为“足垫”的圆形“大脚掌”。其盆状结构以及设计巧妙的“足弓”,可以起到更好的缓冲作用,防止探测器在着陆月背时摔倒,提升嫦娥六号落月时的舒适“脚感”。

在着陆器的动力下降阶段,中国航天科技集团五院510所研制的着陆缓冲机构信号装置也派上了用场。研制人员介绍,当着陆器到达月球表面预定高度时,该设备就会被触发并产生信号,着陆器明确自身的展开状态,准备在月面着陆。落月信号装置会在着陆“足垫”接触月面时,受月面反作用力触发开关,关闭反推发动机,从而保证探测器安全平稳落下。

落月后,嫦娥六号传回了着陆影像,并正式开始持续约2天的月背采样工作。完成月面工作后,嫦娥六号将踏上回家的旅程。葛平介绍,经过上升器月面起飞上升、轨返组合体与上升器完成交会对接等环节后,嫦娥六号将着陆于内蒙古自治区四子王旗预定着陆区,完成这场历时50多天的地月往返之旅。