以“在做中学”的方式,通过研究和行动的双向互动,促进教师思考方式和教育行动的转变。从靠以往的经验判断转变到运用系统的思维工具研判问题,从单边控制走向开放沟通,从头痛医头走向整体思考,为教师工作提供了有效助力。

作为老师,如果学生不按要求提交作业,任你使用各种招数都没有效果,接下来你会怎么办?

作为老师,如果绩优生遭遇家长作业加码,进而引发亲子冲突、家长和老师沟通无效,你有什么解决办法?

作为老师,如果学生向你吐露了轻生的想法,并且一蹶不振,尽管你学习了各种心理知识,和家长一起全力劝慰,但似乎都不见效,最终会有什么样的结局?

作为老师,如果你发现学生有自残行为,采取了种种行动但都无效,家长又不大配合,你又能做些什么?

……

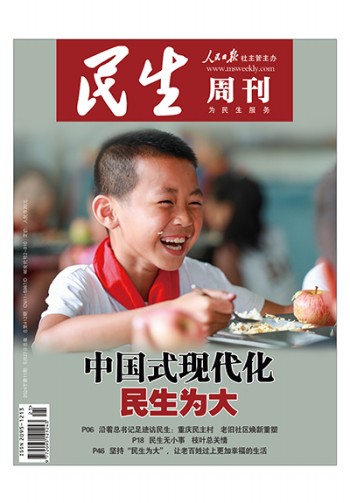

不久前,《民生周刊》记者参加北京教育科学研究院德育研究中心主办、北京市大兴区教师进修学校承办的第五期教育行动研究工作坊。老师如何解决上述这些难题,正是教育行动研究工作坊关注的具体议题。

改变一位老师,影响许多孩子和家庭。教师素养深刻影响学生成长。北京教育科学研究院德育中心主任谢春风说,面向一线教师,工作坊以“在做中学”的方式,通过研究和行动的双向互动,促进教师思考方式和教育行动的转变。

抛开“成见”,直面问题本质

艳芳是北京市大兴区一所小学的语文老师。“五一”假期结束,她注意到,班上的学生小杨竟然一份作业都没有交。后来,她发现,小杨经常完不成作业,尤其是家庭作业,要么做得质量差,要么根本不做。

针对这一问题,艳芳多次找小杨谈话,试图通过讲道理的方式转变他的思想,同时寻求家长的支持,家校合力解决问题。然而,种种办法的成效都不明显,艳芳一度陷入两难。

通过与班主任、家长沟通,以及对孩子进行访谈,艳芳将小杨不能完成作业的原因归咎于“惰性”。不过,虽然作业质量一般,但在课堂上,小杨在举手回答问题等方面特别积极。

在工作坊小组研讨中,尤其是学习新的思维工具之后,艳芳意识到,问题的根源可能在于师生的作业观念差异。

在接下来的探究中她发现,自己与学生的分歧在于对作业的界定确实有所不同:“身为教师,我的作业观是学生无论会与不会,都需要完成,这是对所学内容的巩固;小杨的作业观恰恰与我相反,他认为作业是无用的,会的不写,不会的去抄,实际上不需要完成。”

了解到小杨的想法,解决问题变得简单。无非就是了解孩子对作业的认识,并帮他了解到作业与考试成绩的密切关联。通过改变部分作业内容,增加作业作用的共识,小杨的作业质量明显提高。在此后的考试中,小杨取得了优异的成绩:92分!对比之前3次摸底考试72分的平均成绩,有实质性提升。

通过这件日常教育中常见的小事,艳芳意识到,只有真正抛开老师的“成见”,去接纳、了解学生内心的想法,很多问题才能峰回路转!

北京第二实验小学校长芦咏莉认为,使用思维工具是解决问题的一种方式,就像无论以何种方式解决,都源于对问题的准确把握和界定。

她认为,在纷繁复杂的教育现象背后,教师需要找到撬动整个事件的“小切口”,并从教育规律和生活阅历的角度找到解决问题的“扣”,以及设计相应的情境。

创造环境,解铃还须系铃人

“老师,我想死……”听到学生清儿的话,在一所大学附属中学担任班主任的张静波脑袋嗡的一下,“孩子平时表现不错,怎么突然会有这样的想法?”

张静波眼中的清儿,担任班长,学习好、品行好、能力强。从小到大,她都是老师、家长眼中的好孩子,是“别人家的孩子”。

自从向班主任表露了轻生的想法后,清儿更加“破罐子破摔”,上学迟到,作业不写,上课看起来蔫蔫的,成绩直线下滑。

发现学生遇到心理危机,作为老师尽管焦急却无从下手。为了让清儿尽快从情绪低谷中走出来,张静波联合其他老师从不同角度为清儿提供帮助,但清儿总是以沉默不言或者黯然流泪回应。

为帮助清儿,张静波专门学了心理咨询、焦点解决短程治疗和心理实操练习。然而,唯一的改变就是清儿不再提“死”字,但还是不能真正开心起来。

直到一节美术课后,清儿主动问张静波:“老师,您觉得断臂的维纳斯美吗?”

讲话的同时,张静波看到了清儿眼睛里的光。在工作坊中,张静波认识到,一个事件(行为、因素)经过若干有关联影响的事件(行为、因素)又回到原始起点。整个系统范围内各事件(行为、因素)之间是相互关联、相互影响的,既是因,也是果,这种关联影响关系是动态变化的。

带着种种疑问,张静波分析绘制了思想变化前后两个因果环路图。经过一系列反思,她理解到清儿真正的需要。她要的只是一方“静”土,静下来思考我怎么了?静下来想解决自己问题的方法。

“静”,可以由老师帮她创造,然后就是等待她在“静”后的改变。“通过这件事,我告诫自己不要苛求学生达到完美,要顺应孩子的发展。”张静波说,在学生表现出不完美时,要给他们创造适宜环境,相信他们能找到解决自己问题的方法,接受他们能够自主发展。

反思心智,以解决顽症为指向

曾两次参加工作坊,北京市大兴区第三小学教师郁有丽感受最深的是自己思考问题的角度发生改变。

“通过对思维工具的学习,打破了我以前的思维模式,也改变了我对学生、对家长单边控制的做法。以往,我希望他们都听我的,现在更愿意多听听他们、多看看他们、多发现他们,用我的心去感受他们内心的世界。”郁有丽说。

在郁有丽看来,反思心智学习不仅仅是为了让老师们反思,而是通过一次次“情感碰撞”,能以更专业的角度理解孩子,解放自我,给彼此带来幸福感和成就感。

“以思维工具为主线、将研究作为副产品,工作坊重在培养学员以系统思维和关系视角看待和解决问题。”谈及工作坊的定位,北京教科院德育研究中心副研究员、教育行动研究工作坊负责人王富伟说。

谈及感受,北京一零一中大兴分校教师张静说,从靠以往的经验判断转变到运用系统的思维工具研判问题,从单边控制走向开放沟通,从头痛医头走向了整体思考,为教师教育教学工作提供了有效助力。

着眼于教师的心灵转化,以解决顽症为指向、以培养系统思维为根本,工作坊开创了教师学习新范式。芦咏莉认为,工作坊的终极价值是实现了“人的改变”。

(文中学生、部分在校教师为化名)