饭局无处不在。

中国人对饭局举重若轻。久别重逢抑或狭路相逢,一句“吃了吗”就能约一个饭局。这个饭局吃高兴了,还会顺带着约好下一个饭局,下下个饭局。这是生生不息的做派。

西方人对饭局举轻若重,组一个饭局得有一个理由。德国哲学家康德从不单独吃饭,据说天天中午组一个饭局,一吃吃到四五点钟,理由是一个人用膳,头脑总是思来想去,得不到休息。同别人一起进餐,进行无拘无束的谈话,他能不再想其他事,反而快乐。他的朋友雅赫曼说:“根据著作和讲义来认识康德的人只知道半个康德。”剩下那半个得去饭局上认识。康德饭局上的常客、作家希佩尔确信,康德曾打算写一本《烹饪术批判》。这是哲学家的做派。

还是马克思总结得朴素又精辟,“吃饭住行是所有活动的基础所在”。结合现代语境,有人会幽默道:瞧,饭局是社交的基础。中国人确实是这么践行的。据《零点中国居民沟通指数2005年度报告》,46.44%的被调查者选择聚餐作为社交方式,而排名其后的体育活动只有25.12%。

西方人又从心理学角度为这种选择做了解释——人是群居的个体,是各种关系的结合体,人在心理上天然需要交往。从生理上看,吃饭是每人每天必须做的事,吃饭中的交往就成了心理上最舒适的选择。

所以,“不想吃”是断断推不掉一个饭局的,不符合心理学;“没时间”也是断断说不通的,不符合生理学。最好的理由大约是减肥,然而十个中国人九个会兴高采烈地告诉你:来,一块儿吃减肥餐!

你还有什么理由不去饭局?这,就是饭局文化。在一切被冠以文化之名的项目中,饭局文化大约是最润物细无声的文化。它深受儒家思想的影响,你若想入世治天下,必须善谋与善断,饭局就是这种练兵场。

历史上的饭局,留下记载的只是最精彩的几个,大多关乎帝王将相。可以想见,还有太多重大的饭局被淹没了。因为吃饭实在太普通,吃饭商量个事也就太寻常,列席者一边大快朵颐一边舌灿莲花却意识不到自己正在改变历史。中国这么多人,历史这么悠久,真可惜了太多饭局。

正因为记载下来的如此稀罕,所以才越发珍贵。比如有人写著名文学家汪曾祺的饭局,有一次汪曾祺去了一个朋友家,朋友不在,朋友的儿子在,他看到几串烤麻雀和一瓶酒,便吃了一只麻雀,喝了半瓶酒,冲朋友儿子说了句“我回家了”,潇洒而去。这恐怕是历史上罕见的清净饭局。又如民国时期的大诗人徐志摩,生性浪漫,跟结发妻子张幼仪结婚生子又离婚,第二任太太换上了著名社交名媛陆小曼。上海某位大人物有一天竟将这3位邀请到一个饭局上,也不知他是有心还是无意。这恐怕算得上历史上少有的尴尬饭局。

饭局在每个人生活中的位置不一。有位作家接到一位老友的饭局邀请,结果到了那天,作家发现整个饭局就两个人。作家埋怨老友为什么要大张旗鼓叫他上餐厅,还不如去家里吃。老友无奈地说,他老婆见他总没有饭局,怀疑他混得很差,他只能出此下策。可见,饭局有时就是一种关系,一种存在感。没有它,似乎也不太正常。

对于那些优秀的人,特别是有头衔的人,饭局总是太多。前阵子的新闻说,有个官员为了赶场,一天洗了8次澡。洗澡尚且如此,估计饭局只多不少。其实,古代有头衔的人也是天天赶饭局。晚清著名外交家、曾国藩之子曾纪泽就在日记里写道,自己一个月里不赶饭局的时间只有几天。

这般奔波,其实是为了一个圈子,或者进入,或者出来。著名社会学家费孝通曾经描述过中国人情社会的特征——中国社会就像一颗石子投进池塘,产生一圈圈的波纹,中国人的关系就像一层层的波纹一样,从近至远。这种关系跟西方的人情关系有很大的不同,西方就像捆着的木材一样,大家一样长,都按规矩办事。

于是,中国人总要在一圈圈波纹里给自己定位。这便是饭局背后更深层的“圈子文化”。“圈子文化”不是什么坏词,它延续的是一种独特的礼制,一种传统的血液。在古代,一个圈子吃什么,往往跟经济实力挂钩,比如农田间、桑树下的饭局很难吃到肉。而《曹刿论战》一文中,曹刿骂贵族就骂得很有技术含量:“肉食者鄙。”你们吃肉的贵族才是粗鄙、目光短浅之徒。

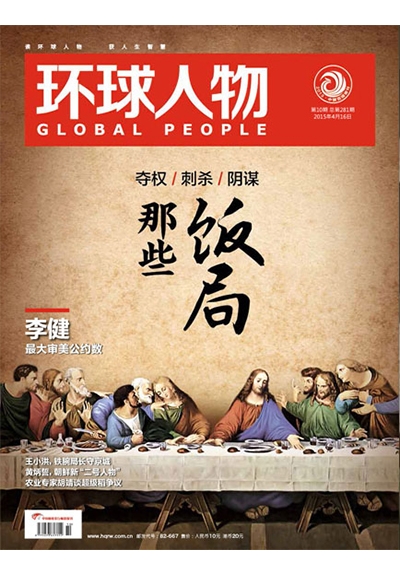

历史上的“圈子文化”中,最引人注目的是最高皇权的核心圈子。皇权更替涉及整个政局的重新展开和调整。鸿门宴欣赏的是剑舞,暗含的是最高统治权的争夺,是历史在项羽的勇和刘邦的谋之间做出选择。杯酒释兵权,绝非喝酒的问题,而是一个集权与放权的问题,这个问题此前总是伴随血淋淋的杀伐,反而挪到饭局上之后,权力的收放之间竟然有了几分温情和默契。但大多数时候,权力往往能撕破所有的温情面纱,包括母子关系。光绪皇帝谢婚宴呈现的更多是怒气,而不是喜气,母子之间争夺的不是女人,而是权力。只可惜那些奢华的婚礼、那些绝代的美人,都成为晚清两大权力圈子对峙的随葬品。

到了现代,酒会、国宴、晚宴等种种形式叠加到传统的筵席之中,成为人们熟悉的正式饭局的形态。可背后的政治博弈还是古今无异。在重庆,毛泽东品尝到红酒的苦涩,也阅读了蒋介石的刚愎与无能。但延安的智慧、胸怀、气度,让历史和人心都站在了毛泽东一边。蒋介石苦心布局的“现代鸿门宴”徒留设局者的悲哀。

因而,饭局最精彩的地方是局,而不是饭。不是吃什么的问题,而是跟谁吃的问题。俗话说,一滴水就能折射整个大海。饭局上的那滴水大概就是酒了。不知道“杯酒释兵权”的酒有多烈?究竟是大臣们自己喝醉了,还是故意装醉?光绪帝结婚的大喜日子,他喝醉没有?是但求一醉,还是不得不醉?电影《建国大业》里有蒋介石和毛泽东举杯的一幕,那两个真实的红酒杯踪迹何在?蒋介石是失意而不保留,还是大意而不保留?尽管这些实物已不可寻,但其中对权力的揭示,对人性的赞扬,对未来的肯定,对和平的希望,都通过饭局文化这道剪影流传至今。

诚如日本著名学者沟口雄三所预言的一样,中国正在亚洲,乃至世界崛起,正在寻求解决自己的独特性问题。中国的人情传统,怎样在现代社会和现代规则中处理,这是一个有趣的考题。而回顾“饭局文化”至少能告诉我们,这是我们传统的一部分,理应在珍视中改善。

相关链接

最斗气的饭局

公元前605年——这个时间可远远早于“鸿门宴”,郑灵公姬子夷得到一只大鼋(音同原,淡水龟鳖的一种),吩咐厨房烹饪成羹,准备作为大宴群臣的一道菜肴。大臣公子宋在厨房见到正在烹饪的大鼋后,向同僚夸口说,自己每次食指大动都能吃到美味,这次也不例外。公子宋的大话不小心被郑灵公听到,出于恶作剧的心理,郑灵公故意在宴会上不分鼋羹给公子宋,并嘲笑说“你食指大动灵验与否还得看我赏脸不赏脸”。公子宋顿觉脸上无光,竟然不顾君臣之礼,走到盛放鼋羹的鼎前,用食指蘸了一点放进嘴里,说:“我这不是灵验了吗?”然后,他不辞而别。君臣两人因为一口羹彼此认为对方无礼,都动了杀心。最后,公子宋先下手为强杀死郑灵公,但是自己也在不久后被人讨伐而死。

最找茬的饭局

西汉景帝年间,大将周亚夫因平定七国之乱,声名显赫。他性格强势,汉景帝总担心自己死后,年幼的太子刘彻管不住周亚夫,周亚夫很可能会谋反。有一次,为了试探周亚夫的性格是否有所收敛,汉景帝请周亚夫吃饭。周亚夫来到皇宫,看到自己桌上只有一整块没切开的肉,没有筷子,就很不开心地叫仆役取餐具。按照汉朝礼制,皇帝赐宴,是什么就吃什么,没工具也得吃,反正臣子是不能挑的。汉景帝笑着说:“莫非你不高兴吗?”周亚夫虽不情愿,但自知失礼,只得下跪请罪。汉景帝刚说了“起”,周亚夫就头也不回地径直出宫了。周亚夫走后,汉景帝叹息说:“这种人怎么能辅佐少主呢?”随后,汉景帝找了一个莫须有的罪名,杀了周亚夫。

最血腥的饭局

中国历史上最血腥的饭局,莫过于唐末宣武节度使朱全忠为晋王李克用所设的“感恩宴”。

朱全忠本是黄巢部将,后投降唐朝,遭到黄巢围困。情急之下,他向李克用求兵,并在李克用的帮助下消灭了黄巢余部。其实,朱李二人素来不睦,朱全忠惟恐李克用成为自己的绊脚石,就“设局”以感谢之名邀请李克用赴宴。李克用觉得自己刚救过对方,怎么也不会这么快翻脸吧?便坦然前往朱全忠盘踞的汴州城赴宴。结果他在席间大醉,不得不留宿上源驿站。

当晚,朱全忠亲自带兵围攻上源驿站,放火烧屋,大醉的李克用被部下用冷水泼醒,仓皇跳墙逃跑。但其部下300多人,包括朝廷派出的监军陈景思都死于这场血腥的饭局。

这顿饭之后,两家结下血海深仇。朱全忠屡屡进攻李克用,屡战屡败的李克用郁闷而死;李克用的儿子李存勖继晋王位后,多次打败朱全忠,最终灭了朱全忠篡唐所建立的后梁,继位的朱全忠之子自杀。一场饭局,开启了一段漫长而血腥的混战历史。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇