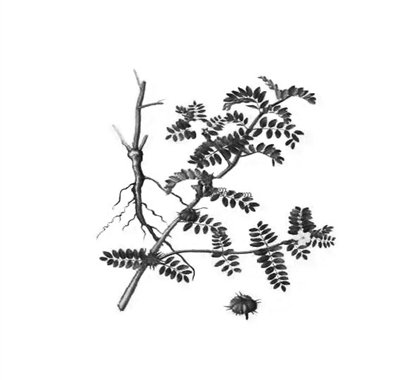

蒺藜,草本植物,生于田埂地头。豆粒大果实浑身长刺,儿时光脚踩上,疼得呲牙咧嘴。谜语“南来的,北往的,俺在地里生长的,踩俺一脚不吱声,你的嘴里直咕哝”,谜底即“蒺藜”。此物虽不受待见,但入中药,有“降压、抗心肌缺血,延缓衰老,增强性功能”等功效,也有“平肝解郁,活血祛风,明目,止痒”之说。杂文,浑身长刺,针砭时弊,刺贪刺虐,祛邪扶正,极似蒺藜。

以鲁迅“必须是匕首,是投枪”为特征的现代杂文,是继汉赋唐诗宋词元曲明清小说之后,民国时期一枝独秀的文学样式,也是现代文学中具有创新意义的新品。除奠基者鲁迅外,先后出现了刘半农、胡适、林语堂、瞿秋白、夏衍、曹聚仁、聂绀弩、邵荃麟以及后来的徐懋庸、唐弢、曾严秀、邵燕祥等一大批杂文大家及优秀作品,不仅为时代所需,也为大众喜爱。

杂文的战斗性及其益世功能得到社会认可。鲁迅的杂文被誉为“像投枪,像匕首,直刺向黑暗势力”;邓拓《一个鸡蛋的家当》讽刺了“大跃进”运动“用空想代替现实的荒唐”。算起来,自1918年鲁迅发表系列杂文《随感录》,经过半个多世纪,及至1988年廖沫沙在《我与杂文》中,把杂文的性质和作用概括为四个名词:“投枪,匕首,银针,解剖刀”。杂文的蒺藜品相,就愈见丰满了。鄙人研读了数十位知名杂文家及其作品后,曾写了《杂文有尖才是针》一文,探讨杂文的锋芒。

任何事物的发展都不是直线上升的。近年来,杂文式微,园地荒芜,作者流失,有灵魂、风骨的杂文少了,而无病呻吟文、正确废话文、心灵鸡汤文、闲言反刍文、狗带嚼子文、鼠屎烟花文,纷纷然沐猴而冠,坐在杂文的小马扎上。

然而,杂文星空依然闪烁。除了卓尔不群的杂文作家及其佳作,杂文阵地也愈加坚固。《讽刺与幽默·众生相》彰善瘅恶四十余载,剖析丑陋百态刀刀见灵魂并呈讽谐之慧美;《杂文月刊》原创版、文摘版合二为一,愈显“专业唯一”“高大上”之雄气;《前线·燕山札记》赓续“三家村”遗风,当代杂文精神老窝儿薪火传承;《北京日报·北京杂文》20世纪80年代至今每月一版不间断,高昂龙头披荆斩棘勇向前;《上海法治报》“芳草园”改为“法治随笔”专发杂文,越来越兴旺;《联谊报·浙江潮》钱塘潮涌推波助澜,后浪推前浪;还有一颗耀眼的新星,那就是《义乌商报·群言堂》,是“透着义乌精神的‘一畦蒺藜’。”

“千夫诺诺,不如一士谔谔”,“蒺藜”小如豆,刺如针,麻辣如椒,功效如药;“蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆”,蓬勃旺盛,倔强峥嵘。