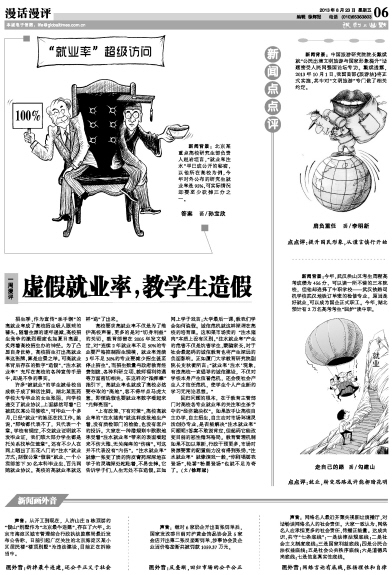

招生季,作为宣传“杀手锏”的高就业率成了高校招生吸人眼球的噱头。随着生源的逐年递减,高校招生竞争的激烈程度也如夏日高温,炙烤着高校招生办的神经。为了凸显自身优势,高校招生打出高就业率这张牌,算是应景之举。可高就业率背后存在的数字“造假”,“注水就业率”充斥在高校的各种宣传手册中,却是不争的事实。

许多“被就业”的学生被母校当成棋子成了鲜活注脚。湖北某医药学校大专毕业的女生张丽,向学校递交了就业协议,上面赫然写着“已被武汉某公司接收”,可毕业一个多月,已经“就业”的她还在找工作。她说,“那啥都代表不了,只代表一个章。学校有规定,不交就业证明就不发毕业证,我们班大部分学生都是托关系找单位盖章”。还有不少人在网上晒出了五花八门的“注水”就业方式:刻假公章“假装”就业、一个小卖部签下30名本科毕业生、百元网购就业协议。高校的高就业率就这样“造”了出来。

高校要求高就业率不仅是为了维护高校声誉,更多的是对“切身利益”的关切。教育部曾在2005年发文规定,对“连续2年就业率不足50%的专业要严格控制招生规模,就业率连续3年不足30%的专业要减少招生甚至停止招生”。而招生数量与政府教育经费划拨、各种科研立项、教师福利待遇等方面密切相关。在这样的“指挥棒”指引下,高就业率也就成了高校必然要夺取的“高地”,容不得半点马虎大意,即便造假也要就业率数字看起来“光鲜亮丽”。

“上有政策、下有对策”,高校高就业率的“注水猪肉”就这样成批地生产着,没有质检部门的检验,也没有客户的投诉。大家在一种潜规则中默默地承受着“注水就业率”带来的表面看起来不伤大雅、无关痛痒的“伤痛”。可这并不代表没有“内伤”。“注水就业率”就像一张变了质的狗皮膏药深深地在学子的灵魂深处粘贴着,不易去掉。它告诉学子们,人生无处不在造假。正如网上学子戏言:大学最后一课,教我们学会如何造假。诚信危机就这样深埋在高校的培育里。这和菜市场卖的“注水猪肉”本质上没有区别。“注水就业率”产生的危害不仅是坑害学生,蒙骗家长,对于社会最起码的诚信教育也将产生深远的负面影响。正如厦门大学教育研究院副院长史秋衡所言:“就业率‘注水’现象,有违高校一直倡导的诚信建设,不仅对学校本身产生信誉危机,还会使社会产生人才信任危机,使学生个人产生新的学习无用论思想。”

回归问题的根本,在于教育主管部门对高校各专业就业率的关注和生杀予夺的“经济裁决权”。如果放手让高校自主办学,自主招生,自主应对市场环境灵活创办专业,是否能解决“注水就业率”问题呢?答案不敢说肯定,但起码它能改变目前的恶性循环格局。教育管理机制如果不加以革新,行政干预更多,市场对资源要素的配置能力没有得到张扬,“注水就业率”就像演戏一般,“你刚唱罢我登场”,轮番“粉墨登场”也就不足为奇了。

(文/徐辉冠)

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制