酷暑之下,最惬意的事莫过于一家老小或呼朋引伴到影院吹着空调看电影,多年以来的事实已证明,该时段是电影票房井喷的黄金期。那么,为什么本该火得一塌糊涂的“暑期档”会在今年变得如此疲软?而国产电影又是缘何将一手“好牌”打烂?

IP+明星≠票房保证

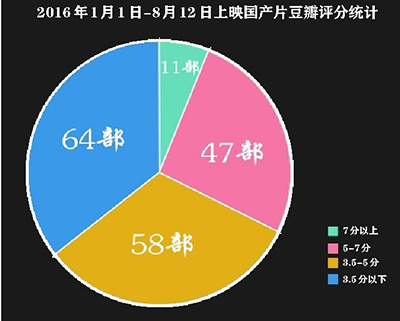

先来看一组数据:2016年7月,全国电影总票房共计45.1亿元,同比下降约18.2%,这是近五年来中国电影“暑期档”首次出现负增长;同样,8月的成绩也不甚亮眼,截至记者发稿前,全国票房仅为20.1亿元。

近期最火的电影莫过于《盗墓笔记》,选在暑期黄金档上映,又有多部盗墓题材的小说、电影、影视剧做市场预热,当红小生鹿晗、井柏然联袂主演,可谓占尽天时、地利、人和。然而,以电影上映10天为一个统计周期,10天的票房突破8亿大关,看似“大捷”,但是对比去年的《鬼吹灯之寻龙诀》10天11亿的票房来说,还是暗淡了不少。

同样改编自火爆的盗墓题材小说,时隔仅一年,IP电影的魅力就已经大打折扣了吗?可能还有人不懂“IP电影”是什么,简而言之就是“改编”而来的电影。改编的对象可能是游戏、小说、漫画、歌曲、综艺节目等等,只要它们身上有“故事”,或者它们本身就是故事,那就有“改编”它们的价值。如鬼吹灯系列、盗墓笔记系列都有着好几亿的小说读者,如若改编成电影成功的话,这些读者都有可能成为潜在的票房贡献者。

然而,大纲毕竟不是剧本,粉丝也未必能转化成观众。对于盗墓类IP的过度开发,可能也会导致了观众的审美疲劳。而越来越严重的同质化会加速一个IP的衰竭。电影创作有着自身的规律,不是靠千篇一律的“大IP+大明星”就能流水生产的,今年的票房就是粉丝们消化不良的表现。

阅文集团CEO吴文辉坦言:“什么是真正的IP?一首歌,一个网红,唐诗宋词算不算?电视剧算不算?一部电影算不算?还是说只要拍成了电视和电影就算呢?我想一个IP并不是简简单单的一个电视剧、一首歌、一个人物形象,真正的IP是人心灵中最深的烙印,它是真正溶于血脉、溶于心灵的。”

去年“暑期档”票房为何能一路高歌?关键在于有优秀作品担纲、唱主角。如《捉妖记》《大圣归来》等影片,无论主题设计还是拍摄制作,都有许多让观众耳目一新之处。反观今年“暑期档”,不少影片无新意亮点可言,却试图靠卖情怀、炒冷饭,甚至靠几个“小鲜肉”托起收视率,自然激不起影迷的欲望、冲动。

在对国产IP电影梳理的过程中,记者发现,IP电影的类型过分僵化。以《盗墓笔记》为代表的盗墓片,以《致青春》为代表的青春片,以《滚蛋吧,肿瘤君》为代表的漫改片等等,在改编和后续的内容挖掘上出现严重的生搬硬套,不论题材还是体裁,都缺乏量身定制的内容制作和营销手段,单纯依靠成熟的粉丝体系和类型片手法,辅以大明星阵容,严重缺乏创新。而综艺IP电影,从早前的《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》到今年的《极限挑战》《好声音为你转身》,经历了6.9亿到1.2亿的惨败,可能就此宣告综艺IP电影的死刑。

提到IP,不得不提及文化内涵,说起电影的文化内涵,导演谢飞表示,目前中国电影市场的商业片大多文化档次较低,中国电影的品味有待提高。他认为,电影作品的文化价值、艺术价值应当有所提升,要有好的人文素质,延续中国电影传统的批判现实主义风格。同时谢飞指出,中国电影的另一个问题就是要提高年轻一代文化影视水平,在他看来,影视制作的基本技术发展到今天,应该像绘画、音乐、美育教育课程进入中学课堂,未来都应该用影视基本技术表达自我,记录动作,研究制作。“影视是一种语言,是一种交流的工具。应该让中国未来的青年人,影视制作能力加强,文化水平提高,鉴赏力提高。不是今天拍一个好片让他们进电影院,而是从中小学教育就做起来,中国电影才有未来。”

切勿急功近利

“我鼓励年轻人不要太急功近利,花花世界有很多诱惑,很多东西不是触手可及的,电影世界是一样的道理。现在医学很发达,我们活那么长,急什么呢?明星很吸引人,大家爱看八卦,这无可厚非,能把电影炒热。但是作为电影人,自己心里面要有数,最后看的是他们打动人心的品质,思想也好,感情起伏也好。因为人不是看两三分钟的MTV。”享誉国际盛名的导演李安在2016年上海电影节上表明,做电影,不能急功近利。

显然,《夏有乔木 雅望天堂》《致青春·原来你还在这里》等国产IP电影惨烈的票房成绩表明,“IP+明星”不太好使了,但这其中最主要的原因还是急于赚钱,急功近利。讲故事的能力越来越差,但是圈钱的野心却越来越大。网络剧和网络小说的确在一段时间内取得了商业上的成功,但是一些通俗文化,甚至是庸俗文化经不起时间的历练。

影视行业里,几乎所有的公司都把IP挂在嘴边,其中一些新入行的资本和公司则对买IP、卖IP电影显得尤为迫切。北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示,除了今年正好是个好片少的“小年”之外,更主要的原因是目前国内电影行业本身向钱看的心态所致,“前两年电影行业特别火,带动了特别多电影业外的投资,但是这些投资里,很大一部分是抱着赚快钱的心态进来的,导致现在国内许多影片‘段子化、娱乐化’的迎合心态非常明显,国内影片整体受商业驱动过于明显,整体都在走一个下坡路。”

“谈及IP,言必谈钱”。在资本眼里,与电影本身是否优秀相比,利润才是最重要的。所以,IP影视热中,银幕上出现匪夷所思的IP也不足为奇。最让人担忧的是,在这种逐利投机的心态推动下,IP电影会不会变成和其他文化含量很低的产品一样,在各个院线上进进出出,只为圈钱套现,然后又美其名曰这是市场的力量。

影视领域中,原创匮乏、创新乏力已是现实短板。IP电影热的出现,一定程度上改变了电影导演主导的现状,大众完全可以参与其中。中国电影产业研究院副院长马同斌在接受中国城市报记者采访时表示:“这种创作模式的改变无疑是一种创新,但这种创新如果被逐利的投机资本所绑架,则有可能更加伤害本已脆弱的‘原创创新’。IP热的出现不是坏事,我们没必要抵触IP影视攻城略地,但却应该警惕它们靠‘噱头’制造泡沫。没有脚踏实地的心态,任何模式的创新恐怕都行之不远。”

“优秀的小说和优秀的电影之间,还差着一个优秀的编剧”。擅长写伦理、宫廷题材的大有人在,会写文艺小说的也是一捞一大把。所有人都倾尽全力写这方面题材的文学作品,但又总讲不好故事。然而,消费者十分聪明,不好看便不买账。因此,好不容易有了好的奇幻、科幻题材,又面临了不会讲故事的尴尬。

IP打造的是一种影视的手段,而他本身并不是影视,如果非要把文学、电影、游戏等盲目的揉杂在一起,出来的结果肯定是不伦不类的。同样盲目的开发IP也就会出来不伦不类的作品。选择IP作品需要谨慎挑选,改编IP作品需要按照电影创作自有的规律进行。酝酿越久的文学作品,越需要斟酌对待。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制