2015年9月3日是国家标准委(SAC)关于对《智慧城市 评价模型及基础评价指标体系》(下文简称《标准》)等11项拟立项国家标准项目公开征求意见的截止时间。自8月20日公开征求意见以来,引发业界的高度关注并发出各种不同声音,中国城市报记者约请三位业界嘉宾各表己见,见仁见智。

标准介绍

国家标准委(SAC)关于对《智慧城市 评价模型及基础评价指标体系》等11项拟立项国家标准项目如下:

1)智慧城市 评价模型及基础评价指标体系 第1部分:总体框架;

2)智慧城市 评价模型及基础评价指标体系 第2部分:分项评价指标制定总体要求;

3)智慧城市 跨系统信息交互 第1部分:总体框架;

4)智慧城市 跨系统信息交互 第2部分:技术要求及测试规范;

5)智慧城市 跨系统信息交互 第3部分:接口协议及测试规范;

6)智慧城市 数据融合 第3部分:数据采集规范;

7)智慧城市 数据融合 第4部分:开放共享要求;

8)智慧城市 城市运营中心 第1部分:指挥中心建设框架及要求;

9)智慧城市 智慧医疗 第2部分:移动健康;

10)智慧城市 时空信息基础设施:基本规定;

11)智慧城市 时空信息基础设施:评价指标体系。

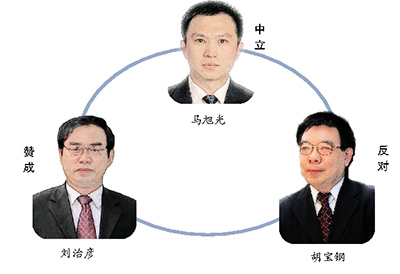

三种声音:

赞成 :中国社会科学院城市信息集成与动态模拟实验室主任、研究员、博导 刘治彦

反对:中国智慧科学研究院院长、全球智慧城市与绿色气候联盟执行主席 胡宝钢

中立:北京易华录信息技术股份有限公司智慧城市BG常务副总裁 马旭光

大势所趋还是大势难料?

赞成:智慧城市是未来城市形态,是基于人类智慧基础之上的智能城市、集约高效城市、创新驱动城市、绿色可持续发展城市等共同有机复合的集成城市,是敏捷高效、智慧创新、绿色永续的城市。主要体现在城市的经济、社会、管理、建筑设施、生态环境等诸多领域的智慧化,可见智慧城市测度指标不同于传统意义上的产品标准,具有综合性、动态性特征,但在一定时期应是客观上存在的。其最大作用是有利于解决智慧城市发展初级阶段,即信息化和智能化阶段所面临的框架统一、平台统一、接口统一、数据标准统一等重要问题,有利于促进智慧城市健康发展。

反对:现在的“互联网、云计算、物联网、大数据等”只是城市智能化一部分。而智慧是产业、文化、科技、网络的融合和集成后所形成的大成智慧,再通过“互联网+”实体产业(城市)的智慧化才能构成智慧城市的初步雏形。可见,智慧城市不是一个具体项目的智能化,而是一个综合系统的智慧化。一个城市智慧和智慧化的过程是定性的、是非线性形态,如果在“智慧”尚不能被定量,“城市”不可能被“量化”的前提下,智慧城市根本不存在《标准》问题。事实上,为一个未知的、不可量化的趋势性行业制定一个《标准》其本身就是一个“伪命题”。

制标潮流能否顺应?

赞成:国际上,ISO、IEC、ITU-T等三大标准化组织以及欧洲、美国、韩国、日本等国的标准化委员组织,都在积极参与和推出自己的智慧城市相关标准。中国在积极参与国际相关标准制定的同时,也在国标委领导下,推动国内相关标准的制定。

反对:无论是现在的政府机构,还是行业专家,都只是过去在某一个领域具备的一些知识和成就,并不具备对“智慧”的判断和预测,况且,到目前为止,世界上也没有一个成功的智慧城市完整案例。如此,智慧城市的《标准》从何而来?

制标会使城市“智慧”释放还是固化?

赞成:在智慧城市建设的初期阶段,科学合理的标准会有利于规避盲目发展,有利于避免不作为和乱作为问题,因此“制标”使城市“智慧”释放应大于“固化”。当然,前提是标准应听取各方面的建议,不仅是技术方面的,也包括经济、社会、城市建设与管理、资源环境等方面专业人士意见,还要听取百姓代表、相关企业的意见,毕竟这是一项综合性的民生工程。而且这一标准也应根据智慧城市发展实际情况不断修改完善,而不是一劳永逸。同时,对于不同类型城市应有不同的侧重点和特色,一些指标要分类制定,不要“千城一面”。

反对:这完全是工业化的思维模式,仅由某些企业和专家主导的《标准》很容易指鹿为马!这样主观臆造的《标准》必然会将智慧城市引入僵化和歧途。试想,如果不是马云先行尝试淘宝电子商务,而是一定要先由政府主导、专家领衔参与制定一个什么《电子商务建设标准》,也许这个标准有了,可“马云们”却没了!其实,智慧城市的核心是移动互联,并形成“去中心化”、“去组织化”的新型商业模式和平台,如果继续沿着工业化思维的路子,对任何事情都习惯性的去做个《标准》,这样的想法本身就已经不智慧了。正所谓“有所无”才能“有所为”!因此,智慧城市建设谨防被《标准》固化,在互联网千变万化的波涛里,谁也不知道明天会出现什么科技将昨天的《标准》取代?“三网融合”的残局历历在目,但愿智慧城市建设不会步其后尘,所谓《标准》不会成为三年以后的笑柄!

智城建设成败关乎《标准》?

反对:互联网和智慧产业发展的现实已经告诉我们,再也不能肆意挥舞《标准》的大棒了。《标准》的出台不仅会限制智慧城市的建设和发展,还会助长一部分人和机构利用《标准》进行新的行业垄断,更会形成腐败的土壤。尤其是面对千变万化的移动互联网,不要说制定一个固定《标准》,也许制定《标准》的人本身都不知道明天被谁跨界和超越!现在已经没有人讨论什么DVD机的《标准》了,也没有人拷贝诺基亚手机的《标准》了;智慧城市建设是否成功其实与《标准》一毛钱关系也没有,智慧城市是一个基于万物互联的综合性系统,这个系统最终“长”成什么样子谁也不知道,更不是一个《标准》可以搞定的。最好的《标准》一定是从一个个的具体项目中“生长”出来的,而不是由某些专家们“一家之言”“编”写出来的!也许对于智慧城市而言,没有《标准》才是最高的《标准》。

赞成:制定智慧城市建设标准,并不等于为执行标准的腐败提供温床。“制标”也不应束缚智慧城市建设的“智慧”,而应有利于“智慧”的释放,这才是制标的根本宗旨和“智慧”。

中立:基于全国200余个试点智慧城市项目的建设实践,易华录认为:由国家权威部门出台智慧城市建设标准确有必要。但从建设实际来看,标准宜粗不宜细。因为从八部委指导意见来看,更加强调智慧城市是一种城市规划、建设、管理和服务智慧化的“新理念”和“新模式”;从全国实践来看,智慧城市建设必须注重因地制宜、“一城一策”,很难形成一个“标准版”的建设方案。因此,标准的制定应充分考虑各地在资源禀赋、比较优势、发展水平和信息化建设基础等方面的差异,重点在建设思路、实施路径和前后效果对比上予以关注,而不是建设内容和实现方法本身。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制