编者按:2024年是常书鸿诞辰120周年、李承仙诞辰100周年,他们的儿子、著名画家常嘉煌在本刊开设专栏“嘉煌说敦煌”,回顾常氏家族的文化苦旅。

在敦煌,自古就有致敬先驱、守护遗产、铭记先辈、尊师重教的优良传统。一代代学者踏沙而行,弘扬优良的传统,赓续古老的文明。20世纪30年代,在常书鸿等人的推动下,“敦煌学”应运而生。1996年,李承仙、常嘉煌母子继承常书鸿遗愿,在甘肃党河开凿现代石窟,完成了延续敦煌文明的又一伟大创举。

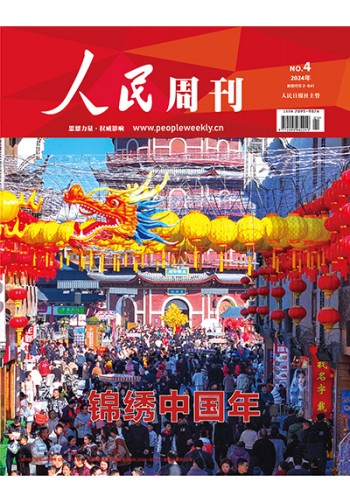

今年春节期间,甘肃敦煌共接待游客45.04万人次,相比2023年增长92.85%,创历史新高。其中,莫高窟单日参观门票连续多天售罄,人气鼎盛、一票难求。

互联网上,国风盛行,网友积极参与“敦煌飞天写真”“穿越敦煌壁画”等话题,平台发起“人人都是AI艺术家”“一秒入敦煌”等热门玩法,解锁流量密码。西北的独特光景、风土人情、历史遗产合力累积为源源不断的文旅资源。如今,“数字敦煌”的表现形式更加成熟多样、丰富多彩,为莫高窟插上科技的翅膀,让古代历史和非遗文化走进现实。传统文化与现代科技交融的年味,将这座丝路名城打造成文旅融合的圣地。不知不觉,“数字敦煌”的缘起,已经是持续半个多世纪的追求与记忆。

海外传来新技艺

数字修复古壁画

1972年4月,父亲常书鸿进京参加首次“中华人民共和国出土文物展览”,在周恩来总理的关怀下,住进北京二里沟国务院招待所。同住的还有贺龙元帅的夫人薛明女士和他们的3个子女、傅抱石的夫人罗时慧女士以及他们的两个女儿,一共3户人家。

这里是原新疆办事处,一座具有伊斯兰风格的小院。历经战火硝烟、时局动荡、妻离子散、“文革”浩劫的父亲,在此获得了久违的闲适与平静。68岁的他,像一艘风雨飘摇的小船,停靠在避风港,修复身心的伤害与病痛。

1965年,时任敦煌文物研究所所长的父亲踌躇满志,计划在国庆前举办大型展览,拍摄彩色纪录片,创作新石窟,召开研讨会、纪念会,为1600岁的莫高窟敬献生日贺礼,向年仅16岁的新中国奉献文化宝藏。不久后,“文革”爆发,风波吹到玉门关,一代“敦煌守护神”沦为“牛鬼蛇神”,直到1971年底,父亲才得以回归敦煌事业。

风雨后的北京,天晴万物新。这期间,父亲领取到扣发多年的工资,生活条件有所改善。客居京华的岁月,他也渐渐走出阴霾。在周恩来总理、国家文物局局长王冶秋等人的特别关照下,父亲拜访名医,接受诊疗。那些年,父亲由于腰椎压缩性骨折,需要常年背负钢背心、拄着双拐才能勉强直立行走,还要长期从事养猪、种树等体力劳动,饱受病痛折磨,身体每况愈下。经过马凤图等多位老医师的悉心治疗,他才逐步摆脱钢背心和拐杖。

社会主义文化建设的高潮时期,文物保护工作面临诸多新的问题。休养生息的日子里,父亲人在北京,心在敦煌。尽管,当时的环境对他并不友善,但很多文艺界人士还是愿意与之来往,为他获取外界信息、关注文化事业带来极大便利。当时我刚满22岁,作为父亲唯一的助理和秘书,时常为他抄写书稿文件,对外交流联络,安排拜访和宴请胡愈之、季羡林、竺可桢、李可染、吴作人、萨空了、夏鼐等长辈。

对海外归来的华侨华人,父亲也都热情接待,向他们打听国外文物保护事业的最新设备与专业技术。1972年底,美籍华人宁辉鄂向父亲介绍了一款名为NECO的扫描喷绘机,将图片输入仪器,即可喷绘大型画面。当天,父亲异常兴奋,他说:“这是革命性的进步,如果相关设备能够引进国内,必将改变人工临摹敦煌壁画的方式!”当时,受国家文物局局长王冶秋推荐,我在故宫出土文物展览学习文物摄影,对影像器材和技术原本就很感兴趣。他们描述的扫描喷绘机,促使我对新兴设备和电子技术产生了愈发强烈的好奇心与探索欲。

在与平山郁夫的对话中,父亲曾称画家临摹古代壁画是一种牺牲:“他们必须隐忍自己的艺术个性和风格,只是利用绘画技巧对壁画进行面对面一丝不苟的拷贝式的临摹。”成长的岁月,我亲眼见证父母那一代负重前行走进敦煌石窟的画家,其中面临的困境与行业的痛点,从一个个小小的问号变成大大的心愿,长成我求学路上持续追寻的风向标。

1984年,受父母嘱咐,我赴日留学,寻找流落海外的中华传统文化,同时密切关注日本在现代科技中与敦煌保护研究相关的技术。

1990年,日本东海大学计算机研究所对法隆寺的一幅壁画进行修复,运用现代科学技术成功复原古代文化遗产。这一活动被媒体报道,让我特别关注。我将当天的新闻报纸和视频录像带带回北京,向父亲母亲报告。父亲看完立即抓起电话打给姐姐常沙娜,“现在有一种计算机技术,可以对敦煌壁画进行修复和复原,嘉煌会去向你详细报告”。

第二天,我带上资料前往中央工艺美术学院(清华美术学院前身),向姐姐常沙娜报告相关情况。姐姐迅速召开会议,成立工作小组,并邀请中国科学院计算机研究所的专家参会。

在我的建议下,工作小组以敦煌第57窟的《美人菩萨》为范本,将壁画拍成照片,输入电脑进行修复。根据当时的条件,确保壁画精细修改、清晰还原,需要准备几百兆硬盘。

上世纪90年代,硬盘造价昂贵,科研小组难以临时追加经费。我用在日本卖画所得的9000多元人民币,为这项工程购置了硬盘。

修复后的《美人菩萨》惊艳了所有人。父亲和母亲特邀浙江大学计算机专家潘云鹤、计算机教师鲁东明到家中做客,专门向他们请教计算机的图案处理,希望获得更多专业人才与技术的支持,探索文化与科技的跨界合作,探讨用现代设备和技术修复敦煌壁画的更大可能。

文保工作再上新台阶

父母的梦想照进现实

技术进步、科学创新,社会经济飞速发展,国民文化素养日渐增强,全面促进了我国文物保护工作的开展。上世纪80年代以来,我国先后颁布实施文物保护法,加入《保护世界文化和自然遗产公约》,发出《关于进一步加强文物工作的通知》,加入联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》……文物保护事业伴随着改革开放的春风打开国际视野,法律体系日趋完善,人力物力财力投入持续增加。

在父亲母亲的积极推动下,浙江大学与中央工艺美术学院联合成立科研小组,申报国家自然科学基金项目,之后又与敦煌研究院合作,寻求人才、设备、技术与资金的广泛支持,开展文物数字化实践探索工作,为我国的文物数字化技术进步作出了贡献。

2002年春天,母亲收到文物保护工作组专家李华的邮件,他们承担的研究项目已由国家文物局验收,用计算机完成了一个三维模型,通过电脑就能看到敦煌第220窟的真实场景,任何角度、任何距离都能看得一清二楚。此时,母亲罹患癌症,但仍带病守护敦煌,常在病床上构思画图,指导我进行当代石窟第一号洞窟穹顶壁画的设计。

我与西南师范大学美术学院李白玲教授团队开展合作,用计算机把唐代方形藻井图案变成圆形的图案,再用投影仪投射到圆形穹顶进行勾线工作。实验取得圆满成功后,我立即给母亲打电话。她对此表达了支持与认可,勉励我说,“现代石窟就要用现代的手段、现代的方法来进行”。

没有想到,这次通话是我与母亲的最后一次谈话。当我安排好工作乘机飞回北京,带着电脑赶到医院时,看见母亲面色很差,我说:“妈妈您今天累了,我明天再向您汇报数字投影的情况。”然而,就在当天晚上,母亲病危昏迷,已经无法说话了。

我悔恨没能早一天回到北京,但为时已晚。关于敦煌的数字化蓝图逐渐清晰,母亲的昏迷却一直持续到她生命的最后时刻。

2004年,就在母亲去世后的第一年,为纪念父亲诞辰百年,我回到敦煌,将父亲母亲的画作《敦煌飞天》经过数字化处理后,用投影仪投射到党河石窟对面的绝壁上,顺利完成了放稿勾线,与中央美术学院师生合作绘制了中国第一幅用数字投影创作的巨型自然岩体壁画。同时,为实现父亲母亲半个世纪以来“再现唐代灿烂辉煌艺术”的夙愿,我开始尝试用数字技术对古代石窟进行复原,建造当代石窟——党河石窟,开启了从古代到未来的艺术传承与拓展之路。

在老一辈“敦煌守护人”的引领和熏陶下,新时代各领域的文化爱好者、中青年学者和专家正以全新的技术和智慧推动敦煌的文物保护工作开启新局面。父亲和母亲的教诲,也促使我逐渐形成用现代思维方式和手段来完成对古代艺术传承的世界观和方法论。

薪火相传。远古的石窟接入数字技术,西北的荒漠赓续着希望与梦想,敦煌壁画的修复工作进入新阶段。

今天,数码技术登峰造极,很多想象不到的新技术、新工艺、新材料层出不穷,用于敦煌的保护和开发工作,让广大游客通过互联网就能穿越千年,让千年壁画获得数字化档案而永久流传。父母之梦、毕生所求,终于从想象照进现实,实现老一辈敦煌守护者和新一代敦煌继承者们的心愿。