在我看来,小说,要求写的人和读的人,以轻如鸿毛的策略,处理重于泰山的文本。

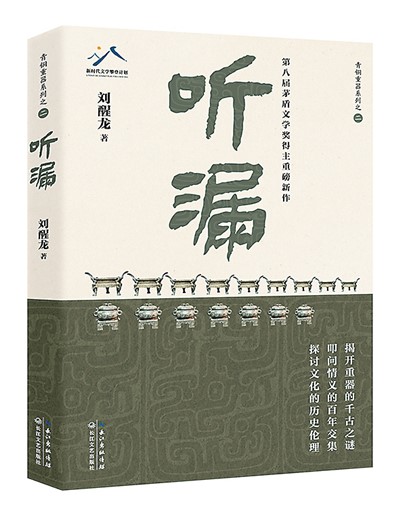

2004年,我第一次接触到国宝级青铜重器曾侯乙尊盘,心中即刻闪出一道文学的灵光。10年后的2014年,我以曾侯乙尊盘为素材创作的长篇小说《蟠虺》出版。从《蟠虺》到新近完成的写九鼎七簋的《听漏》(长江文艺出版社),刚好又用了10年。前10年中,曾侯乙尊盘还是“大冷”的模样,陈列在“大热”的曾侯乙编钟旁,少有人问津。后10年中,考古界的几位朋友,轮流出主意,建议我写过“冷”的,再写写“热”的,接下来应该写那赫赫有名的曾侯乙编钟。

2022年秋天,我在汉阳鲁迅书店,遇见时任湖北省博物馆馆长的方勤,听说我在写比当年的曾侯乙尊盘更加冷僻的九鼎七簋,他就从专业角度发问:湖北省博物馆里还有一套完整的九鼎八簋,为何要写残缺不全的九鼎七簋?对此,我不无玩笑地解释说,1966年在湖北京山出土的有史以来第一套完整的9只列鼎,一时间轰动文化界,但在礼制上与其相配的簋,只有7只,令人百思不得其解。这缺少的一只簋,是后来因故丢失,还是根本就不曾有过?这与生俱来的悬念,如同历史留下一支神来之笔,只要掌握好,对写作来说不算是事半功倍,至少也能得近水楼台之便。

20年前初见曾侯乙尊盘,令我怦然心动,忽然得到依它可以写成一部长篇小说的暗示。依此暗示写成的《蟠虺》在湖北省博物馆举行首发式时,方勤馆长经过再三确认才透露,正好是《蟠虺》付印的那个时间段,考古队员将《蟠虺》中假设的“曾侯丙”发掘出来了。基于这不同寻常的缘分,在场的人不约而同地提议,何不再写一部“青铜重器之二”。这话在心里搁了两年,一次在家里与孩子们聊起记忆中的听漏工,灵感来了。那是前些年听车载电台说的,在上海市自来水公司有十几位听漏工,每到夜深人静之际,就会手拿一根铁棒,趴在老旧的石库门地面上,聆听地底下自来水管可能出现的漏水声。说完这些,自己就怔住了,随后便告诉孩子们:“青铜重器之二”可以写了。说完,我打开电脑,新建了一个文档,在上面敲出“听漏”二字。

自从与家人说了这独一无二的听漏工,孩子们每隔一阵就问,什么时候开始写《听漏》呀?2022年秋天,我终于正式动笔,最开心的不是作为写作者的自己,而是从本科生变成博士生,从中学生变成硕士生的孩子们。多年的积累,使得开头部分进展顺利。到12月中旬,就已经写了近10万字。没想到,疾病的威胁正在逼近,一场大病让我在医院一待就是21天。出院后,在家静养的半年里,与文学相关的一切都被抛得无影无踪,直到2023年夏天,同家人们一道到英山县桃花冲顶上的小岐岭避暑,我才又将电脑打开,继续写作《听漏》。

现实生活虽然不是对文学的唯一恩泽,却是恩泽的最大源泉。

《听漏》中有一句话,“以考古形式发现的东西,如果没有进一步完善人的精神生活,就与挖出来的破铜烂铁没有太大区别。”这句话对以文学名义进行的写作具有同等意义。这话明里是说考古,其实是指包括治病在内的人的一切行为。作为个人大病一场后应当如此,作为社会渡过一场劫难后也应当如此。

秋天,我在位于武汉南郊的房子里独自待了整整4个月,一边写《听漏》,一边打理自家的菜地与花木,直到年末的最后一天,约40万字的初稿大体完成,才回到市中心的住所过冬。从寒冷的程度来判断,元旦前后,才是武汉冬天的起始。无论是在郊区写初稿,还是回到市中心修改第二稿和第三稿,我似乎更惦记自己亲手种下的蔬菜,还有朋友千里迢迢寄来的黑牡丹等花卉。只要一想起它们,哪怕最需要一气呵成的段落,我也会毫不犹豫地暂时放下,去到菜地或者花园,小心翼翼地将其伺候好了,才重新捡起丢在键盘上的灵感。

从事写作多年,从青年作家熬成别人嘴里的“老作家”,真正在写作过程中感受到美妙趣味,这还是第一次。从菜园回到书房,或者从书房进到菜园,反反复复、来来回回之后,我将这种从未有过的反应称之为激情,而且是一种与愤世嫉俗完全不同却更靠谱的激情。

这个冬天实在太厉害,接连两场冻雨,将市中心的大树折断了许多。那些四季常绿的冬青叶片、正在含苞待放的茶花,全部冻成琥珀模样。凝思修改《听漏》时,隔着双层玻璃也能听见,仿佛人间炸裂一样的声响。待起身开门观看,又会轻易地被那些挂在树叶和花苞上水晶吊坠般的冰凌长久地吸引。冰封的街道能够通行后,我立即驾车来到汤逊湖边,看望与《听漏》一起生长的作为食物和风景的植物。一向不畏严寒的菠菜和洪山菜臺等,全被严寒摧残得如同烤烟烟叶。仅仅半个月,所有这些又都恢复了生机。回头想想《听漏》之人,《听漏》之事,居然也与这般景象八九不离十。正如严冬自有与众不同的严冬之美,谁曾料到,那些盗墓丑行会变成《听漏》里的趣话,就像撒在菜地中自然发酵的饼料,臭则臭矣,却成全了正在生长的蔬菜,使其成为烟火人间的美味。

10年前,我的“青铜重器之一”《蟠虺》出版后不久,时逢国庆,方勤馆长突然邀请我到枣阳一处考古发掘现场,用极富诱惑的语气表示,他预感到今天下午那里会挖出重要器物。几小时后,当我们抵达现场时,真的赶上一只青铜鼎刚刚露出鼎耳。经过一番按部就班的操作,一只典型的楚鼎出现在世人面前。方勤馆长用竹签剔去楚鼎底部的一块泥土,随口来了一句:这是实用器。意思是,这是楚鼎的主人用于日常烹饪的器皿。在方勤指点下,我第一次亲眼看见残留在楚鼎上的3000年前的人间烟火,头一回感觉到威严的青铜重器也可以无比亲和。

“一个人如果用自个时代的眼光去看石器时代,用咀嚼山珍海味的牙齿去品鉴原始社会的茹毛饮血,一定是当今地球上最没出息的笨蛋。”写《听漏》时构思的这句话,原本是反着说的,还没动手写出来,我就想明白了,生命的意义不在于苛求别人,重在对自身缺陷的发现与弥补。接下来便自然而然地涌出几句话:“在历史面前,最能体现王者之气的青铜重器非鼎簋莫属。在辉煌的朝代,青铜鼎簋会让这种辉煌更加灿烂。在衰竭的王朝,青铜鼎簋会将这种衰竭衬托得更加残败。”从《蟠虺》到《听漏》,关于“青铜重器”的长篇小说我已经写了两部,差不多70万字,直到写出这几句话来,才对“青铜重器”有了较深的体察。正如自己在经历过2022岁末、2023年初的那场疾病,才对文学创作与垦荒种菜的关系心有所得。那种到死也要显示尊贵,被称为明器的青铜重器,除了随葬于地下再无其他用途,3000年前不是激情的产物,3000年后更是激情的弃物。与青铜重器不只是青铜重器本身一样,小说写到后来,不再是围绕文字打转,也不是用文字与为了吃喝拉撒的事物作半推半就的交换,一定是笔下的文字与自己感知的肉体灵魂产生美妙交融——唯有这种你中有我、我中有你的交融,才可以称之为激情。

人们早已熟知曾侯乙编钟,后来又熟悉了曾侯乙尊盘,藏在博物馆幽深处的九鼎七簋迟早也会被人熟悉,熟悉与不熟悉的青铜重器,面孔看上去无一不是冷冰冰的,实际上,激情才是它们在历史中安身立命的根本。无论是写作者还是别的什么人,能够感受到藏在它们身后的激情是一种幸运。生活之于文学也是如此,可以说激情需要扛起一座大山,也可以说激情能够怀抱一片大海,还可以说一个人的激情纵然达不到面向整个人类,至少也是一个族群一个社会的理性与感性的共振。激情贮存在我们的骨子里,唯有真实可感地承担和行动,激情的能量才有可能爆发。

(作者系中国作协小说委员会副主任、湖北省文联名誉主席)