量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地加快建设,各类先进生产要素加速向科创“高地”集结……最近,安徽省合肥市频频传出创新捷报。2024年一季度,合肥高技术制造业增加值增长42.4%,同比提高7.5个百分点,新能源汽车产量增长28.8%,集成电路出口增长31.4%,新质生产力加快成长。

打造科技创新策源地,是安徽打造“三地一区”(科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地和经济社会发展全面绿色转型区)摆在第一位的任务。在5月16日国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,安徽省委副书记、省长王清宪说:“我们有信心打造这样一个科技创新的策源地,这个信心来自我们拥有的科技创新的实力和正在不断深化的科技体制机制改革。”合肥在科创领域的成功“出圈”和“科里科气”形象的成功树立,正是这个信心的具体体现。

合肥在科创领域成就突出的背后有何绝招?5月29日,记者来到合肥,实地探访这块创新高地的成功秘诀。

知己:

“高山流水”带来“科里科气”

最近,“科里科气”成了合肥人的新口头禅。

而“科里科气”最早来自中国科学技术大学(以下简称“中国科大”)学生们写的一首歌。

多年来,合肥与中国科大互为知己、高山流水的知音之谊,一直为人津津乐道。合肥科技突飞猛进的背后,少不了中国科大支持。而中国量子计算机的首次大规模、长时间向全球开放,便是其中之一。

“同学们,我们面前的这个‘大家伙’就是中国第三代自主超导量子计算机‘本源悟空’。它的名字来自于中国神话故事里的孙悟空,传说孙悟空有72变,而量子计算机‘本源悟空’有72量子计算比特,寓意中国自主量子计算机如孙悟空般强大。这台量子计算机,是中国三代科学家奋斗数十年的结果。”

6月1日,由安徽省少工委、安徽省量子计算工程研究中心联合举办的首次“中国自主量子计算机群开放授课活动”,在中国首家量子计算公司——本源量子核心实验室举行。

在现场,本报记者看到,在“本源悟空”等5台中国自主超导量子计算机群前,“本源悟空”硬件研制团队负责人孔伟成用通俗易懂的语言向青少年“翻译”高深的量子计算知识,讲解了中国为什么要有自己的量子计算机,为什么关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,鼓励小朋友们从小努力学习科技知识,树立科技自立自强志向,将来用科技报效祖国。

今年1月,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行,标志着中国自主超导量子计算机制造链在合肥成链。截至6月17日,“本源悟空”已吸引全球范围内124个国家逾1053万人次访问,成功完成超23.6万个运算任务。“本源悟空”由本源量子公司研制,其国产化率超过80%。其搭载了中国首条量子芯片生产线上生产的72计算比特量子芯片、中国首套量子计算测控系统、中国首款量子计算机操作系统。

“‘本源悟空’的问世,离不开中国科大的支持,也离不开合肥市政府的帮助。”本源量子副总裁、本源量子云平台负责人赵雪娇对本报记者说,“安徽是中国最先开始量子计算研究及产业化的省份,量子计算机能为培育发展新质生产力提供强大算力支撑,关键核心技术必须牢牢掌握在自己手中。”

除了量子计算机,中国科大与安徽省和合肥市惺惺相惜、共同成长的情谊,也绕不开一座岛——董铺岛。

董铺岛三面环湖,芳草鲜美,绿树成荫。它的另一个名字更为人所熟知——科学岛。

以科学为名,立创新高地。不到3平方公里的科学岛,却是多个国际前沿科研领域的攻“尖”之地,分布着中国科学院7个研究所,在核聚变能源、强磁场、大气光学、抗癌药等方面多次取得重要突破。

在合肥未来大科学城CRAFT“夸父”园区一处高达30余米的宽阔实验车间里,本报记者站在2楼的走廊上,看到一副壮观的“夸父逐日”巨画,在巨画的正下方,是一座超过4层楼高金属构造的“橘子瓣”。

“我们正在绕制世界上最大的超导磁体系统,这个长19.5米、宽11.5米的‘橘子瓣’,是下一代‘人造太阳’——未来中国聚变工程实验堆的核心部件。”中国科学院合肥物质研究院等离子体物理研究所科普主管蔡其敏对本报记者说。

“夸父”的学名叫“聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)”,是为下一代“人造太阳”研制“发动机”的大科学装置。

这一装置被命名为“夸父”,意为致敬中国神话中的人物夸父,胸怀大志、向往光明,不畏艰险追逐天上的太阳。

太阳,普照万物,它的巨大能量来自于内部的核聚变反应,而“人造太阳”是要在地球上实现可控的核聚变反应。有了“人造太阳”,人类就像拥有了一座原料不竭且无污染的发电厂,实现“能源自由”,让地球水清天蓝。

“人造太阳”的研制极其复杂,涵盖“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等多项尖端技术。从上世纪70年代开始,历经几代中国科研工作者接力研发,到2006年,由中国科学院合肥物质研究院等离子体物理研究所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置、世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)全面建成。

EAST历经10余年、12万多次实验,于2023年成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,创造新世界纪录,对探索前沿物理、实现聚变发电具有重要意义。

中国科学院合肥物质研究院等离子体物理研究所副所长徐国盛对本报记者说,基于几代人的持续学习、研究、创造,EAST的国产化率超95%,关键设备、材料实现自主研发,而“夸父”的国产化率将提升到100%。

在“夸父”宽阔的厂房里,来自170余家国内外合作单位的1000多名建设者正奋力攻关一系列科研与工程技术难题,力争实现这些目标——国际上时间最长的百秒量级强流负离子束引出;运行温度最高、研究功能最完备的锂铅实验平台……

目前,“夸父”的建设进一步提速,科研人员凝心聚力,计划于2025年底全面建成国际磁约束聚变领域参数最高、功能最完备的研究平台。

“科研需要集中力量、集中建设、集中攻关。”蔡其敏对本报记者说,大科学装置需要长时间积累,而合肥积累了几代人,为了一个先进项目能持续投入数十年。

生态:

“科大硅谷”成为英才乐园

“厚植创新生态,感召五洲英才”,近年来,在合肥,掌握核心技术、创业于“科大硅谷”的科技人才正集聚成势。

2022年6月13日,安徽印发《“科大硅谷”建设实施方案》,在合肥划出一片“试验田”,大刀阔斧进行科技体制机制的创新改革。通过“精准滴灌”,“科大硅谷”为汇聚于此的人才团队或企业提供创业、金融、管理等全生命周期“一站式”服务。

“科大硅谷”提出构建“团队+基金+载体”的创新单元运营模式,将高品质的综合性孵化载体,细分成一个个单元,引入细分行业领域专业孵化器,借助基金等资本运作,深入企业内部进行孵化。

进入大众视野两年间,“科大硅谷”集聚创新型企业1391家,成为科创人才的乐园。

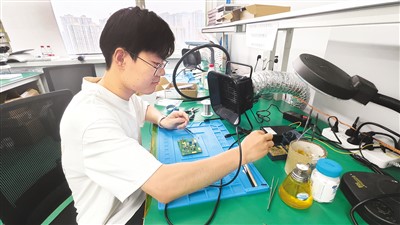

5月30日,记者走进中国科大先研院的合肥乘翎微电子公司(简称“乘翎微电子”),看到负责人许伟伟正带着团队进行高性能电源管理芯片的测试。电源管理芯片是电子设备的“心脏”,乘翎微电子抓住光伏、智算中心、新能源汽车等战略性新兴产业崛起的契机,针对中高端领域电源管理的需求,开发可靠、高效、节能的原创性电源管理芯片。“我们要打造出全球领先的芯片设计公司。”许伟伟说。

2022年,许伟伟带上家人,踏上合肥的土地,这是他们第一次来到这座城市。这一来,就是安家,他也成为在合肥创业的一员。

“中国科大的教授们向我推介安徽合肥,这里多方位的海外引才支持政策、完备的产业配套环境也吸引着我举家从美国硅谷来到‘科大硅谷’。”让许伟伟下定决心来到这里创业、定居的原因,是这里为人才提供的创新氛围。

联手复旦大学、中国科大等教授,许伟伟创立了乘翎微电子,并担任联合创始人、首席技术官,“我要用自己的技术和经验,给中国芯片行业发展作出贡献”。

成立于2022年的乘翎微电子,创业初期就得到安徽省、合肥市、高新区三级政府基金。借助“科大硅谷”服务平台公司的链接,乘翎微电子宣布完成数千万元人民币的融资。值得一提的是,去年,乘翎微电子在获得2023中国创新创业大赛安徽赛区第一名后,陆续获得了包括安元基金、合肥市种子基金、讯飞创投等多方天使轮融资。充足的资金让他们得以专心研发,在高性能电源管理芯片研发领域声名鹊起,站上产业“风口”。

目前,乘翎微电子的科研团队已完成创新性芯片设计20余颗,获得国内发明专利授权12项,9篇技术成果入选ISSCC(国际固态电路年会),占据中国大陆地区近4年电源芯片发文数量的半数以上。

“科大硅谷”不仅是创新资源的集聚地,更是创业者们的服务员。“科大硅谷”服务平台公司董事长吴海龙笑称自己就是“1号服务员”。

“科大硅谷”服务平台公司团队不仅帮创业者们办过登记、注册手续,甚至还对接过装修公司。“‘科大硅谷’会给创新创业者一种归属感。”吴海龙表示,“这里会有专人辅导每一位创业者、每一个科研团队,辅助他们试做成果的转化、成立企业。”

他表示,除了辅助初创团队把技术导入已有的产业链里面去,“科大硅谷”服务平台公司还会提供一整套的服务,包括融资、找订单、找合伙人、找技术市场等。

两年间,“科大硅谷”在美国硅谷、日本东京、英国剑桥、法国里昂等地设立了4家海外办事处,联络全球重点高校、科研院所、投资机构、孵化器等各类机构100多家,储备全球创新资源18331条,联合85家高水平科技服务机构组建科创服务联盟……

通过深度挖掘创新资源,全方位提供科创服务,“科大硅谷”片区已落地创新型企业1391家(截至2024年一季度末),集聚各类基金200多只,总规模超过2300亿元。

尊重:

厚植“梧桐树”引得“凤凰”来

厚植“梧桐树”,引得“凤凰”来。

“如果要用一个词来总结合肥对创新和企业的态度,你认为是什么?”

当记者问出这个问题时,华霆(合肥)动力技术有限公司(以下简称“华霆动力”)总裁王扬郑重地回答道:“尊重。”

王扬认为,合肥对企业和创新的尊重是认真、实事求是、一以贯之的:“有为政府和有效市场的同频共振,为合肥的科创落地产生了奇效。”

合肥市的科创产业布局,可以用“6+5+X”产业集群体系来总结,“6+5+X”产业集群体系指的是新能源汽车、新一代信息技术、先进光伏及新型储能、生物医药、智能家电(居)、高端装备及新材料6大主导产业集群,量子信息、空天技术、聚变能源、下一代人工智能、合成生物5大先导产业集群,持续跟踪若干前沿技术方向、创建国家未来产业先导区。

华霆动力成立于2010年,专注于为新能源汽车研发及制造安全、可靠、耐久的动力电池系统。

电芯检测、点胶、焊接、总成装配、测试、封装……走进华霆动力的生产车间,记者看到,干净整洁的车间内,动力电池的生产在半自动化生产线上有条不紊地进行。一块块动力电池经过严格的性能和安全测试后下线,准备送往全球各地。王扬对本报记者介绍,公司目前为上汽通用五菱汽车、江淮汽车等多家知名新能源整车企业提供配套服务。

“目前全球新能源汽车销量持续走高,2023年全年,全球累计销量为1368.93万辆,同比增长31%,这表明消费市场并不饱和。对于新能源汽车行业和动力电池行业来说,优质产能不会过剩。”王扬说,“科技创新是公司发展的内生动力。自公司成立以来,我们一直把研发工作放在重要的位置。从投入上来说,2023年集团研发投入占收入的比例为8%。目前,公司在核心技术如机械结构、热管理、软硬件、热安全、自动化生产等方面申请知识产权专利1319件,其中授权发明专利230件。据中国汽车技术研发中心自主研发的全球汽车专利数据库显示,2001年1月1日至2020年12月31日间,华霆动力电池热管理技术中国专利主要申请人申请量排名国内领先。”

对合肥尊重企业、尊重创新的态度深有同感的,还有上海保隆汽车科技(安徽)有限公司(简称“保隆科技”)空气悬架板块总经理田仙林。

“这里是我们的无尘车间,我们自主知识产权的乘用车智能空气悬架系统就在这里生产。”5月31日,在合肥经开区保隆科技的生产车间内,田仙林对本报记者介绍。

作为一家生产高端乘用车智能空气悬架系统、智能驾驶系统和内高压成型轻量化结构件的国家高新技术企业,保隆科技自2018年成立以来,在合肥落地生根,茁壮成长。2021年底正式投产,2022年实现销售收入3.2亿元,2023年实现销售收入7.3亿多元,2024年计划实现销售收入15亿元。从建成投产至今,短短几年时间,保隆科技的发展势如破竹,销售收入连年攀升。

田仙林告诉记者,公司总部早在2006年就在安徽布局,2018年持续加码安徽,选择在合肥市投资设立园区,并作为区域总部,生产集团最具发展潜力的产品。

谈及选择投资合肥的原因,田仙林坦言,离不开合肥政策支持、产业优势、人才优势以及区位优势等多个因素的综合作用。

“营商环境好不好,企业家的感受最直接。”田仙林说,对于合肥市尊重民营企业的态度,感触最深的就是政府高效规范办实事、解难题的服务意识。保隆科技合肥园区从落户、建设、投产到经营,合肥市提供了全方位的服务。从调整公交站点,满足员工通勤需求,到开展上下游产业链对接,助力企业稳健发展;从面对面倾听企业诉求,现场办公解决难题,到惠企政策主动上门,“零距离”服务企业等。

此外,将汽车产业作为“首位产业”的合肥正在新能源汽车的赛道上迅猛发展、一路疾驰,田仙林说,这为公司积极抢抓市场机遇,打开成长空间,迎来新发展起到重要的作用。