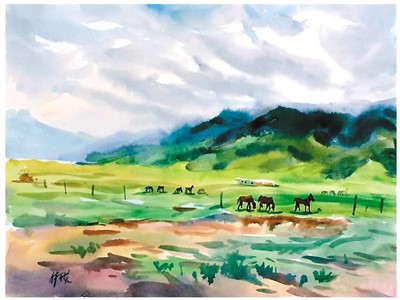

我的故乡铁卜加,是青海湖西岸的一片广袤草原,平均海拔在3000米—3500米,高寒,没有明显的四季之分。在儿时的记忆里,冗长的冬日总是统领着这片土地,而短暂的夏天,则显得那样珍贵,几乎每一天都留在我内心深处的记忆里。

小时候,我几乎每天都在寻觅夏天。那时,我并不知道什么东西标志着夏天的到来,但我却知道,在那些向阳背风的地方,还有那些阳光充足的河岸,青草会率先冒出稚嫩的绿芽。走在去放牧的路上,我会特别留意这样的地方,每每走近一处墙角,或者一片洼地,我便会特意走过去看看,有没有草芽冒出来。我蹲下身来,用手拨去地面上的浮土,仔细寻找哪怕是针尖儿大小的一点点浅绿。而多半时候,我总是失望地站起身来——浮土之下,是被寒冰板结了的土地,指尖触到它们的瞬间,甚至会有一种触电般微微的疼痛,那是寒冷通过手指瞬间传递到全身的感觉。现在想来,我多半是弄错了季节,弄错了时间。也许,时间正在走向深冬,而我却南辕北辙,在执拗地寻找着夏天的踪迹。

我说,夏季的每一天都写进记忆,许多人会认为这是夸大其词,其实不单单是我,对那些野生花卉,对那些鸟儿来说,夏季的每一天同样是它们最重要的记忆——恰是因为夏天的短暂,它们需要抓紧每一天,去完成在这个季节必须要完成的事。这些事情,关乎它们生命的延续,是它们作为一个物种必须完成的一次生命旅程——那些野花,当它们稚嫩的花叶开始舒展,便惦记着要在夏季结束之前让自己的花籽成熟、散落,然后让那些花籽学着自己的样子,等待来年的下一个夏天。于是,它便数着夏季的每一天,甚至每一天里的每一个时辰,因为,从花叶初展到花籽成熟,它还需要走完许多路程,经历许多环节,它只有抓紧时间,用好夏天的每一刻时光,才有可能让自己完成这次旅程,把生命的接力棒传递给它精心呵护过的花籽们。而那些鸟儿,它们在生命演化过程中已经逐渐适应了这里的气候,从谈情说爱、建立家庭、发情、筑巢、产卵到孵化……每一个过程需要几天、几个时辰都是精确计算好了的,些微的错过或疏忽都意味着它们不能哺育出自己的后代,从而与夏天的美好失之交臂。它们往往从夏天临近时便提前进入状态,然后把高原短暂的夏天切割成一个个精准的时间片段,让哺育下一代的每一天都变得忙碌而充实。

角百灵,是我故乡最常见的鸟儿,它们几乎认定了我的故乡就是它们的故乡,从来没有像那些候鸟一样因为贪恋温暖与足够多的食物而离开,即便是在比夏天冗长好几倍的冬天,它们依然飞翔、觅食在这片土地,并且学会了抱团取暖。每每到了寒冷的冬季,它们便开始集体行动,甚至与同伴雪雀、高山岭雀等和它们一样的留鸟结盟,形成一个庞大的群落,集体觅食,集体御寒,集体防御因为食物骤减而变得瘦弱的个体生命。看着它们在寒冬里艰难度日的坚强样子,我心生敬意的同时,也想象它们也像我一样盼望着夏天的到来,并深爱着夏天。

去岁里留下的积雪开始融化,夏天一点点有了雏形。向阳背风的河岸上,一朵稚嫩的蒲公英跨越了被冬天强行霸占的春光,以一盏酥油灯的色彩和光亮宣告了夏天的到来。角百灵们从风信里即刻捕捉到了夏天的讯息——尽管那风信里还透着细若游丝的冰凉。它们开始在草原上筑巢,向阳背风的河岸成了它们的首选。它们用去岁的枯草搭建成的鸟巢,经过一番装饰,浑然天成地融入广袤的草原之中,很难让人发现。美国自然文学作家约翰·巴勒斯形容这种精巧的设计是“用辽阔隐藏渺小”,这是鸟儿们为了保护鸟巢和自己的后代,而利用自然色系与结构,对自己的居室进行的巧夺天工的伪装。

而作为牧童,我们对角百灵以及它们的生活太过熟悉,因此还是轻而易举就能找到它们的鸟巢。找到鸟巢,我们便做上记号,以便下次来的时候,依然能够找到。角百灵把鸟巢的伪装术玩到了登峰造极的水平,如果不做记号,下次来时,找到的鸟巢往往会“得而复失”。这就是自然的神奇之处,约翰·巴勒斯从哈德逊河畔的刺歌雀身上同样发现了鸟儿们在它们的鸟巢上施展出来的高明。

找到鸟巢,我们从来不会拆毁它,甚至不让自己的影子遮盖在鸟巢上。在我的故乡有这么一种说法,人们因为过度食用荤食,身上有一种很重的荤气,如果让人的影子遮盖在鸟巢上,鸟儿们会因为嫌弃和忌讳污浊的荤气而放弃在里面孵卵和养育后代。这种说法,其实是没有多少科学依据的。我想,更多是因为人们珍爱着夏天,并且也希望能与动物共享这夏天的美好,所以不想因某个冒失和不负责任的行为,让鸟儿们失去和辜负了这短暂的夏天。

每年五月,是母牦牛刚刚产下小牛犊的季节,被誉为“高原人参果”的蕨麻已经让自己的块根饱满、成熟,单等着冰雪尚未完全消融的草地再复苏一些,便让自己柔嫩的枝叶窜出地表。再过几天,它们就长出几片锯齿状的叶片,紧接着,再让那几片叶子托举起一二朵金黄色的小花。在它们要急着完成这一过程的时候,我们便像是与它们比赛一样,开始采挖它们的块根。因为随着蕨麻叶子露出地面,它的块根把所有的营养供给枝叶,自己便慢慢萎缩下去。等到叶片围拢着的地方盛开出金黄色的小花,块根耗尽了营养,只剩下瘦瘦的皮囊,那原本饱满得快要炸裂的块根就这样安然自得地化为乌有,默默消失在夏天里,只留下它的枝叶们继续享用夏天。夏天的温暖给了它足够多的信心,这小小的块根便完成了一棵蕨麻传宗接代伟业中最重要的前半部分。

如今,曾经的牧童已是城市中的一员,每天穿行于鳞次栉比的高楼间,背负着工作与生活的压力,忙碌、紧张,沾染了现代生活的焦虑甚至冷漠,我似乎渐渐对身边的很多事情变得无动于衷。但是,直到现在,我依然没有改变寻找夏天的习惯,尽管城市里的夏天已经变得比故乡的漫长而燥热。每每到了从冬到夏的时候,我心里依然会有一种按捺不住的兴奋,那种兴奋,依旧像是我在孩童时代,忽然在某个墙角看到几株草芽窜出地面,柔柔弱弱地举着针尖儿大小的一点点浅绿。相比之下,城市的夏天来得更加直接和迅速,酷热让人有一种无处可逃之感。也许,我所企盼的夏天,是我故乡才有的夏天,而那样的夏天却已离我远去。

从明白了夏天与故乡的这种辩证关系开始,现在,我每年都盼望着有几天闲暇,去一趟曾经的老家铁卜加,去邂逅一棵蕨麻,放牧一次小牛,抑或去寻找几处可爱的角百灵鸟巢。“每逢春天来临,我几乎都有着一种无法抵制的、企盼上路的欲望。这种久违了的游牧者的本能在我的心中激起。”当我读到约翰·巴勒斯写下的这几句话,感觉就像是出自我的口。这是一个自认为已经完全城市化了的牧童内心深处永远无法改变的本能。

(作者系青海省自然文学协会会长、全国少数民族文学创作骏马奖获得者)