今年是中华人民共和国成立74周年。

74年前的3月23日,毛泽东率领中共中央机关和中国人民解放军总部离开西柏坡,向北平进发。出发前,毛泽东曾对周恩来说:“今天是进京的日子,进京‘赶考’去!”

1949年3月25日早6点,毛泽东、周恩来等中央领导人到达北平,在清华园车站走下火车;中午到达颐和园益寿堂休息,下午在西苑机场阅兵,傍晚在颐和园益寿堂宴请民主人士,午夜入驻香山。这段线路,记录了中共中央移驻北平的第一天,也是新中国建设发展之路的第一段,是中国共产党人从农村向城市转折、开始建立建设人民共和国的重要里程碑,在中国共产党历史、中华人民共和国历史上具有非常重要的地位。

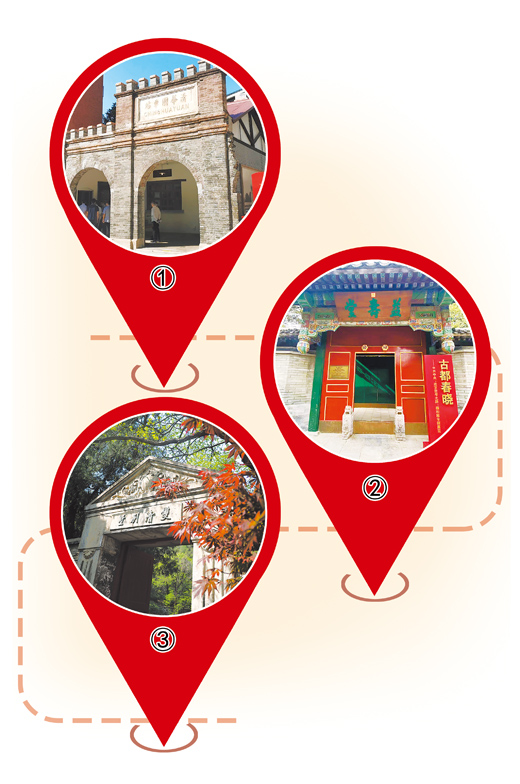

从清华园车站旧址到颐和园益寿堂,再到中共中央香山驻地旧址、香山革命纪念馆,今年3月25日,“进京赶考之路(北京段)”串珠成线,全貌亮相。截至目前,“进京赶考之路(北京段)”累计接待观众约100万人次,成为热门红色文化打卡地。在国庆节来临之际,请读者跟随本报记者重走这条全长28公里的“进京赶考之路”革命文物主题游径,一起感受中国共产党人的初心和使命。

清华园车站

北京市海淀区成府路路口附近,有一个口袋公园。初秋的暖阳下,绿草如茵,波斯菊绽放。仔细瞧,在铺满的绿植中,有一段铁轨向远处延伸。沿着铁轨往东南方向走大约100米,右手边,在两栋居民楼之间,一座灰砖墙、红屋顶的单层建筑静静矗立。这便是清华园车站旧址。

“清华园车站是中国人自筹资金、自行设计的第一条干线铁路——京张铁路上的一个车站。1909年10月,京张铁路全线通车,第二年,沿线上的清华园车站修建完成,詹天佑题写站名。”指着修缮后的建筑顶部,海淀区文物保护中心主任李志告诉记者,“您看,这个‘清华园车站’匾额就是詹天佑题写的。”

历史上,清华园车站虽然是个三等小站,占地面积只有约340平方米,但是候车室、售票处、站长室等一应俱全。如今,五开间的格局分布中,只有老站房靠南侧的三个开间保留了下来。为了让观众了解清华园车站的历史原貌,有关部门根据历史资料,在车站外北侧陈列区的墙面上,完整复原了清华园车站的历史图像。一旁,还陈列了清华园车站修建同时期的铁轨、枕木、里程碑等珍贵文物。

步入车站,“走向新中国的步伐——中共中央‘进京赶考之路’清华园车站”专题展览正在展出。在1949年3月召开的七届二中全会上,毛泽东提出“在北平召集政治协商会议,成立联合政府,并定都北平”。通过陈列的迁平路线图、1949年北京铁路枢纽示意图等,中共中央机关和中国人民解放军总部当年进京的路线一目了然。

展览讲述的故事更令人印象深刻。1949年3月23日出发时,毛泽东对周恩来说,今天是进京的日子,进京“赶考”去。周恩来笑着回答,我们应当都能考试及格,不要退回来。毛泽东满怀信心地说,退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。

一件件文物、一张张图片、一幕幕影像,定格历史瞬间,带观众了解中共中央进京“赶考”的详细经过。在多媒体影音体验区,观众还可以从电子屏上查询百年京张铁路的修筑经过和清华园车站红色历史影像,深入了解进京沿线地区的解放历程和铁路接管等相关内容。

“作为1949年中共中央进驻北平的第一个落脚点,清华园车站在中国共产党历史上具有重要地位。”李志介绍,展览共展出历史图片20余张、珍贵文物文献20余件(套)、文字版20余个、多媒体10个、景观2个,以丰富的文献史料和现代化展陈手段再现了1949年中共中央迁平具体部署、抵达清华园车站的伟大历史进程及时代价值,展现出中国共产党人始终保持“赶考”的清醒和坚定、奋力走好新时代赶考之路的历史自信。

参观完展览,在车站的“候车大厅”里,还有一处特别的购票“打卡点”。观众点击屏幕,输入自己的名字后即可打印一张书签。书签分为左右两部分,右侧是一张老车票,样式参照了上世纪六七十年代硬板的京张铁路火车票,上写“涿县—清华园,硬座,全价3.50元,按票面日期、车次乘车2日内到有效”。书签左侧印有观众名字,以及“走向新中国的步伐 中共中央‘进京赶考之路’清华园车站专题展览参观留念”字样。

“再次来到熟悉的车站,40多年前的铁道、货场等场景历历在目,我也从学生变成了白发老人。”北京科技大学退休教师赵辉参观后感慨。自3月25日清华园车站旧址开放以来,红色展厅已接待游客超过3.4万人次,单位组织的党员人数活动占总参观量的1/3以上。

颐和园益寿堂

74年前,从进京“赶考”第一站出发,毛泽东、周恩来等中央领导人乘车前往颐和园休息,随后前往西苑机场阅兵,当晚在颐和园益寿堂宴请民主人士。如今,颐和园益寿堂也焕发新颜,“古都春晓——中共中央‘进京赶考之路’颐和园专题展览”正在展出。

因为远离昆明湖、佛香阁等颐和园的标志性建筑,许多到颐和园游玩的人,未必到过益寿堂。在万寿山东麓半山坡上,苍松翠柏中坐落着一个四合院,由正殿、配殿、耳房组成,传统的北方四合院住宅式风格建筑,这便是益寿堂。

紫丁香掩映下,是益寿堂精美的垂花门,方形门墩上有石卧狮,两边的灰色院墙上,装饰着造型各异的什锦灯窗。走进院子里,几株古松挺拔苍劲、直插云天,朱红的大门、立柱和屋顶的点点青苔互为映衬,尽显古朴幽静之风。

1949年3月25日,毛泽东抵达北平清华园火车站后,换乘汽车前往颐和园益寿堂休息,这里是他进京后的第一个落脚点。北京市颐和园管理处研究室郜峰介绍,3月的北京乍暖还寒,“进京赶考”的第一天,工作人员用益寿堂的铜炉生火取暖,并从外面买回熟食等食品,让毛泽东吃了进京后的第一顿饭。

走进益寿堂的正殿“松春斋”,两桌“晚宴”场景吸引眼球。1949年3月25日,中共中央机关抵达北平的当晚,毛泽东等中央领导同志在益寿堂宴请已先期到达北平的各民主党派负责人和无党派民主人士代表,书写了进京“赶考”的重要一笔。“我们依据文献记载再现了当时宴集群贤的场景。这里的火炉是园藏文物,圆桌、圆凳都是参照园藏实物仿制的。”郜峰说,“餐桌上食物,我们没找到具体菜单,目前摆着的豌豆黄、驴打滚、艾窝窝、芸豆糕等北京小吃,则是依据相关记载推断可能会有的。”

一旁的展板上,《北行日记》(柳亚子)《黄炎培日记》《为了民主与科学——许德珩回忆录》《沈钧儒年谱》里的段落,均记述了这场晚宴的情况。“从这些文字可以看出,当晚中共领导人和民主人士商谈了国共和谈、新政协筹备等重要问题,说明颐和园益寿堂是充分展现中国共产党人协商民主精神的革命旧址。”郜峰说。

益寿堂西殿的展览,向观众展示了颐和园的历史变迁,从1750年开始兴建到1860年被英法联军焚毁,之后在光绪时期重建,虽历经战乱但有幸得以保存,直至北平和平解放,颐和园终于迎来新生,成为人民的公园。东殿则介绍了1949年各民主党派、无党派人士积极响应中国共产党号召,同舟共济、肝胆相照,共同确定新中国的国体和政体、制定一系列基本政策、描绘建立建设新中国宏伟蓝图的有关情况。

“颐和园是中共中央‘进京赶考’的重要中转站,透过丰富的文献史料和现代化展陈手段,展览呈现了颐和园是中共中央‘进京赶考’的一个重要落脚点,见证了益寿堂晚宴是民主协商建国的一次交心聚会,表达了向人民、向历史交好答卷的坚毅决心。”郜峰介绍,自今年3月25日正式开放以来,益寿堂已经成为颐和园景区的“网红景点”,共计接待预约讲解团体1186个,总接待量22万余人次。

香山革命纪念地

当年的益寿堂晚宴结束后,毛泽东一行分乘多辆汽车,驶往作为中共中央新驻地的香山,毛泽东入住香山双清别墅并在此办公,朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等入住来青轩。追寻着74年前中共中央“进京赶考”的足迹,从颐和园北宫门出发,沿着香山路,就能到达香山脚下。

香山是中国革命胜利前夕党中央所在地。中共中央在香山期间,指挥了举世闻名的渡江战役,吹响了“打过长江去,解放全中国”的进军号角,并筹备新政协会议,筹建新中国,指挥人民解放战争走向全国胜利。

“为了全面展现中共中央在香山时期的革命历史,双清别墅、来青轩等香山公园内存留的中共中央在香山的8处革命旧址全部修缮复原,修缮建筑面积达3600平方米。”香山公园宣传科科长绪银平介绍,依据历史照片、史料档案、当事人回忆录等资料,参照历史同期营造技法,香山公园对现存建筑进行修缮,恢复中共中央进驻香山时的历史风貌。

沿着香山南麓山路拾级而上,凉风轻拂、树影婆娑,明渠里水流潺潺,蓝紫色的大叶铁线莲摇曳生姿。行至半山,看到一块大石碑,上面写着“双清别墅”。清代时,双清别墅是香山静宜园的“松坞云庄”,1860年被英法联军焚毁,1920年,原北洋政府国务总理、民国时期著名教育家、慈善家熊希龄在创办香山慈幼院时将这里辟为宅邸,取名“双清别墅”。

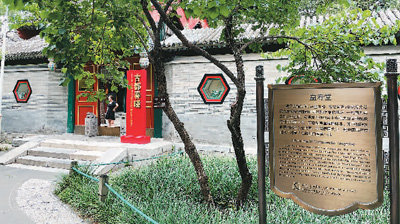

讲解员姜楠介绍,当年,毛主席走进这座院子,看到这里有山有水、树木苍翠、环境优雅,说道:“这个院子不错呀,比我们在西柏坡的院子还大、还漂亮。”院子中央的六角红亭,是双清别墅的标志性建筑。当年,毛泽东在工作之余,会到亭子里休息,欣赏周围景色。他曾在亭下阅读南京解放的报道、与爱子毛岸英亲切交谈,都留下了照片。如今,亭子里的藤桌、瓷鼓,都是根据毛泽东卫士长李银桥的回忆布置的。红亭旁的一棵银杏,高11米,树龄超200年,这株见证了历史的古树,也成为游客打卡点之一。

红亭对面的一排房子,就是当年毛泽东办公居住的地方,包括办公室、会客室、卧室等。办公室里的写字台、转椅、沙发、藤制书架、留声机、收音机以及墙上的地图,都是按原样布置。姜楠指着写字台的大理石桌面介绍,写作《论人民民主专政》一文时,正值夏季,为了降温,卫士们用铜盆盛着冰块,摆在写字台下边。手写热了,毛主席就把手按在写字台冰凉的大理石面上降温。在这间办公室里,毛泽东为中国人民的解放事业,废寝忘食,忘我工作。

从双清别墅出来,一路可以参观来青轩、双清别墅东侧平房、小白楼、思亲舍、多云亭、丽瞩楼、镇芳楼及镇南房等建筑群。老一辈革命家及中共中央机关、中国人民解放军总部工作人员在香山时期的生活、办公场景跃然眼前。

“中共中央在北京香山虽然只有半年时间,但这里是我们党领导解放战争走向全国胜利、新民主主义革命取得伟大胜利的总指挥部,是中国革命重心从农村转向城市的重要标志,在中国共产党历史、中华人民共和国历史上具有非常重要的地位。”绪银平介绍,香山公园充分利用深厚的红色文化内涵,组织开展各类宣传教育活动,发挥全国爱国主义教育示范基地的重要作用,让更多党员及普通游客在踏寻红色足迹的同时,学习老一辈革命家在香山时期为国为民的丰功伟绩,感悟思想伟力,激发奋进力量。

一段段真情对白、一首首红色诗词、一幕幕情景短剧……9月11日,香山公园第三届红亭诗会举行。整场演出以毛主席在不同历史时期创作的诗词为主线,将双清别墅作为舞台,以沉浸式实景演出的形式,带领观众重回党的历史发生地,真情追忆中国共产党带领中国人民浴血奋斗,夺取胜利,建立建设新中国的光辉历程。同样是在双清别墅,2021年,香山公园首次联合北京人艺演出实景话剧《香山之夜》,直播总观看量达243万余次。

双清别墅东侧平房,成为热门的党日活动举办地。1949年3月25日毛泽东进驻香山后,这里作为中央警卫处和司机班办公居住地。现在,院中停放的吉普车,是1949年3月25日毛泽东西苑阅兵时乘坐汽车的同款。在这片较为开阔的院落,香山公园为各单位党日活动提供定制化服务,温誓词、听故事、唱红歌、诵诗词、答问题,活动丰富又充实。

自2019年9月13日对市民游客开放以来,香山革命纪念地共接待640万人次参观学习,成为北京红色旅游的新地标。游客来到这里,不仅可以实地参观打卡,还能收获发电报、拓印红色诗词、手绘双清、种植小菜园等多样体验。在开展宣传教育活动方面,香山公园还注重“走出去”,组建宣教员团队,带着课程送进校园,开展“开学第一课”等,并与海淀区教科院联合,在海淀区中小学资源平台推出“香山红色文化云课程”,在青少年心中根植红色基因。

走进香山公园的红色书屋,各式各样的文创产品令人目不暇接:以八处革命旧址为主题的钥匙扣、徽章、冰箱贴,以毛泽东送给任弼时的“一群红鱼”为创意的笔记本、背包,以周恩来在香山使用过的收讯机为原型的笔盒……“每一个文创产品,背后都有故事,都嵌入了香山革命旧址的元素,我们也希望通过更多形式,让红色精神代代相传。”绪银平说。

(钱子豪、宣佳佚参与采写)