一

上世纪90年代初,小说《泥日》出版时,我曾在扉页上写过一个“作者小传”:“陆天明。大胡子。1943年10月生于昆明。长于上海。10岁丧父。14岁离家(到皖南插队)。当过农民。山村小学教师。后来又去新疆生产建设兵团。当过青年班班长。武装参谋。老兵连代理指导员。一个绝非偶然的机会,他获准在北疆滴水成冰的季节,把自己关在无法生火的旧库房里,编造作家梦。他很笨拙。常常觉得自己可能来不及写完所要写的那些东西。这是他所有那些很古怪的预感里唯一还没得到证实的预感。”

后来的几十年,我一直坚持写作,跟踪当代中国巨大而剧烈的现实生活变迁,涉猎过知青题材、反腐题材、革命历史题材,接连出了9部长篇小说。我既搞过“纯文学”实验文体的探索,也涉足过大众的通俗的影视、话剧创作,甚至写了数十部颇有一点社会影响的电视剧。但一直也没能摆脱那个“梦魇”的纠缠,即“来不及写完所要写的那些东西”。

然后,就年过七旬了。都说“人活七十古来稀”。我不但没有稍稍摆脱那种来不及写完的“梦魇”,它反而越发紧仄地压迫自己。我也追问过自己,陆天明,你矫情个啥嘛。你到底有啥“要写”而又来不及写的东西?你到底还想写个啥?!

其实,后来一段时间,我并没有特别明确自己一定要写什么,一定不写什么倒是一件“大事”。之所以说它是“大事”,是因为我和国内一些年龄相仿的文学爱好者一样,都是在那个革命年代开始“业余文学创作生涯”。后来,我开始明白,要做一个真正的文学写作者,就要像茅盾先生说的那样,要学会独立思考。从自己心中涌出的文字才能构筑起真正的文学殿堂。用一句在拨乱反正年代特别流行的话说,作家一定要拥有“自我”。

在那段时间里我可以说不惜一切代价地找回“自我”,尝试以“崭新”的面貌出现在中国文坛上。那个阶段的代表作就是《泥日》和《桑那高地的太阳》。这两部小说在彼时的国内“纯文学”界也确实产生了一定反响。虽然如王蒙老师说的那样,它们在写作技巧上还没达到“纯熟”得不着痕迹的地步,但还是让不少熟人“惊叹”,这真是曾经的那个“陆天明”写的吗?可以说,那时许多朋友基本上认可:陆天明“新生”了。

二

新生,就是“拥有自我”的功效。但在此之后,我又产生了一种新的困惑,或者更准确地说是“质疑”。那就是一个作家在拥有“自我”,实现了第一次回归后,还要不要追问一声这找回的拥有的自我,到底是一个什么样的“自我”?如果说一千个人便有一千个“哈姆雷特”,同理,一千个一万个活人也会拥有一千一万个不同的自我。那么,我现在拥有的、寻回来的这个“自我”到底是个什么样的自我?它又到底在指向什么?是不是可以不管这个“自我”指向什么,只要拥有,就“大功告成”了?另外,我在之后的创作中还遭遇了,也可以说从这个问题中派生出了另一个问题:写作要服从“自我”,是否意味着得排斥文学的社会功能?创作之神灯只需也只能点燃在一己之祭坛上?如此,就真的可以臻于至高至纯至美之境了?如果文学就得这样做,屈原还会“既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居”吗?杜甫也不必“穷年忧黎元,叹息肠内热”“戎马关山北,凭轩涕泗流”。鲁迅当年为何还要写《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》《祝福》那样的作品呢?如果是这样,遥远的马尔克斯还会去感慨这世界的“百年孤独”?文心真的只要“雕我”就够了,再不必去“雕龙”了。按意大利著名画家莫迪利亚尼说的,老天爷赐我们两只眼睛,“一只眼观察周围的世界,一只眼凝视自己的内心”也是“枉费心机”了……

但是,漫长而光彩夺目的世界文学史和人类精神文明的发展历程无不告诉我们,任何一个“自我”都有指向性,都在显性或隐性的层面上存在某种目的性。对于曾失去过自我的我这一代作家来说,找回自我,学会“文从自己的心中涌出”,这确确实实是走上真文学之路,做出真文学不可或缺的一个先决条件。而一个对历史对人民负责任的作家在找回自我后必定还要极其负责任地弄清自己拥有的这个自我到底是个什么样的自我。最起码要搞清是“小我”,还是“大我”?起码要搞清在自己的“小我”中到底有没有,如果有的话,到底有多少“大我”,到底有多少家国情怀和生死大义。我把这个“论定”界定为“第二次回归”。从抽象单纯的所谓“找回自我”,进入“只为苍生说真话”的“大我”境地,我又花了十年时间。这十年,期待自己能做到剖开笔下那些真性情,文字淌得出血来。

三

有一年——大约30多年前,一位声名鹊起的青年作家带他一位朋友来看我。席间他诚恳地对我说:“中国有些事,只有我们这一代作家写得出。我们要写啊。”是的,恰如我在《沿途》卷首语中说的那样:“我们这代人一切的幸和不幸都源于我们总是处在新旧两个时代交替的漩涡中。”坎坷和曲折是描述我们这代人一生的关键词。这种坎坷和曲折让我们完整地参与和见证了我们的国家和人民浴火重生的历程。我们是这历史的见证人,又是参与者。这里更重要的关键词是“参与者”。中国这几十年的变革,其剧烈程度绝不亚于地球几百万年前那场以沧海桑田为主要特征的“造地运动”。这场变革改变了中国每一个角落、每一个家庭和每个人的命运,决定了我们今天生活的模样,也必将在以后很长一个历史阶段影响中国人的精神面貌和生活模样。同时,也会对世界产生相应的影响。作为当代作家,怎么可以袖手旁观?我们不仅有责任以文学的方式去记录自己和十几亿人在这场变动中所发生的情感变化、经历的人生艰难、产生的种种幸福感和付出的巨大代价,是不是还应该踔厉奋进,参与到这场新的“造地运动”中去?在这场剧烈而又伟大的变革中,作家不能缺位。那时我想到我是不是应该去做一种“参与文学”?也许有人会嘲讽这种文学不太纯。但这种嘲讽又算得了什么?说起来,我又用了10年时间做这一种“参与文学”,写了《苍天在上》《大雪无痕》《高纬度战栗》《省委书记》和《命运》等作品。读者和观众用他们那种令我震惊的、完全想象不到的热情告诉我,他们是多么需要作家和他们一起奋斗,把眼前这个中国变得更好。哪怕作家只付出了一分的努力,他们也会报以十分百分的呼应。

四

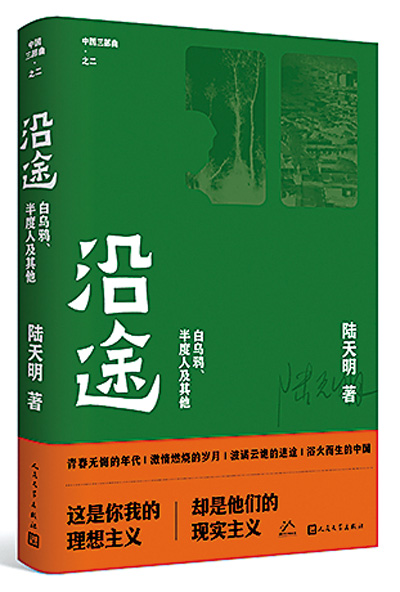

再后来,我当然得想到,无论怎样的“自信”,留给我们这代人的时间也不会太多了。一次接受采访时,我说过这样一段话:“因此,我要把对这个世界要说的话赶紧说出来。说出只有我们这代人才知道的事实。”告诉人们,中国曾经产生过这样一批“理想主义者”。他们以追求无私和崇高,深入民间,与广大群众一起以改变祖国面貌为己任。他们为此付出过今人难以想象的代价。他们的这种“狂热冲动”“不光是一种盲从,也是那一代青年的生活本质”(托马斯·沃尔夫语)。要知道,每一代人都不能逾越时代给予的生活轨道。从历史角度看,每一代青年在他们那个时代的重大历史事件中“往往都在扮演着半是同谋者半是受害者,半是创造者半是受益者的角色”。而我们这代人当时追求崇高,是自己一生中最值得自豪的。所以我们活下来了,会举起“青春无悔”的大旗。而“这些经历、这些人的故事是不应该被掩埋在历史的灰烬中的”。正如当年那位声名鹊起的青年作家对我说的那样:“有些事只有我们这一代人才能写得准确。”我作为他们中的一员,是否应该为自己这一代人立传呢?很多个夜晚,我拷问自己,辗转难眠。因为,为一代人立传,真不是轻而易举做得下来的!它让我忐忑,不安。我用5年为《幸存者》做准备,又用6年写了这三部曲之二的《沿途》。而这部“传”还不算完,应该也必须还有“之三”。我要求自己用一种“飞蛾扑火以求一逞”的心态去做这部小说。这也是一种誓言和决心——虽然仍想高举青春无悔旗帜的我们已届垂垂老矣的耄耋之年。

如何命名它曾煞费一番周折,最后才把三部曲之一之二分别定为“幸存者”和“沿途”。“幸存者”的含义很多。是的,我们活下来了。但活着的我们站在天安门广场人民英雄纪念碑前,站在广州黄花岗七十二烈士纪念塔前,站在全国各地先烈先贤的墓碑前,我们全都是“幸存者”。写这样的“幸存者”就得有一点“史”的风骨,多少还应有点“诗”的境界。这就要求在描摹的烈度中见细微,在言说的敷衍中铸真心,用这一代人生命的演变佐证民族和国家命运的剧变。如果再能提炼出必需的一些思想资源自然就更好了。而“沿途”就更能明白地标示,我们这一代人(和所有的中国人)还在走着。尽管我们这一生的关键词总是和“曲折”“坎坷”相随,但沿途的曲折和坎坷并没有稍稍挫伤我们走向光明前景的决心。还有一点,也是我在写作中刻意追求并执著实践的,也是我一向的文学理念,那就是:作品中既要有作家的独立思考,强烈的独特的文学个性,又能呈现传统现实主义创作的强大魅力;既要保持文学的独立品格,又要充分顾及广大读者的阅读和审美需求,也就是既要深刻独到,也要好读好看。希望更多人在阅读这部小说时“拿得起放不下”,能一口气读下去。读完了呆坐一会儿,掩卷深思。

我能做到吗?忐忑,不安……

当然,即使能有幸写完这三部曲,后边要走的路仍很漫长。我将默记19世纪美国思想家爱默生的这句话“剖开这些字,会有血流出来”,力图让它一直灼烧着我那敲击键盘的手指和始终守望某种理念的心。

归根结底,还是这一点,希望读者能在这些文字中感受到,面对历史和未来,我在用写作奉献着自己的那一片真诚和真心。

(作者系作家、编剧)