一

在北京的中轴线上,从永定门走向正阳门,一直走下去,直到钟鼓楼,一代一代的北京人都曾抬头看见天上那些鸟。很多很多年里,那些城楼都是北京最高的建筑,也是欧亚大陆东部这辽阔大地上最高的建筑,你仰望那飞檐翘角、金碧辉煌,阳光倾泻在琉璃瓦上,那屋脊堪称“世界屋脊”,是一条确切的金线和界限,线之下是大地,是人间和帝国,线之上是天空、是昊天罔极。线之下是有,线之上是无。

然而,无中生有,还有那些鸟。那些玄鸟或者青鸟,它们在有和无的界限上盘旋,一年一度,去而复返。它们栖息在最高处,在那些城楼错综复杂的斗拱中筑巢,它们如箭镞破开蓝天,挣脱沉重的有,向空无而去。这些鸟,直到1870年才获得来自人类的命名,它们叫——“北京雨燕”。

北京雨燕,是唯一以北京命名的野生鸟类。此鸟非凡鸟,它精巧的头颅像一枚天真的子弹,它是黑褐色的,灰色花纹隐隐闪着银光,它披着华贵的披风,在天上飞。我们一直不知道它从哪儿来,到哪儿去。现在我们知道了,那是令人惊叹、令人敬畏的长征:每年4月,春风里它们来到北京,在高耸的城楼上筑巢产卵,然后到了7月,它们出发了,向西北而去,此一去就要飞过欧亚大陆,直到红海,在那里拐一个弯,再沿着非洲大陆一直向南,飞到南非。这时已是11月初了,北京已入冬天,北京雨燕却在南部非洲盛大的春天里盘旋,直到第二年的2月,它们该回来了,它们穿过非洲大陆、欧亚大陆,向着北京,向着安定门、正阳门而来。

这一来一去,大约3.8万公里。赤道周长4万公里,也就是说,北京雨燕,它差不多每年都要飞上地球一圈儿那么远。但这种鸟的神奇并不在此,而在于7月的某一天清晨,当它从正阳门飞起,扑到蓝天里,它就再也不停了,它就一直在天上飞。日复一日,它毫不停歇地飞,它在天上睡觉,在飞翔中睡觉,在飞翔中捕食飞虫,在飞翔中俯冲下去,掠取大河或大湖中溅起的水滴,甚至在飞翔中交配。在北京雨燕的一年中,除了雌鸟必须孵育雏鸟的两三个月,它们一直在天上,飞……

如果让我找一种动物、找一种鸟来形容和比喻我理想中的作家,那就是北京雨燕。在北京,你沿着中轴线走过去,那些宏伟的建筑都在召唤我们,引领我们的目光向上升起。永定门、正阳门、天安门、午门、神武门、钟鼓楼,城楼拔地而起,把你的目光、你的心领向天空。北京雨燕把你的目光拉得更远,如果它是一个作家,他就是将天空、飞翔、远方、广阔无垠的世界认定为自己的根性和天命。作为命定的飞行者,他对人的想象和思考以天空与大地为尺度;他必须御风而飞,他因此坚信虚构的意义,虚构就是空无中的有,或者有中的空无,通过虚构,他将俯瞰人类精神壮阔的普遍性。他必定会成为心怀天下的人,心事浩茫连广宇,无数的人、无尽的远方都与我有关,这不是简单地把自己融入白昼或黑夜、人间与世界,而是,一只孤独的北京雨燕抗拒着、承担着来自大地之心的引力。

二

如果让我选一个雨燕式的作家,我会想到曹雪芹。《红楼梦》第七十回,在那个春日,“林黛玉重建桃花社,史湘云偶填柳絮词”,心中蓝天丽日,雪芹兴致大好,安排宝玉和姑娘们放风筝,一大段文章摇曳生姿。这不是曹雪芹第一次写到风筝,第五回,贾宝玉梦游太虚幻境,翻看金陵十二钗正册,只见画的是“两人放风筝,一片大海,一只大船,船中有一女子掩面泣涕之状”,有四句诗写道:“才自精明志自高,生于末世运偏消。清明涕送江边望,千里东风一梦遥。”大家都知道,这说的是探春的命,但我所留意的是那只风筝,指向大海、远方、乘千里东风而西去的风筝。

那幅画里的风筝是一只什么样的风筝?没错,是燕子。我认为那是北京雨燕。上世纪40年代中期,曾有一部据说是曹雪芹遗稿的《废艺斋丛稿》面世,后来又没了下落,其中的一种是关于风筝的书。这本题为《南鹞北鸢考工志》的书,记叙了风筝怎么扎、怎么糊、怎么描绘图案、怎么放飞,所谓“扎、糊、绘、放”。在现存的《南鹞北鸢考工志》中,所有的风筝都是燕子。那么,这燕子是北京雨燕吗?

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,这句名诗抒发的盛衰兴亡之叹,是古老中国最深刻、最基本的一种情感,是周流代谢的人事与恒常的山川、自然之间回荡出的一声深长叹息。这种兴亡之叹也是曹雪芹在《红楼梦》里反复弹拨、他与当时的读者最能共鸣同感的那根琴弦。但是,无论王谢堂前,还是寻常百姓家,一年一度来去的燕子,应该都不是北京雨燕,而是家燕。家燕是雀形目燕科,而北京雨燕属于夜鹰目雨燕科,家燕和麻雀是亲戚,北京雨燕和夜鹰是亲戚,它和家燕反而没什么关系。

曹雪芹扎糊绘制的那些燕子,究竟是家燕还是雨燕?这个问题是无解的。那些风筝的图案并不是写实的,而是拟人的、符号化的,赋予了各种各样的吉祥寓意。雪芹固然不知家燕和北京雨燕在动物学上的科目区别,但他童年来到北京,在这里长大。正阳门和他家附近崇文门的天空上,每年晚春和初夏盘旋着的雨燕,必定是他眼中、心中的基本风景。那个时代的北京人,抬头就会看见那些燕子,然后低头走路。但有一个人,一定曾经长久注视那些燕子,那些盘旋在人间和天上的分界线上的青鸟——他就是曹雪芹。他是望着天上的人,是往天上放飞了一只又一只飞燕风筝的人,他的命里有天空、有永远高飞而不落地的鸟。

——那就是北京雨燕。然后,这样的一个作家会有一种奇异的尺度感,他把此时此地的一切都放入永恒大荒,无尽的时间和无尽的空间。他获得一种魔法般的能力,他写得越具象,也就越抽象,他写得越实,也就越虚。雪芹的前生是一只北京雨燕,他在未来再活一遍会是一个星际穿越的宇航员。说到底,他是既在而又不在的,天空或太虚或空无吸引着他,让他永久地处于对此时此刻的告别之中,是无限眷恋的,但本质上是决绝的,他痴迷于不断超越中的飞翔。

这样一个北京雨燕式的作家,会本能地拒绝在地性。比如曹雪芹,他和很多很多当代中国作家不同,他从未想过指认和确证他所在的地方。我曾在一篇文章中谈过,曹雪芹成长于北京,《红楼梦》是北京故事,但是,在《红楼梦》中,他从未确切地描述过这座城市,我们可以推导出贾府和大观园的空间分布图,但在这部书中,你对整座城市的地理空间毫无概念,似乎是,这个人让大观园飘浮在空中,让飘浮在空中的大观园映照和指涉着广大世界、茫茫人间。

三

有的作家,比如李白和曹雪芹,他们是雨燕。有的作家,比如杜甫,他是行者。杜甫是中国文学中最伟大的行者,在他之前,只有屈原。但屈原更像是北京雨燕落在了地上,屈原的诗是雨燕落地后的悲歌绝唱。而杜甫,他是第一个走过并且写出“本路”的诗人,第一个直接面对累和喘息的诗人,第一个在累和喘息中为生命唱出意义的诗人。鲁迅说,“无穷的远方、无数的人,都与我有关”,杜甫走向远方、走进无数人,取经的行者心中觉悟,这经不是在天上写好了等他来取,这经就是他一步一步的行走在大地上写出来的。

“胡马大宛名,锋棱瘦骨成。竹批双耳峻,风入四蹄轻。所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行。”(《房兵曹胡马诗》)杜甫曾经是雨燕,后来落了地,他竟在地上长出了脚,一步一步走过去,这何其难啊,李白和王维那样绝顶的心智都做不到。但是,现在让我们重读一遍《登高》,杜甫身体里的那只雨燕真的飞走了吗?没有,还在,他翱翔于天之高、地之阔、江河万古,然后,他缓缓地落下,落到此时此刻、此人此心。杜甫也是雨燕,杜甫的生命中竟然真的一直有“所向无空阔”,在绝对的重中依然能轻,在石头缝里望见了明月,他是悲,他是欢,他是穷途末路,他是通达安泰,他能收能放能屈能伸能快能慢,由此,他才能把艰难苦累淬炼成诗。

四

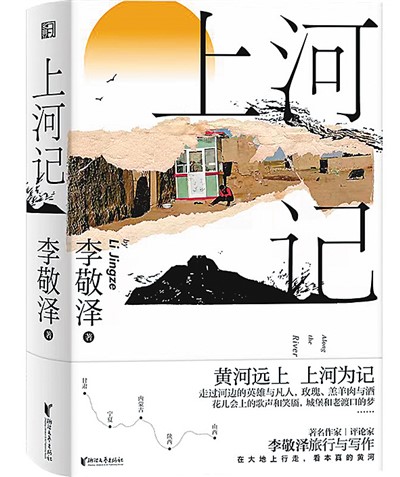

说回我自己,不论是雨燕,还是行者,他们都朝向远方。我的《上河记》也是一部关于远方的作品。在这本书里,我从黄河之源走到黄河的入海口,在黄河流域的广袤土地上漫游,走过山、原野、河流、村庄、城市。

——那时是2000年,在那时,旅行通常是为了出差或探亲,没有功利目的,仅仅为了置身于彼,这样的事似乎并不常见。在那时,我被“行走”这个词所召唤,我想,你要任自己的意走出去,去往你未曾去过的地方,你得见见山川、世面,会一会陌生的人。

我的梦想、我的计划如虎,我的行迹如蛇。在那一年的5月,我意气飞扬地出发,当时我是《人民文学》的编辑,每个月把稿子发完就跑了,跑上半个月再回来,工作、发稿,再出发。如此到了秋天,这样的节奏渐渐不能持续,我走过甘肃、宁夏、内蒙古、陕西,然后窝在家里写出了一本《河边的日子》。

这是我极不自信的一本书,写出来之后,再不曾读过它。这种不自信,就体现在这本书当年的跋中,这篇跋的题目是《我一无所知》,显然是一种防御性姿态:我自己都说了一无所知,你们还能责备我什么?但是一无所知你还写什么呢?这个问题倒是难不住当时的我,人之病就在于自以为知,我来了、我在了,恍然知道自己的无知,这未尝不是值得写出来的“大知”。

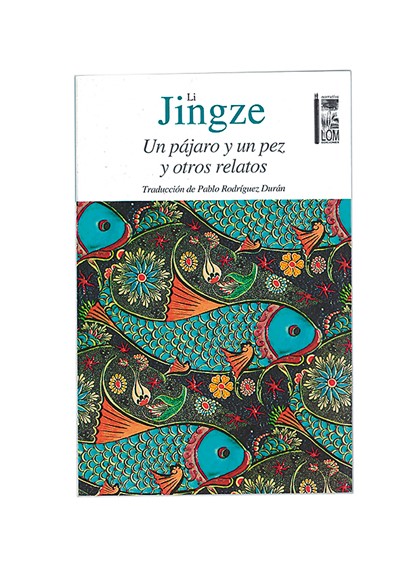

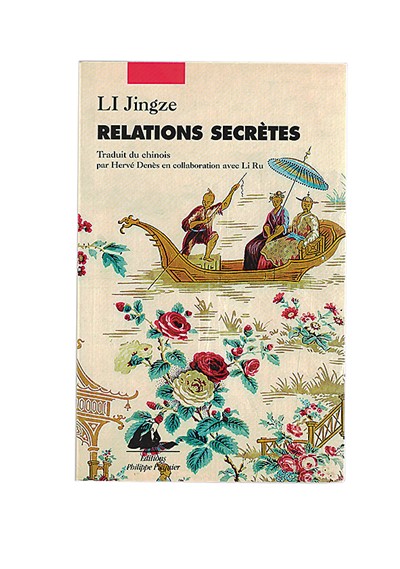

我不是一个珍惜旧作的人,我写过那么多文字,当时常常得意,后来并不在意。2000年对我来说是一个特殊的年份,我去了黄河边,写了《河边的日子》,我还写完了《看来看去或秘密交流》。到了第二年,又开始给《南方周末》写《每月新作观止》的专栏。似乎只是在那一年,36岁的我才走着走着冲动起来,本来是在逛文学的街,忽然就发足狂奔跑起了马拉松。但无论当时还是以后,我从未试着对自己的写作赋予重要和持久的意义。比如那本《看来看去或秘密交流》,书出来我就把它忘了,直到17年后才增补再版,改名为《青鸟故事集》。

同样的,我一直没有想起《河边的日子》。直到2022年的某日,有朋友说起他当年喜欢这样一本书,我把它从书架上找出来,重读一遍,回到那些地方,回到当年那个自己身上。我想,我也是喜欢这本书的。

这本书像一艘船沉没在我的书柜最底层,它的时钟停留在2000年。书之外,时间前进,人事代谢,沧海桑田。23年前的那个我和那个世界都没有充分意识到:这一切,即使是亘古山河原只是此时此刻,都在时间与历史之流中呈现为不可复现的殊相,青冰上牡丹开,青冰上无牡丹。

正因此,这本书最宜忘了,然后在后来的某一天想起来、翻一翻。这是穿越,是重返23年前,现在侵入往昔、他乡原是故乡。李商隐的两句诗最是浩渺奇幻:“星沉海底当窗见,雨过河源隔座看”。恍兮惚兮你不知那写诗的人在哪里,他看着窗外星沉海底,他看着大雨仅在一座之隔掠过黄河之源。

当然,多年过去,我自己也变了。如果回到当年新源里那幢楼上的电脑前,我必会写出另一本很不相同的书。为此,我专门增补了一篇《自吕梁而下》,那是2019到2022年的我所写,书名改为《上河记》出版。

是的,重读这本书时,我并不喜欢2000年的那个我,我一边读着一边刻薄地嘲笑他,他那份在人世中的羞涩、行文时那种小心翼翼的谨慎,有时简直让我无名火起。但是,最终我还是感激他在2000年突发神经地进行了那次漫游,那确实是我的决定,那次漫游一定程度上确定了、标记了后来的我:对田野、对山河故人、对实际的而不是理念的人世与人事的持久热情和向往。

更重要的是,那时的“我”召唤了我,我意识到,那次旅程并没有结束,此时此刻,我依然梦想着、计划着很可能不可能的旅程:我会在某一日继续行走,直上河源,而后掉头沿黄河而下,走上次没有走完的路,山西、河南、山东,走过春秋战国的、北方的大地,走到黄河入海之处。不是为了写另一本书,只是为了去寻找当年的雨燕与行者,去成为一只雨燕,或再做一次行者。

(作者系中国作协副主席、书记处书记)