阅读《中国精怪故事》(南京大学出版社),有一瞬间,我仿佛回到了童年。

想起小时候,我在外公的小屋里四处游荡,外公收拾好我弄乱的东西,会抱我在膝头,给我讲书里的故事。故事里有很多精怪,有花仙,有树妖,有田螺姑娘,王八搬家,夜叉出行,蛇精嫁给了书生,老鼠敲锣打鼓嫁女儿……那些故事,让我觉得世界是如此奇妙。

外公已离去多年,但他馈赠我的礼物仍惠泽我的人生。对书籍的热爱,像种子埋在心里,发芽、抽枝、蓬勃。我的阅读世界从此有块田地,特意留给神话传说和民间故事,留给那个不可遗忘的多彩世界。

那个世界是人类族群童年时代的产物。那些神奇美妙的幻想,表现了人类本能的天真,表现了人与自然的亲近。一般人认为,最早的神话应该是创世神话,从开天辟地讲起。其实创世神话是后起的神话,是后来的整理者们为了世界观的完整而做的有意识安排。处于蒙昧时期的原始先民没有那么恢宏缜密的想象,最早的神话应当是图腾神话。

人们最初崇拜的神并非类人的形象,而是动物、植物以及非生物,是眼前所见的切近景物。在我们心灵归宿的原乡里,树木会走路,石头会走路,飞鸟会说话,牛马猪狗会说话,最早的一批神话,实际就是能言会走的动物、植物的故事。原始人怀抱敬畏之心,认为万物有灵,他们努力在劳动实践中提高征服自然的能力,那些最聪明、最有本领的人被作为英雄来崇拜,甚至被奉为神,比如征服野马的人被描述成人头马身的神,也有些被奉为氏族的始祖,这就是文化英雄的产生。始祖神话与图腾神话的渗透、结合,使得图腾动物增加了人的元素,以创世神话为代表的早期文明就在此基础上发展而来。

身为一个中国人,如果对中国各民族的活态神话一无所知,那将是极大的缺失。《中国精怪故事》是以精怪及其活动为描述对象的民间幻想故事,本质上是人类远古思维的不断演变,并被打上它所经历的历史阶段的多重烙印,经过口口相传的集体创作,那些古老的记忆沉淀、潜移默化,奠定我们民族心灵的底色。

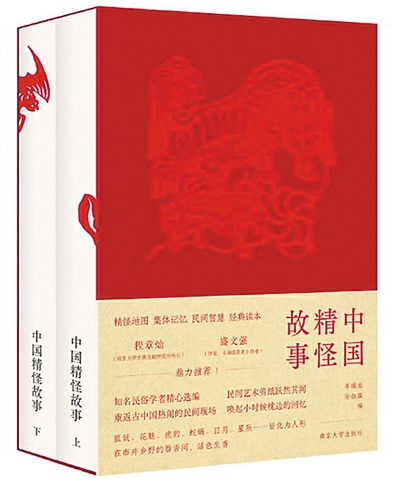

该书编选者车锡伦、孙叔瀛是知名的民俗研究者,搜集的故事涵盖范围广泛,展现了民间文学数之不尽的样品,是一份珍贵的文化遗产。这本书还收入了100多幅清末民间珍稀剪纸,与文字相映成趣,突出了中国文化特征和审美意味。

人们将日常生活折射于精怪故事,又诉诸凝练的口头叙述。我们可以体会到这类故事的丰富性,所有的飞禽、走兽、虫豸,乃至和风、雨露、山石,都具有思想意识,都可以与人沟通,与人交友,与人成婚,如此的顺理成章而又活泼烂漫。我们可能也会感觉单调,贯穿其中的观念大多是善恶有报、劳动光荣、贪婪可耻等传统价值观,精怪报恩、点化人类,主人公出发、受困、召唤伙伴、前进、战斗、完成使命,情节常常雷同,模式化明显。

这就是民间故事的特色。看上去,这些故事的功能与角色高度相似,但它们又以千百种不同的组合与变体出现。它们所包含的那些价值观,在不断的重复中一再内化为我们生而为人所应秉持的基本原则。那些相似的模式反复出现在不同的口述中,故事的要素就像是数量有限的棋子在规定的格子里移动,然而又制造出无尽的棋局。这是看似简单而又深邃的智慧——我们在与自然的互动中,不能破坏那些必须遵守的规则。这也像是我们童年的隐喻,成长总是相似的,而又全然不同。

在这个声讯发达的时代,我们容易被炫目的色调所吸引,也容易把阅读限制于功利的需求。在感到疲累的时候,我们都需要回到童年,或者,在内心为自己保留一个童年。