日本广岛大学名誉教授米仓二郎曾说:“我认为郦道元是中世纪时代世界上最伟大的地理学家。当时的欧洲连一个杰出的地理学家也没有,从全球观点看,地理学史不能不提到郦道元。”

郦道元所著《水经注》,成书于公元6世纪初,本是对汉代《水经》的注释与补充,篇幅却达原书的20倍。它以《水经》为纲,不仅详细记载了1000多条河流,还记录了与之相关的山川古迹、风土人情、人物掌故、历史事件、神话传说、歌谣俗谚,可谓中国古代社会地理图景的再现。该书文笔深峭绚烂,在战乱频仍的北魏全凭传抄流传,可见其受欢迎程度。清初学者刘献廷称此书为“宇宙未有之奇书”,沈德潜称此书“不可无一,不容有二”,以示历史上难有与之比肩的作品。

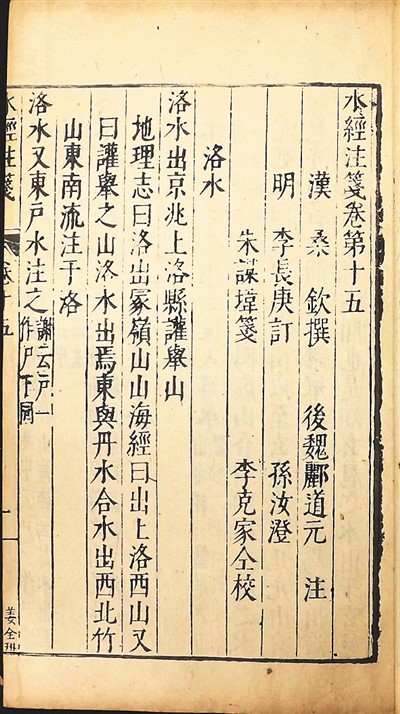

该书吸引数代学者研究,形成一门独立的学问——郦学。对《水经注》的研究肇兴于北宋,明万历四十三年(1615年)刊朱谋玮所撰《水经注笺》被清初学者顾炎武推崇为“三百年来一部书”,朱谋玮也被视为郦学研究中考据学派的开创者。清乾隆年间的全祖望、赵一清和戴震,被誉为郦学三大家,近代对《水经注》研究贡献较大的学者有王国维、胡适等。

在亚洲的传播

地理与文化价值观的接近,使得日本学者最早意识到《水经注》的价值。

1918年,日本著名汉学家小川琢治撰写《水经与水经注文》,全面介绍《水经注》并给予极高评价,他的学生森鹿三成为在日本名气和成就最大的郦学家。

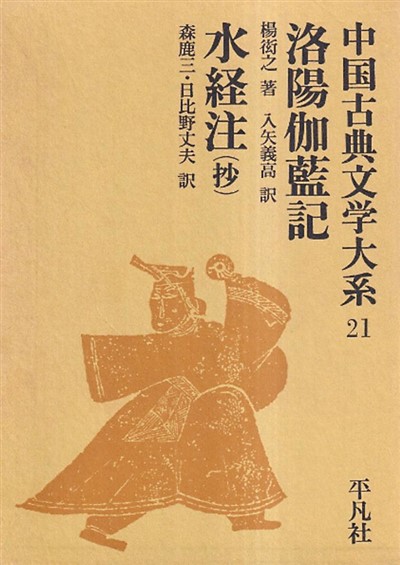

《水经注疏》钞本为熊会贞整理老师杨守敬的未定稿《水经注疏》的修改本,小川和森氏几经周折购得,捐赠给京都大学。上世纪60年代,森鹿三在京都大学人文科学研究所举办了为期6年的《水经注疏》订补研究班。他主译的日文节译本《水经注(抄)》,是《水经注》第一部较完整的外文译本。虽内容仅是原书的1/4,但翻译严谨准确且注释翔实,1974年由东京平凡社出版,受到学界好评。

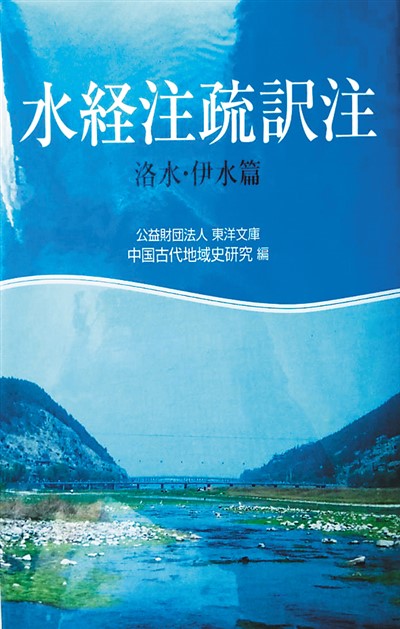

日本最大、全球第五大的亚洲研究图书馆——东洋文库,也在其中国古代地域史研究班设立《水经注》研究班,每两周一次例会,学者多来自高校。2011年,东洋文库出版了研究班的最新成果——《水经注疏译注》。

上世纪80年代,学者吴晓铃在《跋芝加哥大学藏的赵一清〈水经注释〉》一文中提到,“我于四十年代在印度孟加拉邦的国际大学中国学院任教时,曾和汉学家师觉月博士合作翻译过《永乐大典》本《水经注》”,惜未查到。笔者在亚马逊旗下一家主售稀有及绝版书的网站AbeBooks上找到了2020年由印度Pranava Books出版的中文版《水经注》,共15卷,翻印自19世纪王先谦和杨希闵的校本。该书书脊与书封四角用皮革装订,书脊有金叶印花。

在欧美世界的影响

1867年,英国汉学家伟烈亚力在所著《中国文献录》中提及桑钦的《水经》和被高度评价的郦道元《水经注》。

1905年,法国汉学家沙畹发表《魏略所见之西域诸国考》一文,在附录里介绍了全祖望的七校本《水经注》和赵一清校译的《水经注》,称此书“是一本具有极高价值的地理文献,但是内容真伪不明”,并翻译了《水经注》第二卷的部分内容。

沙畹的门生鄂卢梭在研究越南古代史时,注意到中文资料的重要参考价值,并翻译了《水经注》的第36和37卷。

伯希和在《交广印度两道考》中,乔治·马伯乐在研究越南沿海历史地理时,都大量引用《水经注》第36卷。总体来说,法国汉学家的关注点与其早期研究南亚地理历史以服务于殖民统治有极大关系。

1981年,德国汉学家常志静发表《从郦道元〈水经注〉对庐山历史地理的记载及地方志的意涵》一文,讨论道教成仙的传说,并将第39卷的部分翻译成德语。同年,古堡完成博士论文《长江的历史地理——评论水经注》,称《水经注》为“研究历史地理之珍宝”,并将第33、34、35卷的部分译成德语。

2010年,美国的中国秦汉史专家戴梅可发表《漫步在遗迹之地:〈水经注〉的再思考》,分析郦道元的写作动机及此书时代背景。这是西方汉学家首次将《水经注》作为研究对象,而非仅作为参考资料。美国学者康若柏、戚安道、杜志豪等关注《水经注》里的志怪、神话、戏剧等地理学之外领域的价值,可谓是一种突破。笔者发现,美国国会图书馆、哈佛大学图书馆、哥伦比亚大学图书馆、普林斯顿图书馆这四大中国学文献中心均收藏了约30余种版本的《水经注》,甚至包括明李长庚刻本(朱谋玮笺),可见美学术界早已认识到该书的重要性。

此外,英国科学史专家李约瑟在《中国科学技术史》中提及《水经注》,意大利汉学家伯戴克在《北印度:据〈水经注〉的记载》中引用戴震的钞本《殿本水经注》第1、2卷。

2019年,DeepEastern出版了《水经注》英文版。近二三十年,西方关于《水经注》的论文逐渐增多。

史学引领的中华知识体系

《水经注》为什么具有如此高的学术地位?

首先,郦道元为水著述缘于中华知识体系中的史书传统,而为河流撰史将观察对象从人类自身向自然世界延伸。春秋战国时期的《禹贡》记载了大禹治水的典故,书中涉及35条水道的分布,东汉时《水经》出现,郦道元延续了前人的书写传统,并非首创。这一传统一方面缘于水在农业文明中有着重要地位,另一方面来自古代“天人合一”宇宙观下“仰则观象于天,俯则观法于地”的自然关怀。在西方,柏拉图开启的人与自然“二元论”,将人与自然视为对抗关系,这也是西方知识体系中没有较早出现《水经注》《洛阳伽蓝记》等为河流、庙宇撰写历史著作的主要原因。

其次,中国传统人文学科按照经、史、子、集四个分类,史学往往被提高到与经学等量齐观的地位,有“六经皆史”之说。由一本书形成“郦学”,其重要性不仅在于《水经注》包含文献学、历史学、地理学、词章学等,还体现了史学对其他古代人文学科的引领作用。这与西方文化是截然不同的。按今天的图书分类法,《水经注》仅是地理专著,读者也就难以体会它的价值。

最后,西方相关著述直至19世纪才出现。法国人文地理学科的形成,影响了之后对西方史学界起革命性作用的法国年鉴学派。20世纪30年代后,年鉴学派《莱茵河》《菲利普二世时期的地中海和地中海地区》为代表的一系列著作,逐渐以河流水道作为线索书写历史。西方启蒙运动后,社会学科组织分化、学科分科趋于细窄化、学科知识专业化,各学科之间的联系逐渐被切断。作为反思与修正,年鉴学派开创的史学范式推崇“总体史”,强调打破学科界限,以史学整合社会科学的研究。

跨越十余个世纪,年鉴学派的观念与魏晋南北朝时期郦道元的书写不谋而合。这一“巧合”的背后,是中西思想、文化的差异。更为重要的是,“郦学”显示了中国独有的史学引领的中华传统知识体系,这对如今构建中国学派、形成中国学术话语体系有着宝贵的启发意义。

(作者何明星为北京外国语大学教授、中国文化走出去效果评估中心主任,伊鹤为北外研究生)