我的老家在晋北农村,抗日战争期间的忻口战役和阳明堡战役就在那一带发生。我出生在上世纪60年代末,那时父亲在村里当民办教师,全家6口人穿衣服,没钱在城里商店买成衣,全靠母亲在供销社买布买线亲手缝制。全家人特别盼望有钱买一台缝纫机。这也是当时许多农村家庭最大的心愿,不亚于现在的普通家庭买一辆中高档轿车。

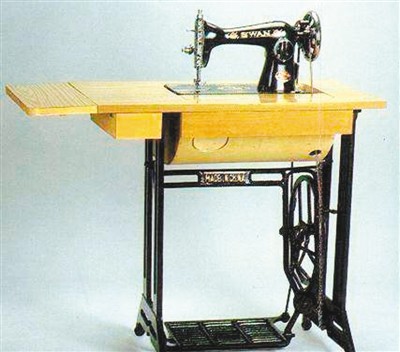

1980年初春,晋北农村开始实行家庭联产承包责任制。当年夏天小麦喜获丰收。到了秋天,承包地里的玉米和土豆收成也很可观。这让我们全家对未来有了新希望。中秋节前夕,父亲用150元信用社贷款买了一台哈尔滨产“飞鹿牌”缝纫机,机身上“飞”还是繁体“飛”,略显夸张的美术字看起来很潇洒。国庆节那天,父亲和我用平板车把这个“大件”从城里拉回来。全家人围着锃光瓦亮的机器左瞧右看,就像在迎接一位家庭新成员。从此,我每每听到母亲操作缝纫机时发出的声音,就像听一首首动人乐章,心里感到非常踏实和温暖。自从我们家买了缝纫机,有不少亲友、邻居也请我母亲做衣服。母亲不厌其烦免费制作,还把缝纫技术耐心教给村里的年轻女孩子们。

1982年夏天,我考到离家300华里的师范学校读书,那时我刚满15周岁。我的单衣、夹衣、棉衣,以及帽子、鞋子、被褥,甚至用的书包,都是母亲亲手做的。1985年夏天,我毕业留校当老师开始挣工资,但还是一直穿着母亲亲手做的衣服。寒假回家,准备过春节,母亲说穿她做的衣服,显得土气,建议我到商店买一套新中山服,这在当时是最流行的服装。父亲和我骑车20多华里到城里百货商店看了好几件,觉得太贵,最后还是买布料回家让母亲做了一套,几乎比别人省了三分之二的费用。开学后,我穿着这套新中山服登台讲课,内心一点儿都不觉得寒碜,反而很惬意、很神气。有好几位同事还问我,这中山服是在哪儿买的,他们也去买一件。

后来我到北京读大学,最初几年穿的衬衣还是母亲做的。我的孩子在北京出生,母亲从老家来帮助照看,随身行李鼓鼓囊囊,全是她亲手做的各式各样的婴儿衣服。多年来,母亲一直保持使用缝纫机做针线活儿的习惯,家里用的被子、被套、棉拖鞋,孩子的小书包,都是母亲亲手制作。有一年,妻子在西单商场给我买了一条裤子,拿回家一试,觉得不合身,想退回去。母亲正好在北京小住,就说“我拿回老家试着改一下”,果然修改得很合身。

母亲一生操持家务,没有正式工作,但是她用勤劳的双手,为全家人、甚至为亲戚邻居创造了许多财富。5年前,年逾古稀的父母亲住到县城。搬家时,他们坚持把已经使用了35年的缝纫机拉到城里,妥妥地放置在新居阳台一角。母亲戴着老花镜,还继续用这台缝纫机做一些针线活儿。她也一直保持多年来养花的习惯,把阳台布置得花团锦簇。在这个不大的空间里,缝纫机发出轻微而有节奏的“嗡嗡嗡、咋咋咋”声响,旁边那些生生不息的花卉成了最忠实的听众。

今年春节期间,因防控新冠肺炎疫情,我们临时退了车票没回山西。虽然能与父母亲微信视频通话,但总是代替不了见面的感觉。终于等到中秋国庆双节来临,我9月30日晚上从北京乘高铁回到老家。10月1日早晨,刚起床就看到母亲已经在厨房做饭,父亲正在客厅整理多年来保存的老照片。阳台上,那台“飞鹿”缝纫机沐浴在晨光中,散发出迷人的光芒,就如同40年前那样崭新如初。我似乎正在穿越时光隧道,可以用手机拍下它当年的模样。

40年沧桑巨变。每个小家庭生活水平明显提高,祖国大家庭物质条件极大改善。然而古训有言“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”,勤俭持家、艰苦朴素、敏行厚德的价值观,要像母亲已经用了40年的缝纫机一样历久弥新、永葆生机。