短篇小说集《浮生二十一章》是我在《南方周末》上开的专栏汇集而成,报纸版面把每篇局限在两千字,使它无法像常规小说那样铺展开来。除了自讨苦吃的我,谁用写小说的方式写专栏呢?

第一篇《浮生》磨掉整整30天。写一个中年男人,有惊无险度过半辈子政治风浪。我的首要工作,是从一地鸡毛的人生里找出叙述支点。

于是我定下整个系列挑选人物的宗旨:个性明朗,境遇普遍。这与惯常的构思方式不同。在小说中,人物个性理应通过情境碰撞和一次次自由选择来呈现。但《浮生》没有迂回空间。两千字的人生,不得不剔除非常态和戏剧化。我让人物从最初开始,就黏连在社会图景里。让他们的年龄、出身、经历,尽可能参差。就像用一枚枚浮子,标识出旋涡的方向。这种对历史进行微观叙述的意图,使《浮生》拥有了“非虚构写作”般的气质。

几篇完成后,反响不错。我掉转笔头,将一篇《浮生》改写为长篇。35万字的《好人宋没用》,花掉近3年时间。它并非扩大版《浮生》。和《浮生》兼顾人性与历史的初衷不同,《好人宋没用》对人的书写是第一目的,也是唯一目的。它的志向是重新发现人。发现作为个体的人,对苦难的回应,关于死亡的态度,以及灵魂深处的秘密。

在写作长篇的过程中,我重拾《浮生》。有了“大部头”比照,我反而发现,两千字“螺蛳壳”里能做的“道场”,远比想象的多。譬如,它可以是文字试验场。我之前对语言的自我要求,唯简洁准确而已。续写《浮生》后,糅入了文言和沪语。我试图用古朴的语言制造年代疏离感,也试图让人物更具地域特色。

我有个写作习惯:看到人物在头脑里走动了,方能落笔。在初习阶段,我的人物都是“英译中”嘴脸。渐而随和下来,仍是满口落字成文的普通话。现在,沪语进来了,古语进来了,头脑里的人物顿时鲜活。我甚至能感受他们噼里啪啦说话时,咸酸的唾沫溅射而来。

和很多中国当代作家一样,我是被西方译著诱向写作的。经过10多年跋涉,我试图回到明清笔记小说的语言传统里去。逐字打磨,调配语感。词性的转变,虚词的取舍,节奏的口语化,句子的长短松紧。平衡于生硬与烂熟之间,制造不失流畅的新鲜感。尤其注意动词。名词决定了丰富,动词决定了生动。古典语言里的动词,多有以一当十的风采,这是翻译体欠缺的。

沪语的融入又是另一回事。我刚学写作时,认为南方方言吃亏。后来虽仍坚持这个判断,却也逐渐意识到,在地域背景明确的小说中,方言可以并且应该被运用,这对人物和叙述有着双重增益。方言不是目的,是手段。写作者有权决定它的疏密度,决定它和上下文的关系,决定它以何种方式,揳入以北方官话为基调的叙述语言之中。

此外还有个变化:后期写作的《浮生》,不再标注年代,改用细节暗示。百来年的时局动荡,牵动了每个平常人家。服饰、发型、风物、语言、精神面貌、起居细节,皆隐藏着一部社会政治经济的变迁史。我希望在细微处撕开裂口,向小人物背后的浩大历史做出召唤。

我就想写这些最最普通的人。这种普通的情感里面细究起来有很多很丰富的东西。从小说的本身来说,重要的不是故事如何离奇,而是细节非常重要。

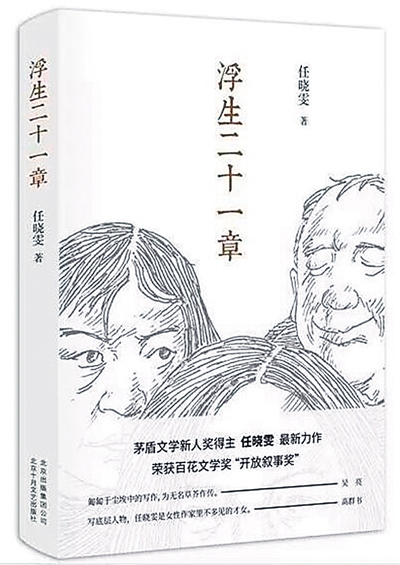

任晓雯,小说家,1978年生于上海,复旦大学新闻学院毕业,获硕士学位。著有长篇小说《她们》、《岛上》,《好人宋没用》等,曾获得第二届“中华文学基金会茅盾文学新人奖”等。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制