“庭者,堂前阶也”“院者,周坦也”。庭院,狭义上指正房前面比较宽阔的地带,广义上还包括房前屋后、围墙四周。20世纪30年代,学者叶广度在著作《中国庭园记》中有这样一个观点:文学是诗人在自然之美与庭园(院)之地间,往来感慨寄兴的产物,而庭园(院)又是他们理想中的必然归宿。文人雅士多喜亲近自然,或寄情山水,或归隐田园。就居住环境而言,庭院就是他们“诗意地栖居”的最佳场所。

耕读之乐

在农耕时代,庭院的原始功能与物质需求有密切关系,所以它的实用价值多表现为种植果蔬、饲养鸡豚。这两种使用功能后来演化成文人庭院中的两种雅趣:种植花木和饲养宠物。虽然部分上保留了庭院的原始功能,但更多变成了一种审美的生活方式。在这块或大或小(依势而建)、可大可小(个人情趣)的空地上种植绿色植物,既是一种亲近自然的生活方式,又反映着居者的审美情趣和品格。

唐代诗人孟浩然在《过故人庄》中写道:“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”诗中提到的“场圃”就是农村常见的庭院,庭中植有“四君子”之一的菊花,而诗人与友人谈论的却是“桑麻”问题。在庭院中种植花木,是中国传统农耕文明的某种文化传承的结果,“耕”和“读”是传统文人生活中的重要内容。当然,文人雅士大多不需要以“耕”来解决温饱问题,所以他们往往以“植”代“耕”,以此获取精神满足。

“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”(《归园田居》),在小巧拙朴的建筑空间里,陶渊明用榆、柳、桃、李等常见植物营造出一种娴静清丽的美,正与他摆脱樊笼、复返自然的心境相契合。“苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。”(《陋室铭》)阶上的一抹青苔,窗前的一带草色,在简陋得近乎荒凉的庭院中,我们看到的是“德馨”居者刘禹锡高雅的庭院生活。“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”。(《项脊轩志》)归有光的项脊轩庭院中的这棵枇杷树,道不尽的则是物是人非的凄凉。

和谐之美

时至今日,人们十分关注人与自然的和谐相处,而庭院恰是将“自然、人、社会”三者紧密联系在一起的关键。如何利用庭院中的绿色植物将“自然、人、社会”联系在一起呢?

在植物的选择上,要体现因地制宜的原则。《园冶》中曾经提出:“梧阴匝地,槐荫当庭,插柳沿堤,栽梅绕屋,结茅竹里,浚一派之长源;障锦山屏,列千寻耸翠。”可见,传统庭院中种植植物,是需要根据不同的环境、位置来确定的。唐代白居易在《秦中吟》中曾做过如下描述:“绕廊紫藤架,夹砌红药栏。攀枝摘樱桃,带花移牡丹。”

植物的选择还应体现文化气息,具有诗情画意,赋草木以人性,突出其象征意义,如,以牡丹寓意富贵,以莲花象征高洁,以老梅代表坚贞,以石榴祈愿多子,以柿子譬喻如意,等等。

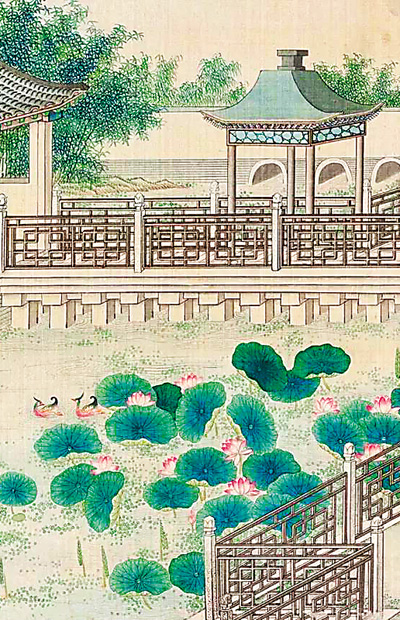

在植物的配置方式上,庭院与园林有相似之处,但又不同于园林。园林突出浓缩自然,庭院则是微缩自然、以小见大;园林主要用来悦目,庭院则重在赏心。为达到移步换景的目的,庭院的植物栽植要将大自然中的天地山川化为“胸中丘壑”,将植物与建筑主体、假山、池沼等巧妙配合,尽量做到浑然天成、不着斧凿之痕。从而形成“小庭院、大世界”的效果,力求欣赏者无论站在哪个角度,看到的总是一幅画。

人文之情

中国古代,自先秦诸子起,士人就居于文化的中坚位置,并以“入世”“归隐”两种方式和状态存在着,归隐又有“大隐”“小隐”之别。而自唐宋以来,伴随社会的发展,理学盛行,庭院日渐成为士人在外界纷繁琐事压力之下保有精神上的自我的一方净土。

庭院美学是基于生活的美学,不同于不食人间烟火的遁隐山林,它是在都市生活中开辟的一片私人空间,正所谓“小隐隐于野,大隐隐于市”。“水陆草木之花,可爱者甚蕃”,庭院中的绿色植物,无论草本、木本、藤本,都是士人这个阶层发现的“生活之美”,是他们精神上享受的“生活之乐”。

这些绿色植物首先有物质层面的存在意义。中国传统文化的根基是“农耕文明”,种植的原始意义就在于解决“吃”的问题。因此,庭院中的植物,很多是结果实的,如:桃、李、柿、枣、枇杷、葡萄、葫芦等等。即使是在温饱问题解决之后,文人士大夫依然乐“耕读”而不疲,这时庭院中的植物就开始承担更多精神和情感层面存在意义,如:莲、菊、梅、兰、松、竹等等。进而通过“人文化成”“情理合一”而形成庭院绿植文化层面的价值,并传承至今。

古典名著《红楼梦》中,几位主要人物的居所庭院中的植物也是各具特色:黛玉的潇湘馆庭院中植满湘妃竹,竹竿之上长满斑痕,传说为湘妃眼泪所化,暗指黛玉以泪还情。当然,黛玉住处不种花,因为以她的孤高如何还能看上那些妖艳货色。宝钗的蘅芜苑院中也不种花,倒是种了很多叫不出名字的仙草。而她本人,也从不在头饰上戴花,这一点她与黛玉颇似。宝钗在红楼群芳之中,无论是容貌还是丰腴体态以及她宽厚大器的性格,都堪比牡丹,足以“艳压群芳”,所以蘅芜苑中当然不需要再有其他花木,宝钗当然也不会入眼其他的花朵。探春居住的秋爽斋庭院之中种的是芭蕉。“蕉叶覆鹿”“蕉叶题诗”,与芭蕉有关的文人墨客风雅之事不胜枚举,古人认为蕉叶之清雅仅次于荷,将其视为圣洁之物,芭蕉更为“五清”之一,“能韵人而免于俗,与竹同功”,正与这位自尊自爱、有胆有识、文采精华令人见之忘俗的贾府三姑娘相吻合。庭院中不同的植物,反映的则是人物的性格与命运。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制