国有史,方有志,家有谱。

文明的传承与文字息息相关。从商周甲骨到秦汉简帛,从六朝唐宋的敦煌写本到宋元明的刻本古书,无不勾勒出中华民族的历史记忆、思想智慧和知识体系。

在国家典籍博物馆,这些记录中华文明发展的珍贵典籍浩如烟海中。依托国家图书馆的宏富典藏,开馆一年多的国家典籍博物馆,正翻开历史的书页,让公众一窥文化的厚重底蕴。

在这里,能够嗅到古籍的气息,看到文字的跳动,触到文明的脉搏。

1.浓缩珍贵典籍 勾勒文明发展

罕见的刻辞人头骨、保存较完好的龟腹甲、甲骨研究史上的代表著作……走进国家典籍博物馆,今年的年度大展之一——甲骨文记忆展正在举行。从3万多件甲骨中精挑细选的65件展品,拼接出汉字发展的文化基因,让现场观众赞叹不已。

“国家图书馆作为世界上收藏甲骨最多的单位,现藏甲骨35651片,约占甲骨存世总量的1/4。以前我们也曾多次做过相关展览,但从来没有像这次一样展出如此多的甲骨珍品,每一件都具备深厚的历史内涵和时代特征。”国家图书馆副馆长、国家典籍博物馆常务副馆长李虹霖介绍道。

百闻不如一见,甲骨文记忆展是国家典籍博物馆和国家图书馆丰厚积淀的缩影。上承宋元明清历代皇家珍藏,旁搜海内外藏家毕生所聚,百年国图起于殷商、遍及中外的典籍收藏从中可见一斑。

2014年9月10日,国家典籍博物馆甫一开放,便推出了包括800余件馆藏精品在内的善本古籍、敦煌遗书、样式雷图档等9个专题展览,镇馆之宝闪亮登场。除此之外,典籍博物馆还同地方政府、文化机构、学校等机构合作,举办了“我们的文字”展、正定历史文化展、三山五园文化巡展——圆明园四十景文化展等20余场大展。截至今年9月,博物馆参观人数已近百万人次。

“典籍里有思想、有智慧、有价值。这些展览既反映了国家图书馆厚重的文化底蕴,同时也具有博物馆的特点。”在国家图书馆馆长、国家典籍博物馆馆长韩永进看来,从国图的四大专藏——《四库全书》《永乐大典》《赵城金藏》和敦煌遗书,到宋版的《楚辞集注》《史记》,每一件展品都有无可替代的价值,样样都是镇馆之宝。

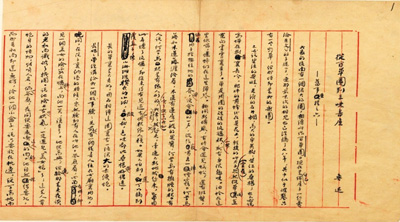

在“善本古籍”展厅,司马光《资治通鉴》唯一存世手稿安放其中。这份465字的残稿,集合了司马光手迹、范纯仁书札和司马光谢人惠物状,被誉为“幅纸三绝”。手卷上历代藏家的藏印有上百枚之多,数代皇帝的钤印也显示出手稿的珍贵。

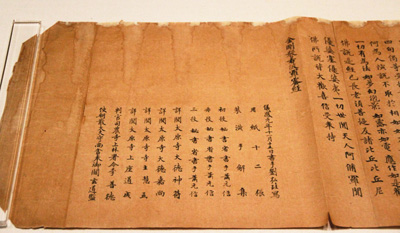

在“敦煌遗书”展厅,中外灿烂的文化与文明的交相辉映。其中,国图16000余号敦煌遗书中有明确纪年的最早一卷纸本文献《律藏初分》,是古代丝绸之路上文化交流的见证。而武则天为亡母祈福的写本《金刚般若波罗蜜经》,更是佛经中的举世珍本。

在“名家手稿”展厅,140余件近现代著名作家、学者、科学家的珍贵手稿悉数亮相。人们耳熟能详的鲁迅《从百草园到三味书屋》、巴金“激流三部曲”、梁启超《中国近三百年学术史》等,一字一句都值得细细体味。

曾经亮相国家典籍博物馆首展的宋拓《神策军碑》,既是必临的柳公权书法范本,也是研究唐代边疆民族关系的重要史料;康熙统一台湾后绘制的《福建舆图》,把包括台湾在内的福建全省要素形象逼真地绘制于图上,在中国古代制图史上具有重要意义;样式雷展览展示了清代雷氏建筑世家的设计贡献,描绘了中国古代建筑工程学的概貌。

2.融合图书博物 顺应发展大势

“图书是文字的博物,博物是实物的图书。”1936年,时任北平研究院院长李石发表演说,阐明了博物馆与图书馆的紧密关系。

2013年,习近平总书记在谈到文化发展时指出,要“让书写在古籍里的文字活起来”。目前在国际上,包括埃及的亚历山大图书馆、德国国家图书馆、法国国家图书馆在内的著名博物馆都已建立或计划建立自己的博物馆。

“我们在寻找图书馆与博物馆之间的最佳结合点,利用自己的馆藏优势,并结合博物馆的展览特长,传承中华传统文化、弘扬中华文明。”韩永进说,顺应时代发展潮流和中国文化发展大势,正是设立国家典籍博物馆的原因。

国家典籍博物馆的场馆,便利用了原国家图书馆总馆南区具有中国古典园林气息的馆舍。双重檐的孔雀蓝琉璃瓦大屋顶、淡乳灰色的瓷砖外墙、花岗岩基座的石阶……未进其门,百年国图的文化气息便已扑面而来。

事实上,在国家典籍博物馆,时时都能感受到百岁国图的厚重与积淀,又处处可以体会现代博物馆的生动与精彩。

在甲骨文记忆展中,多媒体技术和丰富的互动手段,拉近了观众与文字的距离。在展厅入口处,现代化的声光电技术布置出栩栩如生的占卜场景,参观者只需动动手,就能体验甲骨占卜的全过程;在甲骨姓属林,每一片悬挂的绿叶上都有甲骨文的姓氏或十二生肖属相,参观者饶有兴趣地寻找自己的姓属,在不知不觉中认识了相关的甲骨文。

书籍展览并非从静谧的库房直接搬到人来人往的展厅,而是利用丰富的展陈手段让典籍获得新生。李虹霖说,国家典籍博物馆在展厅、展览陈列设计上深入挖掘典籍的内涵,又积极利用现代高新技术,营造出了极富书香气和视觉感染力的展览。

目前,国家典籍博物馆共有10个展厅,每个展厅都根据展览的主题和展品的特点进行了独创性的设计和布置,浓厚的书香气与视觉感染力贯穿始终。据介绍,在开馆的馆藏大展中,有近40处多媒体的互动应用;在名家手稿展厅,6个书房式的展览空间局部复原了名人书斋,古朴典雅。抽屉式的展柜展示鲁迅、梁启超等名人手稿,书柜上陈列着相关著作及研究作品,让参观者身临其境般地体验作家的创作过程;在古籍雕版展期间,博物馆邀请非遗传承人等现场进行雕版印刷互动展示,给参观者上了一堂生动的文化课。

而在典籍的保护上,国家典籍博物馆同样下足了工夫。为了让国宝级的古籍善本长期保持现状,他们对展厅的温湿度、光线成分、曝光量等都有着近乎苛刻的要求。例如,博物馆为馆藏文献量身定制了代表国际先进水平的展陈专用文物展柜,内部配置了恒温恒湿系统,即使外部环境变化再大,也不会对珍藏其中的国宝造成影响;展柜内部的制作材料均经过严格检测,将二氧化硫、氮氧化物、甲醛等环境污染物的含量控制在纸质文献的最低承受限度以内。

在博物馆内,人性化的安排也随处可见。在展厅内部和通道备有供观众休憩的木椅,并提供免费供应的饮水;在陈列设计和制作阶段,许多材料选用绿色环保型;陈列设计合理节约,在新的展览和活动时能以较低成本迅速改变陈列方式。

3.破解展览难题 寻求时代共振

事实上,图书馆办博物馆,既是图书馆功能的创新拓展,也是一个艰难的探索过程。韩永进说,国家典籍博物馆开馆一年多来,正是在碰撞与研究中,找到了一条图书馆与博物馆相互交融的结合点。

在此过程中,亟须破解的最大难题,便是典籍与器物的区别。

“拿一个宣德炉,一般人都知道它的价值。相反,全世界唯一一张司马光《资治通鉴》的手稿,它的文化意义和历史的厚重感,就不那么容易体现。”韩永进以这样的比喻,来形容典籍展览的难度。

如何找到切入点,与时代和民众的需求共振?如何抓住重点,用生动的形式展现出典籍的历史文化价值?对此,国家典籍博物馆进行了卓有成效的探索。

“有讲头,更有看头”是挂在不少典籍博物馆工作人员嘴边的话语。为了“有讲头”,典籍博物馆的每一个展览都蕴含着精彩的故事。在甲骨文记忆展中,为了让观众了解甲骨的发现历史,展览用廉价龙骨、一字千金、殷人刀笔、考释甲骨、寻找出处、证明商王、考古探秘、震惊世界8个故事,将甲骨从中药药材到信史资料、从私挖盗掘到科学发掘的命运变迁过程娓娓道来。此外,博物馆对于讲解员的要求也非常严格,不仅要流利地讲解,还要更全面地知晓展览主题的细节。为了“有看头”,国家图书馆近年来引进了一批优秀的博物馆专业和设计专业的毕业生,把百年国图人的敬业精神和博物馆人的艺术灵气相结合,打造出更接地气的典籍博物馆。

“典籍博物馆不是考据博物馆,不是钻牛角尖博物馆,也不是象牙塔博物馆。它既要挖掘中华文化的底蕴,又要为大众服务。”韩永进说。在此过程中,博物馆与图书馆形成了良性的互动。国家图书馆的工作成果,在博物馆里得到生动的展示;通过典籍博物馆的展陈,又促进了国家图书馆的研究与保护。在“不朽的长城——庆祝抗日战争胜利七十周年”展览中,引人注目的东北抗联战士影像资料和革命文献,正是得益于国家图书馆“中国记忆”项目。该项目组访问了近20位东北抗联老战士及其后代,揭示了中国抗日战争和反法西斯战争的众多细节,对了解和研究东北抗联具有重要的史料价值。

韩永进说,博物馆与图书馆的功能充分融合,能够形成一个更大、更完善的文化服务生态系统,促进优秀典籍文化的传播,实现博物馆、图书馆服务的全面聚合,将中华典籍之美向全世界人民充分展示。

尽管国家典籍博物馆正通过乐于为大众接受的方式与时代相衔接,但坚守文化的决心并未改变。近年来,社会上一些挂着文化名号的展览大行哗众取宠之事,短时间内吸引了不少眼球。对此,韩永进表示:“典籍展不是时尚展、不是现代艺术展。我们始终保持着典籍博物馆的定位以及对于学术的崇尚与尊敬,绝不降格以求,以损失、伤害文化品位和文化底蕴为代价。”

依托于国家图书馆的平台,国家典籍博物馆的国际交流日渐频繁。此前,国图曾在日本町田国际版画馆、美国纽约皇后图书馆、澳大利亚国家图书馆,以及波兰、新加坡、匈牙利等世界各地举办相关古籍展览。明年,甲骨文展也将走出国门进行巡展。

更令人期待的是,2016年,国家典籍博物馆有望迎来莎士比亚、狄更斯、夏洛特·勃朗特等世界级作家的手稿珍品,并与鲁迅、巴金、郭沫若等中国作家的手稿合并展览,为公众奉献一场中西合璧的文学盛宴。除此之外,博物馆正在积极沟通,力图通过国际交流与合作,引进更多兼具科学性与观赏性的世界级展览。

4.植根社会教育 开发创意产品

“典籍博物馆是阅读的延伸,是全民阅读的一种方式。一方面,要把优秀的图书通过展览的方式介绍给读者;另一方面,要通过展览文案、互动等方式将中华传统文化的内涵和精华传递给社会公众。”韩永进说,国家图书馆在100多年历史中,一直秉承着两大职能,一是传承文明,二是服务社会。在展览之外,国家典籍博物馆也在不断实践和拓展其社会教育功能。

国家典籍博物馆的系列讲座从去年9月开办以来,至今已举办了20余次。来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中华书局等多位舆图、样式雷、甲骨文、敦煌学等研究领域的专家,与听众现场交流。而这些讲座又与正在进行的典籍历史、金石拓片、敦煌遗书等展览主题交叉融合,让参观者从不同的视角、不同的方式来理解中国的典籍之美。

“国家典籍博物馆不仅是一个收藏典籍、展示典籍的场所,而且应该成为一个文化普及的课堂。”李虹霖说。在青少年教育方面,国家典籍博物馆结合展览内容推出了一系列青少年体验式教育课程,如“走进典籍博物馆大课堂”“跟着赵广智爷爷走进样式雷”“名家带你临名碑”等,通过寓教于乐的活动,让孩子们认识了古籍装订、古建筑搭建、篆刻印章、传拓、剪纸等传统中华文化。此外,国家典籍博物馆还与中小学合力打造社会教育新基地,把学校的课堂搬到了博物馆。

足不出户参观博物馆和地铁上参观博物馆,也已经变成现实。依托国家数字图书馆的平台,典籍博物馆的很多展览增加了线上展览部分,为国内外公众提供了一个了解国图馆藏的窗口;而在北京首个地铁图书馆——“M地铁·图书馆”中,乘客也可以随时了解典籍博物馆的精品展览。

近年来,文创产品正成为国内外各大博物馆的重要标签。穿在身上、摆在家中的创意产品,拉近了公众与文化的距离。为此,国家典籍博物馆不断从馆藏中发掘文化元素,再进行创意产品的开发。从丝巾、领带到书本、笔筒,从公交卡、钥匙链到复仿品、瓷花瓶……目前,国家典籍博物馆已设计开发自有产品100余种,引进与典籍博物馆相关的文创产品260余种,在馆区内设立了3个文创艺术品销售专区。

其中,博物馆根据馆藏《庆赏昇平》中的戏曲人物扮相,对其中的状元、公主、孙悟空和哪吒进行了卡通画的设计,推出了一系列以此为主题的生活用品,在北京海淀区举行的比赛中获得了一等奖;以馆藏《三山五园及外三营图》和满族八旗为元素设计的女士丝巾也在2015第十二届北京礼物旅游商品大赛中获得优秀奖;此外,博物馆还根据明末清初的画作《芥子园画传》中的元素,设计出一系列融合中华传统文化精粹的瓷瓶。

“通过国家典籍博物馆,我们把思想和文化与当代人的生活相融合,形成了一个文化系列。”韩永进说。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制